株主優待を読み解く3つの仮説

宮川:本来、古典的な経済学の観点からは再投資が可能な分だけ、モノを受け取るより現金で受け取る方の価値が高いはずです。でも、例えば、恋人の誕生日プレゼントに現金2万円を封筒で渡したら、ちょっとエラいことになりますよね。どうしてもモノで渡さなければならないケースがあります。それと同じで、現金配当ではなくモノで渡すこと自体に、何か特別な意味があるのではないか。これを「ギフト効果仮説」と名付けました。株主になった飲料メーカーからビールの詰め合わせセットが「株主様へ」と贈られてきたら、同等の現金価値以上に何らかの満足度を感じる、という心理が働く可能性です。

また、毎年優待品が送られてくる株を売却したら、翌年からそれが来なくなる。ずっと貰っていたものがなくなる「喪失感」は意外に大きいのではないか。これは行動経済学でいう「保有効果」を応用した考え方で、「保有効果仮説」として検討しました。優待があることで、株主は株を売却しにくくなるのではないか、という視点です。

これらの仮説を検証するために、優待を廃止した企業の株価がどう動いたか、といったデータを分析しました。

さらに最近、我々3人で発表した論文では、別の効果にも注目しました。優待獲得を目的とした「つなぎ売り」(株価変動リスクをヘッジしながら優待の権利だけを得る取引)です。優待実施企業の株は、権利確定日が近づくと、このつなぎ売りによって出来高(売買高)が増加する傾向があります。

この「つなぎ売り」による一時的な出来高増加は、一般的には企業にとってあまり歓迎されない現象と思われがちなのですが、実はこの出来高増加が市場の注目を集め、企業の知名度、すなわち「フィナンシャルビジビリティ(金融市場での可視性)」を一時的にでも高める効果があるのではないか、と考えたのです。

特に、時価総額の小さい企業(スモールキャップ)にとっては、優待を通じて個人投資家の関心を集め、知名度を上げることで、上場維持コストを賄う一助となっている可能性がある。つまり、優待は単に個人株主へのサービスというだけでなく、株主層を個人に広げ、資本市場に留まるための一つの戦略となり得る、というのが「フィナンシャルビジビリティ仮説」です。

実証された「優待廃止→株価下落」の関係

こうした仮説は、実際の株価データを使って検証されました。同志社大学の野瀬先生も加わり、3人で行った大規模な実証研究では、明確な傾向が現れたのです。

宮川:優待をやめて、その分を配当に回した企業を調べると、株価が下がっていたんです。しかも、同時に増配してもその下落分は補えなかった。

主な発見は次の通り:

・株主優待制度の廃止と増配を同時に発表した企業企業では、発表時に有意に株価下落が起きるが、翌月以降の株価推移には有意な特徴が見られない。

・株主優待制度の廃止は個人株主の減少を有意に招く。

・企業が株主優待制度の廃止と増配を同時に発表すると、廃止される優待利回り以上の株価下落が生じる一方で、増配分の株価上昇はない。

宮川:つまり、少なくとも株式市場は配当と優待を同じものとは見なしていないということになります。さらに2021年にわれわれが海外の学術誌に発表した論文では、優待を実施している企業のほうが出来高が増え、株価にプレミアムがつくという結果も示されました。これは「high volume return premium」と呼ばれる現象で、優待によって「フィナンシャルビジビリティ」が高まり、流動性が向上するという仮説と合致しているのです。

宮川:「企業はなぜ優待をやるのか?」という問いに対しては、これらの仮説である程度説明できると考えています。ただ、「優待銘柄を買ったら儲かるか?」という直接的な問いには、まだ明確には答えられません。

伊藤:データ上は、優待をやっていなかった企業が新たに導入を発表すると、株価は上がる傾向にあります。ただ、どの企業が次に優待を導入するかを予測するのは困難ですから、それで確実に儲けるのは難しいでしょう。既に優待を導入している企業の株価が、優待があるからといって上がり続けるとは限りません。

――優待導入の発表は、インサイダー情報になり得るほど株価への影響が大きいということですか?

伊藤:東証によれば、株主優待廃止の決定は適時開示のバスケット条項に該当する可能性があるとされています。ですから発表前にその情報を知って有価証券を売買した場合、一定の条件のもとですが、インサイダー取引になる可能性があります。

宮川:優待の導入や廃止発表は、もはやそれだけ株価に影響を与えると考えられているわけですね。

進化する優待ーモノからコト、コミュニティ参加へ

伊藤:最近の優待の中には、非常に興味深い動きも見られます。例えば、社会貢献活動への寄付などを優待として提供する企業が出てきています。これはもはや、金銭的な価値を株主に還元するというより、株主自身が価値ある活動に参画する「機会」を提供するものです。株主にとっては金銭的な便益がないにもかかわらず、それが優待として成立している。これはもう、配当とは全く異なる概念ですよね。

これはコーポレートファイナンスのマイナーな領域ではあるけれど、従来の株主への利益還元という枠組みを曖昧にし、企業のあり方、株主との関係性、ステークホルダーの役割といった、より本質的な問いを投げかけているように感じます。

宮川:ええ。優待の選択肢の中に、「商品」や「割引券」と並んで、「社会貢献活動への寄付(株主が優待権利を放棄した場合、その相当額を企業が寄付する)」を選択肢として入れている企業もありますね。これは、伊藤先生がおっしゃる、投資家をある種のコミュニティに導入する、という考え方に近いかもしれません。

伊藤:SNSの延長のように、特定のコミュニティに参加すること自体に価値を感じ、お金を払うという感覚が現代にはあります。企業が優待を通じて、株主に「コミュニティへの参加意識」や「社会貢献への関与」といった満足感を提供する。利益配分とは異なる形で、ある種の所属意識や、孤独感の解消といったニーズに応えようとしている…そこまで進化しているのかもしれません、優待は。

宮川:さすがにそこまで考えている企業はまだ少ないかもしれませんが(笑)。でも、もしそういう企業が1社でも現実に存在すれば、それは株式会社の定義に対する新たな発見であり、チャレンジですよね。

――優待が日本で特に普及している背景には、ステークホルダーの範囲が広いといった日本企業の特性が関係しているのでしょうか?

伊藤:関係はあるかもしれませんね。ただ、海外にも優待のような制度を持つ企業は存在します。日本だけ、というほどのレアさではありません。

宮川:とはいえ、日本の上場企業の約3社に1社が優待を導入しているというのは、世界的に見て突出しています。背景としては、日本では投資信託市場が欧米ほど早く普及せず、個人が直接株式を売買する市場が比較的発達してきた、という歴史的経緯があるかもしれません。日本人特有の文化に加えて、個人投資家層の厚さが、優待文化を育んだ側面はあるでしょう。

――株主優待の動向は、今後の企業と投資家の関係性を考えるうえで、重要な示唆を与えてくれそうですね。本日はありがとうございました。

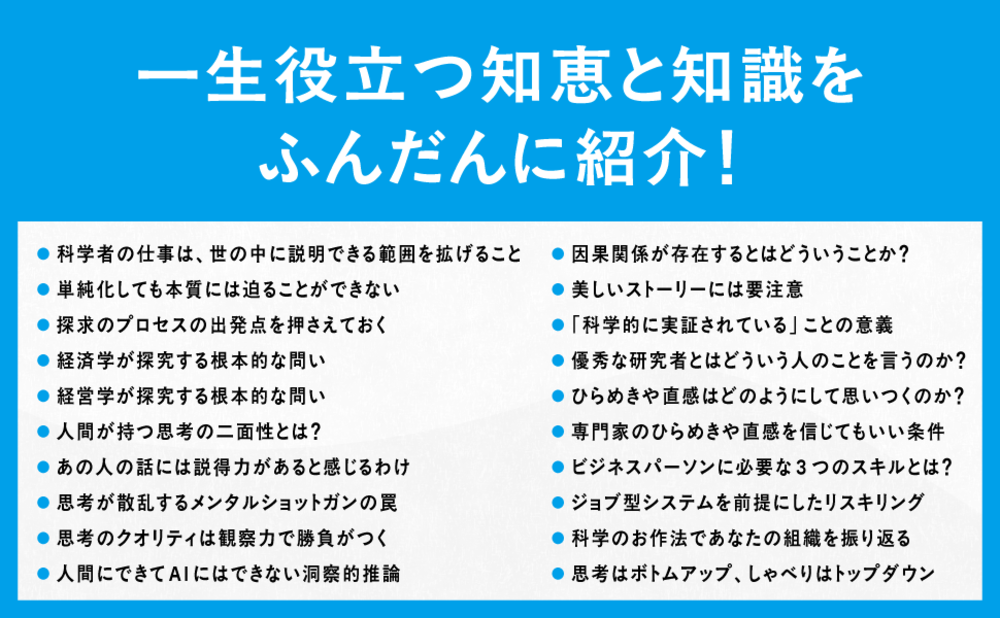

(本記事は、『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』に関する対談記事です)