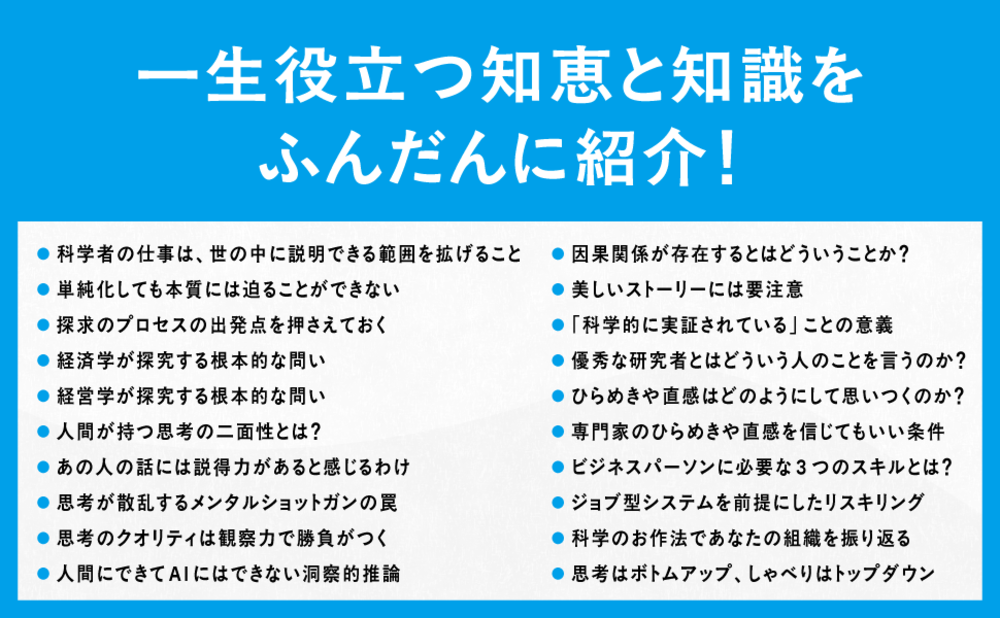

新刊『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』は、ものごとを深く本質的に考えたい人に贈る、科学とビジネスをユニークな形でつないだ知的エッセイ。投資銀行と米系コンサルを経て大学教授へと転身した異色の経歴を持つ宮川壽夫氏が、話題書『新解釈 コーポレートファイナンス理論 「企業価値を拡大すべき」って本当ですか?』に続いて世の中に問いかける第二弾です。

ファイナンス理論をモチーフに「科学的な思考プロセス」をいかにしてビジネスの現場に活かすか、その方法と限界について軽妙な語り口でやさしく説きます。風を読みながら適応する「セール(帆)の理論」と、風の方向にかかわらず根本的に考えて進む「オール(櫂)の理論」、本書で展開されるこの新たなメタファーを通じて科学の思考を学べば、明日からきっと仕事へのアプローチが変わります。この記事では、リスキリングやリカレントといった学び直しが近年流行るなかで、社会人の勉強や働き方が今後どう変わるのかをご紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

まったく勉強しない人がいなくなった世の中

リスキリングやリカレントといった表現に象徴されるとおり、どうやら最近の社会人は勉強好きのようです。しかし、私の経験から言うと今に始まったことではなく、昔から会社に入っても自ら座学としての勉強をしないとやっていけませんでした。とくに私がいた会社はみんなよく勉強したし、よく勉強させられました。今のような立場になると言いにくいことではありますが、20代のころの私は毎晩遊んでばかりいました。

ただ、考えてみるとかつてと違って今ほど社会人が勉強するための環境が整っている時代はありません。論文を読もうと思えば、大学の図書館の広い書庫の中からようやく目当てのジャーナルを探し出してせっせとコピーして持って帰る必要もなく、インターネットで検索すれば多くの論文があっという間に手に入るし、本を探すにも書店に出かける必要もなければ神田の古本屋を回る必要もありません。英語が不得手であればどんな論文だって瞬時に翻訳してくれるし、必要な統計やデータも親切なサイトであればそのままエクセルで取得することさえできます。広く世の中にあふれる情報は、中身の信頼性は別として、とりあえず手のひらのタブレットにサクサク集めて整理することができます。

さらには勉強することに対する世の中の印象も変わったように感じます。勉強ばかりしていると昔は「ガリ勉」とか「頭でっかち」とか、あまりポジティブな言葉では表現されませんでしたが、今は正々堂々と勉強することが(ヘンな言い方ですが)正当化されているようにも思います。社会人も勉強することによって将来の選択肢を広げることが可能な世の中にもなっています。最近のこのような環境下にあってはそもそもまったく勉強しない人なんていないのではないかと思うほどです。

一方で、勉強する環境が整いまくるだけに、かえってものごとをじっくりと深く静かに考える余裕が奪われているようにも思います。つまり、格段にセール(帆)が張りやすく、反面で格段にオール(櫂)を握るきっかけを得にくいのが、現在の環境と言えるのかもしれません。

ジョブ型システムを前提にしたリスキリング

日本でリスキリングという言葉が市民権を得るようになったきっかけは、おそらく2022年10月の岸田元首相の所信表明演説だと思います。リスキリングの支援に5年で1兆円を投じるとの高らかな演説はメディアでもことさらに報道されましたが、当初はその唐突さのあまり、異常発生した野生のリスの駆除(キリング)に大変な予算がかかるんだなと誤解した方が多かったかもしれません(おそらくほとんどいないと思うけど)。

しかし、そういう意味ではありません。当時の経済産業省の資料を読むとリスキリングは「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得させること」と定義されており(「獲得させる」という使役形になっている点が特徴的)、スキルのことを「とくにデジタル化と同時に生まれる新しい職業や、仕事の進め方が大幅に変わるであろう職業につくためのスキル」と例示しています。リスキリングという言葉はその年の流行語大賞にもノミネートされました。現代のビジネスパーソンにこのような新たなスキルを習得させて時代の移り変わりにキャッチアップさせることが喫緊の課題だと認識されたようです(一体なんのためにキャッチアップさせなきゃいけないのかという根本的な問いはひとまず置いておいて)。

似た言葉にリカレントというものがありましたが、リカレントは「働く→学ぶ→働く」のサイクルを回し続けるありようのことで、新しい知識を得るために「職を離れる」ことが前提になっており、リスキリングとは区別されているとのことです。また、リスキリングはビジネスパーソンが自らの判断で自由に学ぶのではなく、政府が予算をとって「キャリアアップのための転職支援」を目的に、労働者に「学ばせる」制度を新設することがその意味するところです。

リスキリングにせよリカレントにせよ、いったん会社から離れて特定の専門分野に関する知識を増やすという点はかつての社会人の勉強とは大きく異なるところです。これは最近ではジョブ型と呼ばれている欧米型の労働システムを前提にしたものと考えられます。というよりも、そういう欧米型の社会を前提に考えないとリスキリングの意味がよく理解できないと思います。

ジョブ型は企業内の細分化された職務それぞれに専門技能を持った労働者を割り当てるという考え方です。ジョブ型に対して日本特有のシステムを、これも最近ではメンバーシップ型などと呼ばれているようですが、メンバーシップ型の社会は、できる限り多くの種類の職務を遂行できる労働者を企業内で教育し、社員は業務範囲を拡大しながら経験を積むことによって育成されるシステムです。

私が大学を卒業して入社した国内の証券会社は典型的なバリバリのメンバーシップ型で、その後に移籍した米国の企業は典型的なバリバリのジョブ型です。ジョブ型企業の雇用契約には、社員が遂行すべきジョブすなわち職務が明確に記載されます。自分のチームに新たな社員を採用する際には、私はまず「ジョブディスクリプション」と呼ばれる職務内容や必要とされる能力などを詳細に記述する書類を作成した上で、個別に採用計画を会社に提出しなければなりませんでした。当然私が面接をして採用者を決めます。ジョブ型であるこの会社では採用権限を持っているのは人事部ではなく、チームのトップである私です。報酬内容もそのジョブに対するものとしてあらかじめ具体的に決まっています。

ジョブディスクリプションに書かれたジョブを遂行する能力や経験や知識を持つ人を採用し、入社してからはその社員のジョブディスクリプションの範囲で、ジョブディスクリプションの内容に沿って業務指示が行われます。よくジョブ型である外資系は成果主義とか能力主義だと言われますが、私の経験からすればおそらくそれは大きな勘違いで、ジョブ型システムと能力主義とはまた別の話です。私がいた米国企業の場合、報酬の固定部分と変動部分の割合もあらかじめ契約段階で決まっており、日常は決められたジョブをただ淡々とこなすのみです。成果に対する報酬の変動ぐあいも最初から採用条件に入っているので、それに応じて結果として粛々とボーナスを支払うだけのことで、とくに査定などする必要もありません。

人に報酬が支払われるのではなく、ジョブ自体に報酬が支払われるイメージです。だから、メンバーシップ型のようにその人の潜在能力とか熱意とか、あるいは組織が期待する将来性といった抽象的な評価は一切ありません。これは私が野村證券からトムソンファイナンシャルに移籍した当初チームのメンバーを評価する際にもっとも戸惑ったことです。

*ジョブ型とメンバーシップ型の分類については、濱口桂一郎[2021]『ジョブ型雇用社会とは何か 正社員体制の矛盾と転機』(岩波新書)を参考にしています。

(本記事は『ファイナンス学者の思考法 どこまで理屈で仕事ができるか?』より、本文の一部を抜粋・加筆・再編集したものです)