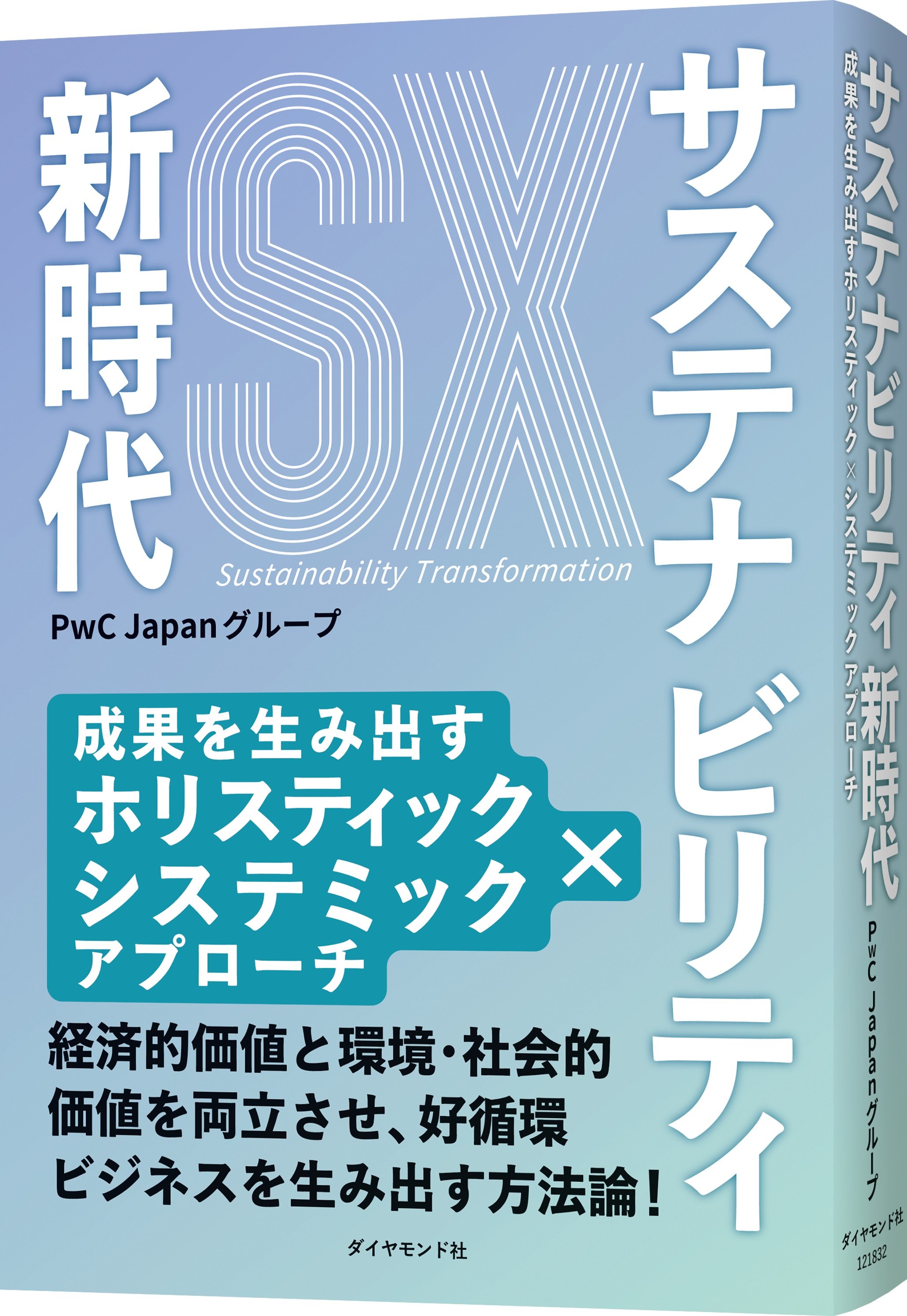

企業が持続可能性を実現しながら長期的に成長していくには、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)を推進していくことが欠かせない。しかし、企業のサステナビリティへの取り組みは環境や人権といったテーマに終始することが多く、その施策が企業価値向上に結びつくまでには至っていない。「環境・社会的価値」と「経済的価値」を両立させ、好循環ビジネスを生み出すには、どのようなアプローチが必要なのか。PwC Japanグループの専門家が最新の知見に基づいて上梓した『サステナビリティ新時代――成果を生み出すホリスティック×システミックアプローチ』に、企業が取り組むべきSXの真の姿が述べられている。今回、同書の刊行を記念して「はじめに」を特別公開しよう。

今、転換期を迎えているSX

企業成長や事業活動の維持に欠かせない存在

SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)は1つの転換期を迎えている。

2015年に国連サミットでSDGsが採択され、COP(国連気候変動枠組条約締約国会議)でパリ協定が合意されてから、早10年が経つ。この節目とも言える現在、SXを取り巻く外部環境はこれまで以上に目まぐるしく変化している。

2024年9月、欧州で気候変動対策や環境規制が同地域の産業競争力の低下を招く可能性があるという報告書(通称「ドラギレポート」)が発表された。同報告書は気候変動対策で世界をリードしてきた欧州が直面するSXの現実を浮き彫りにし、日本のエネルギー政策に関する分科会でも国際情勢の大きな転換点として取り上げられた。さらに、2025年3月には欧州委員会が複数のサステナビリティ関連規制を簡素化する提案(通称「オムニバス法案」)を発表した。これにより、企業に求められる対応は緩和されたが、2050年までの温室効果ガス(以下、GHG)排出を実質ゼロにするといった目標を達成できるのか、疑問視する声も挙がっている。

加えて、2022年2月に開始されたロシアによるウクライナ侵攻とそれによるエネルギー安全保障に対する懸念、そして2025年1月のドナルド・トランプ氏の第47代米国大統領就任と米国のパリ協定からの脱退など、地政学リスクの高まりも声高に語られている。こうした動向をひとくくりにSXの後退と見なす世論も散見される。

一方で、SXは今後の企業活動において避けては通れない取り組みであることに変わりはない。気候変動をはじめとした環境問題は悪化の一途をたどっており、異常気象といった負の影響は激甚化している。生物多様性や窒素・リンの循環等についてもプラネタリーバウンダリー(地球の限界)を超えつつあり、将来の不可逆的な環境破壊が懸念される。サステナビリティ課題の解決は未来世代のために必要不可欠であり、今を生きる世代の責務でもある。

また、企業の成長や事業活動の維持のためにも、SXは本質的に欠かせない。製造業を例にとれば、その事業活動は自然界の物質を原材料として調達し、それを加工、販売することで価値を創出する。そのため、原材料の安定的な調達のためには、気候変動や生物多様性といったアジェンダを無視することはできず、取り組みが遅れれば将来的なコスト増に直面してしまう。したがって、SXに対する揺り戻しが見られても、その本質を見誤るわけにはいかない。

先の「ドラギレポート」もこれまで欧州が目指してきた理想と経済合理性と産業競争力の担保の難しさという現実を指摘したものであり、SXを根底から否定するものではない。同報告書はSXが理想論として語られる段階から、より現実的な進め方を検討する段階へと移行することを示す1つのターニングポイントとして理解できる。

絶対的な「正解」がない中では

「ホリスティック」と「システミック」のアプローチが重要

そのため、これからのSXは環境・社会・経済の3要素を真に両立することを目指さなくてはならない。しかし、こうした転換期においては参考にできる方法論や絶対的な「正解」が確立されておらず、苦労している読者も多いのではないだろうか。

例えば、「SXが必要なのは分かってきたが、具体的に今何をすべきなのかが分からない」「各規制への対応で精一杯で、全体像が掴めない」といった疑問を抱いている方もいるだろう。さらには、SXに日頃から取り組まれている読者の中には「気候変動、生物多様性、人権など、対応すべき事項が多すぎて、何から手を付けたらよいかわからない」状態に陥っているのではないだろうか。「サプライチェーンのGHG削減やサーキュラーエコノミーのように、社会や他社の動き無くして実現できないことだらけで、自社単独ではとても解決できない」「サステナビリティには多額の投資が想定される一方、その回収の見込みが立っていないため、本格的な活動に着手しがたい」といった、実行段階におけるさまざまな悩みを抱えている方も多くいるだろう。

また、本書の執筆メンバーは、気候変動枠組条約COP29、生物多様性条約COP16、クライメートウィークNYCなどサステナビリティに関わる主要な国際的な議論の場にも足を運んできた。そこで感じるのは、日本と海外の間にある温度差だ。欧米企業を中心とした一部の先行企業はSXをすでに経済合理的に実現し、ますますその競争力を高めている。一方、日本企業の取り組みには遅れが見られ、このままでは、環境・社会課題解決に対する日本の貢献度の低下、さらにはグローバル市場での企業・産業の競争力の低下につながりかねない。

SXはコストセンターではなく競争優位の源泉であり、先行者が優位となりえる取り組みである。だからこそ、改めてSXについて知り、その取り組みを再考することが今、日本企業に求められている。そのため本書では、変化するSXに対応し、企業が持続的成長性を獲得するための新しい方法論を示した。

本書では、日本企業にとって取り組みにくいものになっているSXに対し、処方箋となる方向性と方法論を提示している。それは、これからのSXは「ホリスティックに考え、決め」「システミックに動き、実現する」ことが重要となる、ということだ。企業はこの2つの方向性で取り組みを実施した先に、真のSX、すなわち環境・社会・経済すべての価値を向上させるビジネスが実現できる。

といっても、「ホリスティック」や「システミック」という言葉にはあまり耳なじみがないだろう。一般的にホリスティックは「包括的な・全体的な」という意味で使われるが、本書では特に経済・環境・社会をまたぎ課題横断で全体最適化を図る、という意味で用いる。一方、システミックは「体系的な・システム全体の」という意味で使われるが、本書では特にエコシステムを構成する産業、企業、組織の垣根を超えて全体最適化を図る、という意味で用いる。つまり、今後のSXでは全体最適化が鍵となるため、SXに取り組む企業においてはその方法論の確立が不可欠ということだ。

この2つのアプローチのもともとの考え方はさまざまな形で先人たちが唱えてきたものである。それを企業のSXを支援する私たちが、SX実践の文脈で捉えなおし、方法論として再構築した。それは、サステナビリティ課題を包括的に捉え、分析し、組織をまたいで具体的な取り組みに落とし込み実現していく具体的な方法論である。その提案が本書の目的である。

「ホリスティック」「システミック」というキーワードは、最近の国際的な議論の場でもことさら言及されるようになった。

例えば、2024年11月に開催されたCOP29の閣僚級セッションにおいて、浅尾慶一郎環境大臣は自身のステートメントで、「共同行動は、3つの柱により構成されます。一つ目は、サーキュラーエコノミーやネイチャーポジティブとのシナジーアプローチです。例えば、日本の地方都市である佐賀市では、廃棄物発電施設から排出されるCO2を回収し、隣接する植物工場に移送し、野菜を栽培する取組を行っています」と発言した。

ここで注目すべきは「サーキュラーエコノミーやネイチャーポジティブとのシナジーアプローチ」という箇所にある。これはすなわち、サーキュラーエコノミーやネイチャーポジティブを別々に考えるのではなく、それらの相乗効果を意識して取り組みを行うということを意味する。このことは、本書の「ホリスティックアプローチ」と大きく重なる内容であり、同アプローチの重要性が表れている。

また、2024年1月に開催された世界経済フォーラム(WEF)の年次総会(通称ダボス会議)では、「システミック投資」と呼ばれる新しい投資のあり方が話題に上った。システミック投資は金融機関による投資の方法論という意味合いが強いが(その定義や具体的な進め方はまだ発展段階にある)、システミック投資の中核となる考え方を押し広げたものが本書の「システミックアプローチ」である。このシステミックアプローチもグローバルの流れに沿った方法論と言えるだろう。

このように、ホリスティックとシステミックの2つのアプローチはサステナビリティ経営においてその重要性が再認識されている状況にあり、これらにもとづく筆者らの主張はこれからのSXが辿る、あるいはすでに辿り始めている方向性を正確に捉えたものと言えるだろう。