自分の仕事を俯瞰して、“光の当て方”を変えてみる

「社会に出て働き始めても、学び続けることが必要」――そう語る浦坂教授は、学者であり、宣教師でもあったD.W.ラーネッドの「“Learn To Live And To Learn”(生きるために学び、学ぶために生きる)」という言葉をなぞり、「“Learn To Work And Work To Learn”(働くために学び、学ぶために働く)」という言葉を学生に送っている(*5)。

*5 『なぜ「大学は出ておきなさい」と言われるのか――キャリアにつながる学び方』(浦坂純子著/2009年1月刊/ちくまプリマー新書)より

浦坂 世の中の変化があまりにも激しくて、常に学んでいないとついていけないのが実情です。数年前にコロナ禍になって、突然、授業をオンラインでしなければならなくなり、慌てて周囲の先生方に教わってやり方を身につけました。それも、ささやかな学びの一つですね。ICT、生成AI、SNSなど、新しい技術やツールがどんどん出てきて、性能も急速に上がっていくので、キャッチアップしなければ取り残されてしまいますし、嫌でも学ばざるを得ない時代です。ただ一方で、そこまで変わらないものや変えてはいけないものもあるはずです。だから、むやみに何もかも受け入れる必要はないと私は思います。何を変えて、何を変えてはいけないのかという判断が大切で、学ぶことによって、そうした判断に基づく、地に足がついた行動ができるのではないか、と。学んだことを活かして変えていくのか、あるいは学んだからこそあえて変えないのか――物事の変化の背景や、新たに生み出されたものの本質を理解していなければ、適切な判断はできません。そういう意味で、よりよく働くために学ぶことは不可欠ですし、働くことを通じて、次に求められる学びが見えてくるのではないでしょうか。

働きながら学び、自分のキャリアをつくり始めた新入社員、すでに第一線で活躍しているビジネスパーソン――誰もが、変わりゆく社会情勢のなかで、「働くこと」に行き詰まることもあるだろう。そうした時に、仕事を俯瞰して、“光の当て方”を変えてみることの大切さを、浦坂教授は教えてくれる(*)。

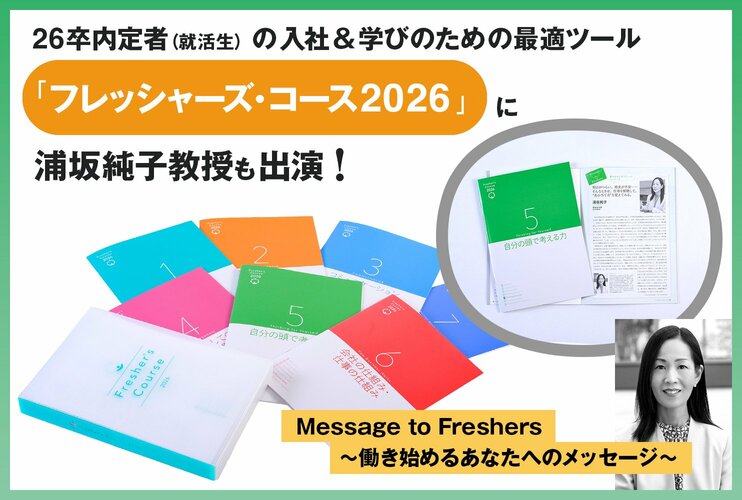

*6 『フレッシャーズ・コース2026』(ダイヤモンド社)、第5巻「Message to Freshers~働き始めるあなたへのメッセージ」より

浦坂 光の加減で見え方が変わり、その仕事ならではの意味や輝く部分に気づくことがあります。自分がいま置かれている状況を俯瞰しながら、周りの人たちと一緒に「これって、どうなんだろう?」と考えてみてはいかがでしょうか。私の場合、学内外の会議に多くの時間を費やしたり、思うように研究や教育の仕事が捗らなかったりする時に、たまたま訪ねてきた卒業生と話をしているうちに、閉塞しかかっていた仕事の別の面に、ふと、光が当たったような気になったことがあります。どれだけAIが発達しても、生身の人間にしかできないことはあると思います。行き詰まった時には、なるべく自分ひとりの世界に閉じこもらないことを心がけています。