コメ農家Xの広大な農場 Photo by Chikara Murakami

コメ農家Xの広大な農場 Photo by Chikara Murakami

「令和の米騒動」でコメの適正価格が議論されているが、農協や米卸といった流通業者がスケープゴートにされている一方、価格決定に不可欠なコメの原価が曖昧なままとなっている。そこでダイヤモンド編集部では、コメ生産者への取材を基に米の原価を徹底検証し、持続可能なコメ生産に必要な“適正価格”を独自試算した。(フリーライター 村上 力、ダイヤモンド編集部副編集長 千本木啓文)

適正価格を知るには、農家ごとに原価が違う要因を分析すべき

ポイントは、農機のコスト計上の仕方にあった!

「令和の米騒動」の中で、コメの適正価格が議論されている。製品価格を決定するためには、原価を把握することが不可欠である。しかし、コメの生産原価が、幾らなのかについて、実ははっきりとした値が示されていない。コメの価格を巡る議論は、肝心の原価が曖昧なまま、流通機構ばかりがたたかれている状況といえる。

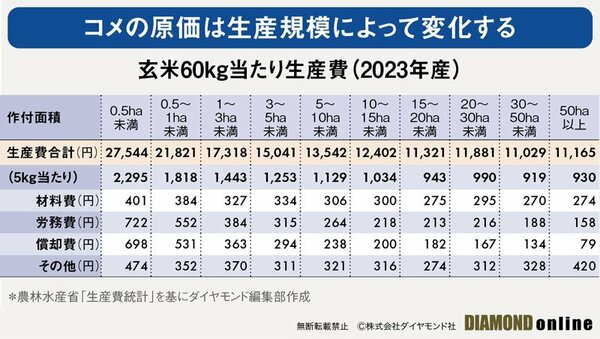

コメの原価がはっきりしない理由は、農家の生産規模によって原価が大きく変動するからだ。農林水産省が統計として取りまとめる生産費を原価として定義すると、コメの代表的な単位である1俵(60kg)の原価は、機会原価を含めると1万1029円~2万7544円と2.5倍の開きがある。

なぜ差異が生じているのか。これを解明しない限り、適正価格の議論は空転するばかりである。だが、多数派を占める小規模農家の経営実態を検証することに、政府が及び腰になっているのかもしれない。日本のコメ生産を俯瞰すると、原価2万円台の小規模農家が人数において圧倒的多数となるが、耕作面積で見ると、原価1万円台の大規模農家が半分以上を耕作しているという歪な状況がある。

そこで、次ページでは、農家への取材を通じ、生産規模によって変化するコメの原価の実態を徹底検証する。その上で、農家が経済的に持続可能となるコメの価格水準を現在価値法(初期投資額と、将来的に事業から得られるキャッシュフローを現在の価値に割り引いた総額とを比較する手法)を用いた試算によって探る。