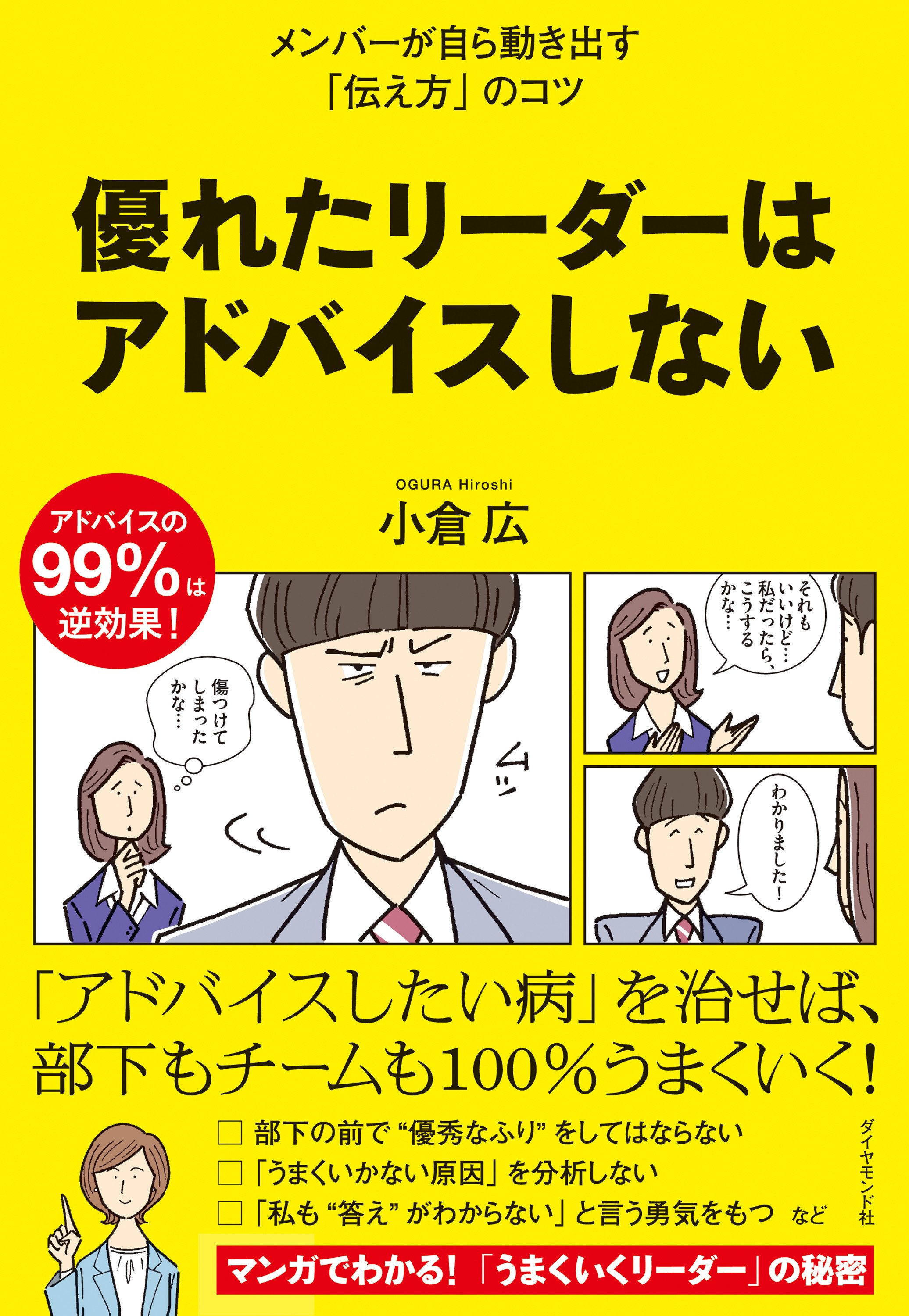

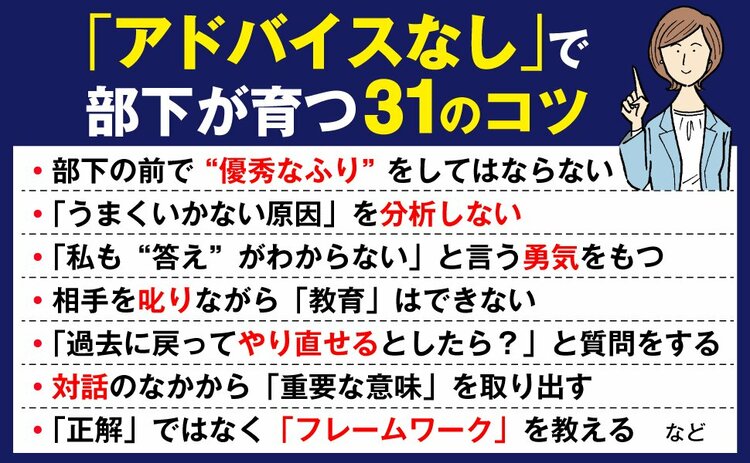

どうやって部下とチームを育てればいいのか? 多くのリーダー・管理職が悩んでいます。パワハラのそしりを受けないように、そして、部下の主体性を損ねるリスクを避けるために、一方的に「指示・教示」するスタイルを避ける傾向が強まっています。そして、言葉を選び、トーンに配慮し、そっと「アドバイス」するスタイルを採用する人が増えていますが、それも思ったような効果を得られず悩んでいるのです。そんな管理職の悩みを受け止めてきた企業研修講師の小倉広氏は、「どんなに丁寧なアドバイスも、部下否定にすぎない」と、その原因を指摘。そのうえで、心理学・カウンセリングの知見を踏まえながら、部下の自発的な成長を促すコミュニケーション・スキルを解説したのが、『優れたリーダーはアドバイスしない』(ダイヤモンド社)という書籍です。本連載では、同書から抜粋・編集しながら、「アドバイス」することなく、部下とチームを成長へと導くマネジメント手法を紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

部下を「指導」することに意味はあるか?

商談で失敗をした部下との1on1――。

どうやって部下に「気づき」を得てもらうか、上司としては慎重なコミュニケーションが求められる場面ですね。

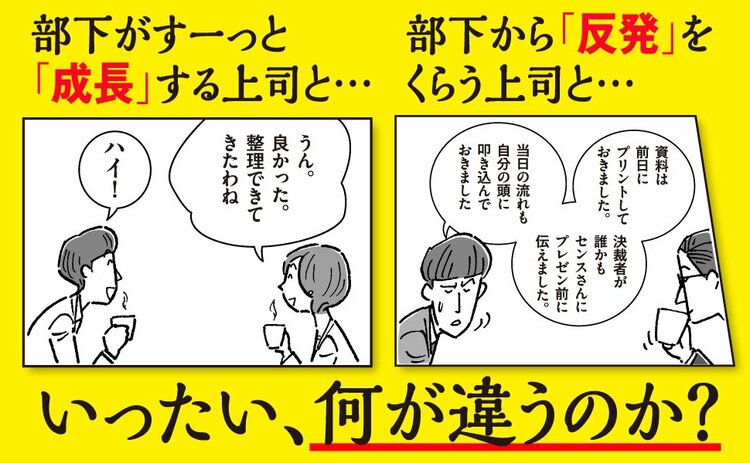

ここで大切なことは、部下が自らの力で「正解」にたどり着くことです。そのためには、上司が一方的に「指導」するのではなく、常に上司と部下が共に「正解」を創り上げるスタンスをとることが大切です。

たとえば、部下であるAさんが上司である自分(B課長)のスケジュール調整をしなかったために、単独で先方の決裁者・C部長と商談してしまったことを問題視している場合、次のように指導するのではないでしょうか?

「あなたは先方のC部長のスケジュールありきで、それに合わせようとしたでしょう。それでは、スケジュール調整はうまくいきません。まずは、あなたと私が対応可能なスケジュールを複数提案するんです。そして、向こうに選んでもらう。そうすればスケジュール調整は可能になるでしょ?」

これは、日程調整の基本中の基本。言っていることは、正しいとしか言いようがありません。しかし、おそらく、この「指導」はうまく機能しません。

なぜなら、「あなたのやり方では、スケジュール調整はうまくいかない」と部下を否定していますから、表面上は従順を装っても、内心では部下は「反発」を感じているはずだからです。それでは、いくら「正解」を差し出されても、それを受け入れることはできないのです。

「スポットライト技法」とは?

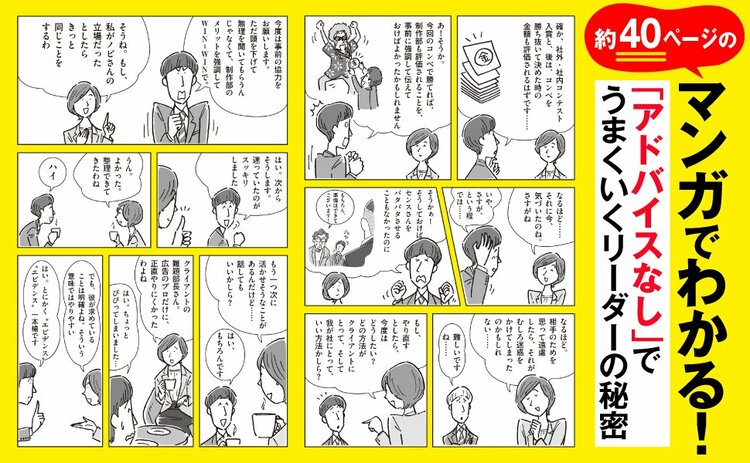

そこで、対話のなかで自然に、部下がこのことに気づくようにサポートすることが求めらます。そのひとつの手法に、「スポットライト技法」があります。

「スポットライト技法」とは、対話のなかで重要性が高い「特定の内容」に焦点(スポットライト)を当て、その話題について深く掘り下げていく技法です。

たとえば、上司と部下の1on1が次のように展開したとしましょう。

B課長 「商談をやり直すとしたら、どのタイミングに戻って……何をやり直したいですか?」

部下A 「うーん……。やっぱり、B課長に同席していただきたかったですよね……」

B課長 「そっかぁ……」

部下A 「でも、B課長のスケジュールが合わなかったのだから、どうしようもなかったんですよね」

この段階で、Aさんはまだ自分の「スケジュール調整のやり方」に問題があることに気づいていませんが、B課長は、ここで次のような一言を挟みました。

B課長 「今回はC部長の都合に、こちらが合わせたよね。それだと、なかなか予定が合わなかった……」

これが「スポットライト技法」です。

つまり、「スケジュールが合わなかったのだから、どうしようもなかった」という部下Aの発言(認識)のなかに隠れている、「アポイント設定の手順」というテーマにスポットライトを当てたのです。

「自分にとっての正解」が、「正解」とは限らない

ただし、ここに微妙な問題が存在します。

「スポットライト技法」に対して、「それは単なる誘導ではないか」とおっしゃる方がいるのです。

つまり、「スポットライト技法」とは、「対話」のなかで二人が交わした言葉のなかから、ひとつを選んで「焦点」を当てることだと言うけれども、実際には、上司の頭のなかには「正解」が存在しており、そこへ向けて部下を誘導するために「演技」をしているだけではないかというのです。

これは、ごもっともな指摘です。

なぜならば、このような「基本的な事柄」については、上司が「正解」に気づいていて当然だからです。

だけど、だからと言って、この場面で、「演技」だということにはなりません。なぜなら、それは「誘導」でもなければ「演技」でもなく、単に、自分のなかに思い浮かんだ「正解」をいったん脇に置いているだけだからです。

「山から降りる」という提案

僕はこれを「山から降りる」と表現しています。

B課長は、ビジネス経験が豊富で、「アポ取りの手順」といった実務については、確かな見識をもっていますが、部下は、まだまだ経験不足で、実務的な見識は決して高くはありません。たとえて言えば、B課長が「山頂」にいるとすれば、部下は「山のふもと」「登山道の入り口」に立っているようなものです。

このときに、B課長が山頂に立ったまま、「こっちにおいで」「こっちが正解だよ」と、「山のふもと」にいる部下に呼びかければ、それは「誘導」ということになるでしょう。

しかし、B課長が、頭のなかにある「正解」をいったん道の脇に置いて、山の頂上からふもとへ降りてきて、部下と同じ位置に立ったらどうでしょう? そして、「アポ取の手順」という議題だけ共有して、一緒に山登りを始めるのです。

もしかすると、部下は「山頂」とは違う方向に歩き出すかもしれないけれども、それでいいのです。

なぜならば、上司にとっての「正解」が、必ずしも部下にとっての「正解」とは限らないからです。時に道に迷いながらも、“自分の足”“自分の頭”で「正解」に辿り着いたとき、部下は見違えるように成長をするからです。つまり、未熟な部下に、三流は「正解」を教え、二流は「正解」に誘導しますが、一流は「正解」を考えるための話題を提供して、あとは見守るのです。

(この記事は、『優れたリーダーはアドバイスしない』の一部を抜粋・編集したものです)

企業研修講師、公認心理師

大学卒業後新卒でリクルート入社。商品企画、情報誌編集などに携わり、組織人事コンサルティング室課長などを務める。その後、上場前後のベンチャー企業数社で取締役、代表取締役を務めたのち、株式会社小倉広事務所を設立、現在に至る。研修講師として、自らの失敗を赤裸々に語る体験談と、心理学の知見に裏打ちされた論理的内容で人気を博し、年300回、延べ受講者年間1万人を超える講演、研修に登壇。「行列ができる」講師として依頼が絶えない。また22万部発行『アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる100の言葉』や『すごい傾聴』(ともにダイヤモンド社)など著作49冊、累計発行部数100万部超のビジネス書著者であり、同時に公認心理師・スクールカウンセラーとしてビジネスパーソン・児童生徒・保護者などを対象に個人面接を行っている。東京公認心理師協会正会員、日本ゲシュタルト療法学会正会員。