2000 to 2025

投資抑制が固定化された時代

21世紀に入り、この4半世紀では、2008年のリーマンショック以後、コーポレートガバナンスの制度的強化、中国の経済大国化、ワークライフバランス、アベノミクス、少子化と高齢化、労働力不足、DXとIT人材、ダイバーシティ、SDGs/ESG経営、パンデミック、地政学リスクなどのジャーゴンが生まれました。

基本的には、1990年代に発生した投資抑制メカニズムが変わらなかったというのが私の印象です。一般的に見れば、SDGsや脱炭素など、1990年代よりもビジネスチャンスが広がっていることは確かです。たとえば、これまでエネルギーを市場価値で売っていたものに、環境価値という付加価値をつけることで高く売ることができるわけです。

日本だけでいえば成長している企業が増えているので、順調に見えなくもないのですが、他国の企業はそれ以上に成長しています。そんな時に投資を控えていては、ますます後れを取ることになります。実際、世界の時価総額上位50社のうち、日本企業はついにトヨタ1社になってしまいました。

2012年に始まったアベノミクスをどう評価されますか。

アベノミクスの3本の矢のうち、財政出動と金融緩和はそこそこうまくいったと思いますが、肝心の民間投資がほとんど増えず、その状況が続いており、本質的に国際競争力を取り戻すには至っていないことが、現在にもつながる大問題だと思います。

それでもファーストリテイリングなど成功している企業もありますね。

例外なのです。事実、ファーストリテイリングはしっかり投資してきた。ただし、日本人の強みは、市場の変化をいち早くとらまえ、流行に即座に対応し、新商品を出していくことだった。ならば、ZARAの戦略のほうが日本には合っているはずです。ファーストリテイリングのように、標準品をつくり続けるというのは、日本らしくないのではないか。しかし、彼ら流に投資を継続した点は高く評価できます。

また、ソフトバンクグループはやはり巨額の投資を続けています。失敗も多々ありますが、トータルでは前進している。大きな事業を成し遂げようとすれば、投資に関しては、柳井正氏の言うように「一勝九敗」というのが当たり前で、そういう腹のくくり方も必要です。それでも世界を見渡せば、中国にもアメリカにも孫正義氏のような人がたくさんいる。やはり日本はいつの間にか、人材面で劣位に立たされています。

ITで日本は立ち遅れてしまいましたが、生成AIが出て、物理AIにシフトしていくという予測もあります。そこでも日本は周回遅れになるのではないかという危機感もありますが。

日本企業もAI関連で、あるいはAIを用いることで成長するとは思います。けれども国際競争力を取り戻すことには至っていない。その要因もやはり投資への姿勢にある。NVIDIA関連のデータセンター群の投資の規模と、ソフトバンクの苫小牧のAI対応データセンターとを比べれば、投資規模が全然違う。

50年間を振り返った時に、学ぶべきことは何でしょうか。

一にも二にも投資しなければならないということですが、そのやり方が問題です。

日本企業の大好きな言葉に、ブルーオーシャン戦略があります。競争のない市場をつくり出せば、自分たちの強みがライバルへの参入障壁になると考えています。ですが、このような発想自体が間違っていると思います。それはブルーオーシャンにはほど遠いブルーレイクのような小さい市場だから過当競争が起こらないだけの話です。

むしろ広大なレッドオーシャンにあえて飛び込んでいって勝ち切ろうというのが、企業としての真骨頂ではないでしょうか。

半導体がその典型です。日本はかつて半導体分野のリーダーでしたが、さらに強くしようという時、たとえば東京エレクトロンなどは半導体製造装置に特化する。それも一つの選択ですが、主戦場はやはり半導体そのものの製造であり、現時点ではTSMCやNVIDIAがその勝者です。日本企業はなぜか一番大きな市場で勝負しようとしない。

成功事例に学ぶことは何でしょう。

成功事例は、インドで存在感を確立しているスズキや、北米市場で4WDで頑張っているSUBARUです。ブルーオーシャンではないものの、そうした事例のほうが、ある程度大きめな市場で戦っていて、企業としての醍醐味があるというものです。

スズキの元社長の鈴木修氏が1981年に現マルチ・スズキ・インディアをインド政府と合弁で設立した際、インドで絶対勝つという姿勢でしたね。

ええ、そうです。同様に、信越化学工業の金川千尋氏が、社長になる前に、ポリ塩化ビニルの製造販売をアメリカのテキサス州で始めたわけですが、その後塩ビで世界一になったのもそうした気概があったからですね。当時の常識では、塩ビはダイオキシンを含む公害の塊だというので、どの企業も撤退していたところ、あえて先進国で勝負に出ました。

金川氏には、先進国はカントリーリスクがなく、しかも人口が増えるのはアメリカだけという見通しがあった。まさしく慧眼で、ほかに同じことを考えている人はいなかった。これはレッドオーシャン戦略ですが、1位になればブルーもレッドも関係ありません。

あらためて、日本企業の根本的な問題は何でしょうか。

日本人はコストダウンが大好きで、PL思考に偏りがちです。BS思考の人が少ない。だから投資もM&Aもこぢんまりしている。基本的には、リスクが小さい「インクリメンタルイノベーション」、つまり改善は強い。インクリメンタルイノベーションは現在も重要ですから、それが奏功する分野は引き続き日本企業は強いのです。

たとえば、稲盛和夫氏が京セラやKDDI、JALで実践したアメーバ経営は、職場を小さな単位に分割し、そこでの生産性を可視化するシステムでした。これもインクリメンタルイノベーションですが、現場を大事にし、現場の生産性を高めることが、トータルの生産性向上につながる。この図式は業種に関係なく一番有効だということを証明したのが稲盛氏でした。

1990年代以降、ブレークスルーイノベーションや破壊的イノベーションが求められる時代となりましたが、これらは日本企業の得意分野ではない。欧米企業と日本企業を比べた時、投資やM&Aの姿勢に大きな差があるからでしょう。近年では、リクルートのインディード買収が成功例ですが、欧米ではこうした大胆なM&Aは珍しくありません。単純にリソースを増やすのではなく、真の意味で「飛躍」しています。

たとえば、アメリカの『ニューヨークタイムズ』紙はDXで大きく飛躍しましたし、フランスのエネルギー業界で起きた業態転換もしかりです。ガス・ド・フランス(GDF)は、民営化後に海外企業との合併を重ね、いまやグローバルなグリーンジャイアントのエンジーへと変貌を遂げました。デンマークの石油・天然ガス会社であったDONGも、電磁気学の基礎を築いた物理学者ハンス・クリスティアン・オーステッドの名を冠するオーステッドへ姿を変え、わずか10年で洋上風力発電の世界最大手へと発展しました。

ひるがえって日本を見ると、このような抜本的な業態転換を成し遂げた企業は富士フイルムやAGC(旧旭硝子)くらいしか思い浮かびません。電力会社もガス会社も、口ではSDGsを唱えながら、昔の名前のままで事業を続けています。スピード感もまったく違います。

いずれにせよ、日本的経営においては、年功序列制度はもはや時代に不適合を起こしており、撤廃すべきでしょう。かたや長期雇用は維持すべきです。雇用の安心感があってこそ、従業員は積極的に挑戦できるからです。その意味で、労組が存在感を失っているのも問題です。仲間の雇用を守らない労組に人気がないのは当然でしょう。

次世代経営者に期待することは何でしょう。

マクロ経済学でいう「ISバランス」(投資と貯蓄のバランス)を考えてほしいと思います。経済主体は企業と家計と政府の3つしかありません。そして、家計の役割は貯蓄、企業の役割は投資です。これをバランスさせるのがマクロ経済学の「いろはのい」なのです。エクイティやアセットを減らすのは貯蓄行為であり、本来は家計がやることです。これをいまは企業がやってしまっていて、どの企業も投資をしなくなってしまいました。

また、企業家精神に欠けています。高度成長期まではオーナー企業だけでなくて、雇われ経営者でも投資に積極的でした。しかし現在、雇われ経営者の多くは在任期間中の安全運転ばかりを考えているようです。

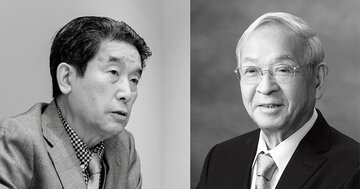

もっとも、雇われ経営者でありながら、ニチガス前社長の和田眞治氏やダイキン工業会長の井上礼之氏、セブン&アイHD元会長の鈴木敏文氏は、オーナー経営者のように大胆な改革や投資を敢行しました。

これらの事例のように、積極果敢な投資、そして一番大きなレッドオーシャンに飛び込んで勝ち切ろうという気概が不可欠です。それが次世代の経営者に強く期待することですね。

◉聞き手|岩崎卓也 ◉構成・まとめ|奥田由意、岩崎卓也

◉リード文|宮田和美