タワマンの修繕工事は

ボリュームディスカウントも効く

マンションの工事見積もりの見直しサービス「スマート修繕」の豊田賢治郎社長が言う。

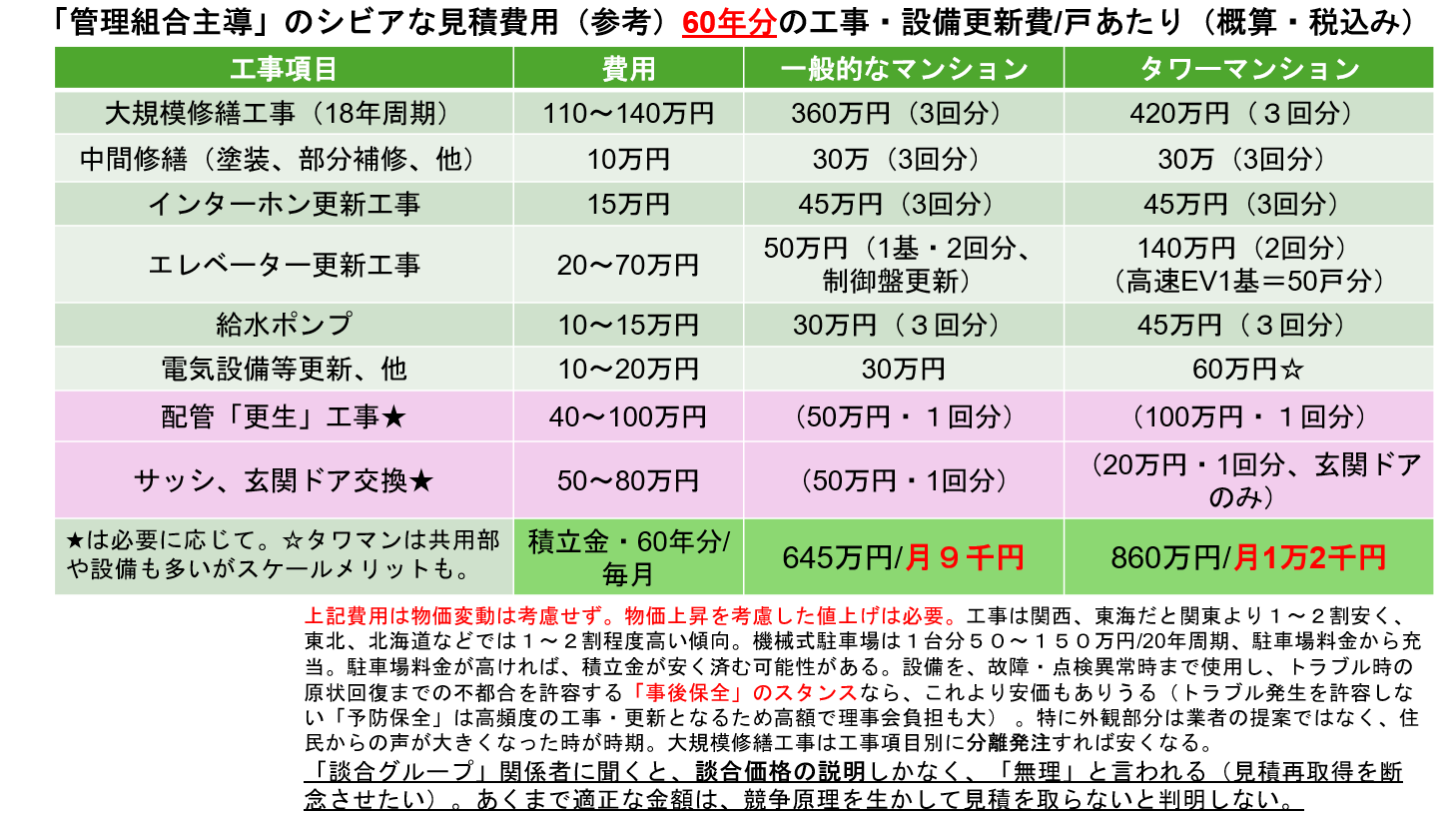

「タワマンだと、我々がコンサルティングし、今年秋に工事完了予定(関東・築21年、1回目)の事例では、戸当たりは税後140万円でした。このケースでは、低層にオフィスや店舗部分を含むことや高耐久仕様等のコスト増の要素があったので、仮に一般的な工事であれば130万円を切っていたと考えられます。

タワマンは『仮設足場』が高額なゴンドラながら、屋上防水の戸当たり面積が少なく、工事規模ゆえのボリュームディスカウントも効きます。タワマンだからといって、必ずしも高額化するわけではありません。

なお、一般的なマンションであれば、税後で110万~140万円程度。また、地域によっても相場は異なり、関西、東海だと関東より1~2割安く、東北、北海道などでは1~2割程度高い傾向です。

また、機械駐車場や高速EVなどの設備は参入業者が少なく、競争原理が働きづらく割高になりがちです。それでも、しがらみなどを排除して適切に見積もりが取れれば、既存見積もりから同等内容で50%程度安くなるケースもあります」

取材を基に原 信昌氏が作成 拡大画像表示

取材を基に原 信昌氏が作成 拡大画像表示

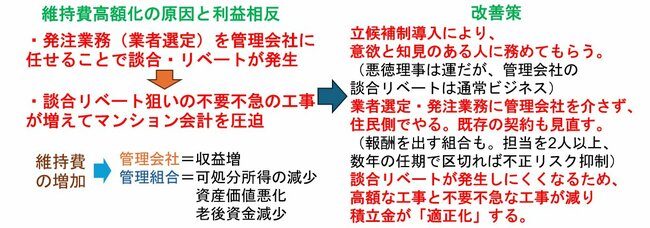

管理組合の輪番制は

談合・リベート取引がしやすく好都合

筆者は分譲マンションの最大の問題は経年劣化ではなく、間違いなく管理会社との利益相反にあると考える。提案から発注まで営利企業に「お任せ」の行為が、不適切取引の温床となり、結果として“積立金不足”を招く。「適正化」とは、彼らが作成する談合リベート価格である「長計」基準に合わせて積立金を値上げするのではなく、「談合・リベート取引」を問題化して排除することだ。

前出の業界OBはこう語る。

「不適切取引を生む背景には、無知・無関心の住民に役員を無理強いする輪番制制度がある。常時、素人理事という状態が、管理会社への『お任せ状態』を生む。逆に言えば、管理会社にとっては談合・リベート取引がしやすく、おとなしい理事の時に高額工事を決められる輪番制は好都合だ。

まずは理事会役員を立候補制に変えて、やる気のある人に知見を蓄積してもらいつつ、頼むべき。中規模以上のマンションであれば、候補者がいないという状態にはなりにくい。

輪番制は特定理事による長期政権による、不正リスクの回避が建前だが、そもそも管理会社は不適切なリベートスキームをビジネスとして平常営業でやっている。やる気のある立候補役員に、組合主導で契約を見直し、無駄を省くことが重要になる」