問題が起きそうな場合に修繕する

事後保全でなんら問題はない

一級建築士でマンションコンサルタントの須藤桂一氏が言う。

「弊社が入居する銀座のビルは築60年超ですが、まだ1度も大規模修繕をしていません。屋上防水も一度もリニューアルせず、問題が起きそうな場合に修繕する、『事後保全』のスタンスです。本来、不動産は乗り物と違って、問題が起きた後でも、数日、我慢すれば原状回復するケースがほとんどです。

エレベーターや防火設備などの重要設備は法定点検の義務があって“予兆”は分かります。

例えばライフラインである増圧給水ポンプは、しばしば部品交換や短周期で買い替えを提案されます。しかし、ポンプには水流の系統が複数あり、1系統が故障してもいきなり水が出ないということはありません。ポンプは個体差も大きく、異常は水圧が落ちるなど分かりやすい。異常が出てから修理や買い替えを考えても遅くないのです。

『予防保全』と言えば聞こえはいいですが、その思想は、結局、業者が儲け(もうけ)やすいというだけなのです」

外壁工事中に

巻き込まれる死亡事故も

特に大規模修繕工事の大きな割合を占める「外壁修繕」には、問題が多い。

この工事の主目的は漏水やタイル落下による事故の防止だが、死亡事故は89年の1件(北九州市・2人死亡)のみでけが人も年間数人。むしろ建設作業はそれ自体が死亡災害を多く伴い、年100人以上(「転落・墜落」のケース、厚労省・資料)だ。通行人がマンションの外壁工事中に巻き込まれる死亡事故も発生(16年・六本木)している。

工事を“万が一の事故対策”として管理会社らが住民に勧めて、そのリスクを作業員と通行人に転嫁し、自身はリベートを得る、というのは大きな問題だろう。

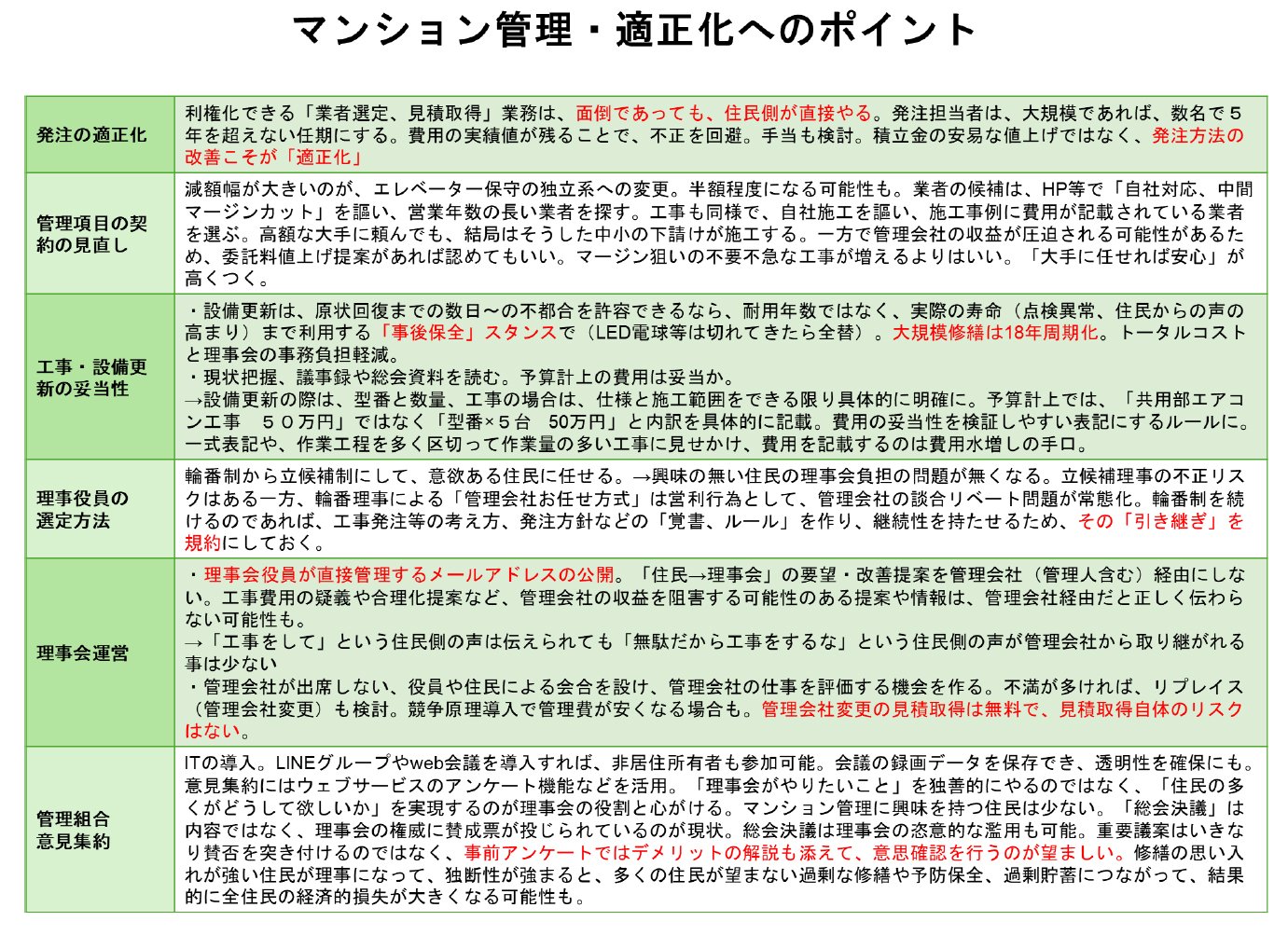

作成:原 信昌氏 拡大画像表示

作成:原 信昌氏 拡大画像表示

マンションの工事や設備更新はあくまで保全行為に対する手段であり、目的ではない。しかし、「手段の目的化」はビジネスになる。定期検査で問題なかった設備でも、耐用年数を理由に更新を勧める。問題がないことを問題だと主張し、管理組合の資金を自社の利益に変えている構図があるのだ。

「理事会が言うなら」と総会で維持費の値上げが承認されてしまえば、そこに住む全住民が、不必要な維持費のために日々の生活を削り、老後資金の当てにもなるマンションの売却額に悪影響を与えてしまう。

「維持費は高くても仕方がない」と考えてしまう人は多い。だが、それは自分たちの住まいのためではなく、適正な競争原理をゆがめた業者に渡っていることを知っておいた方がいい。