サハイ 銘柄選定では3つの点を重視しています。まずは、企業のファンダメンタルズ分析です。企業の利益成長、ROE(自己資本利益率)、フリーキャッシュフローといった基本的な財務指標はもちろん、競争優位性や規制による追い風などの観点からも分析します。

次に、経営陣の質と企業統治です。投資家との対話姿勢や、公正で透明性の高い経営が高い水準で行なわれているかを厳しく評価します。最後に、バリュエーション比較が挙げられます。PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)を多角的に評価します。その会社の過去の水準や同業他社と比較して、現在の株価が妥当か判断します。この、バリュエーションの比較により、どんなに優れた企業でも適切な価格で購入することを徹底しています。

――ただ一方で、5年間の最大下落率*も-42.9%と平均よりも大きいです(インド株投信の最大下落率の平均は-35.1%)。

*最大下落率…2020〜2024年の5年間のうち、どこかで1年間保有した場合の高値から安値の下落率で最大の数値(月次ベース)。

サハイ 2023年9月からのインド株の調整局面では、インフラ関連セクターや中小型株は、他のセクターや大型株に比べてバリュエーション(PERやPBR)が割高な水準にあったため、大幅に下落しました。ただし、当ファンドから大きな資金流出は見られませんでした。

人口の4割は都市部に

長期の成長ストーリーは健在

――上昇率は、過去3年間で2倍、5年間で3.5倍と驚異的な数字です。今後もこのペースは維持できるでしょうか。

サハイ 過去の実績をそのまま未来に当てはめることはできません。過去数年間のインフラセクターの高い成長は、インド経済が需要主導型から供給主導型へ移行したことが大きな要因です。加えて、当初は当ファンドの規模が非常に小さかったことも有利に働きました。

例えば、上述のとおりGDPに対する政府の設備投資比率は1.7%から3.1%へと大幅に拡大しましたが、今後は3%台の水準で推移すると考えられます。つまり、これからは過去のような急拡大ではなく、より安定したペースになると予想しています。

――インド株は、全体的にボラティリティ(株価の上げ下げ)が大きい市場です。今後のインド株式市場をどのように見ていますか?

サハイ 短期的には、米国関税問題などの影響もあり、ボラティリティの高い状況が続く可能性があります。しかし、中期的にはインド経済は年率6~7%の比較的高い成長を維持すると見ています。政府による旺盛な設備投資や、個人消費の回復、そして若年層が多いという有利な人口動態が成長を支えるでしょう。

長期的にも、インドの成長ストーリーは非常に魅力的です。2030年までに人口の約40%が都市部に住むと予測される「都市化」の進展、それに伴う中間層の需要拡大、そして「チャイナ・プラス・ワン」のような世界的なサプライチェーンの多様化の動きも、インドの長期的な成長を後押しすると考えられます。

◆新興国株部門 最優秀賞(インド株)

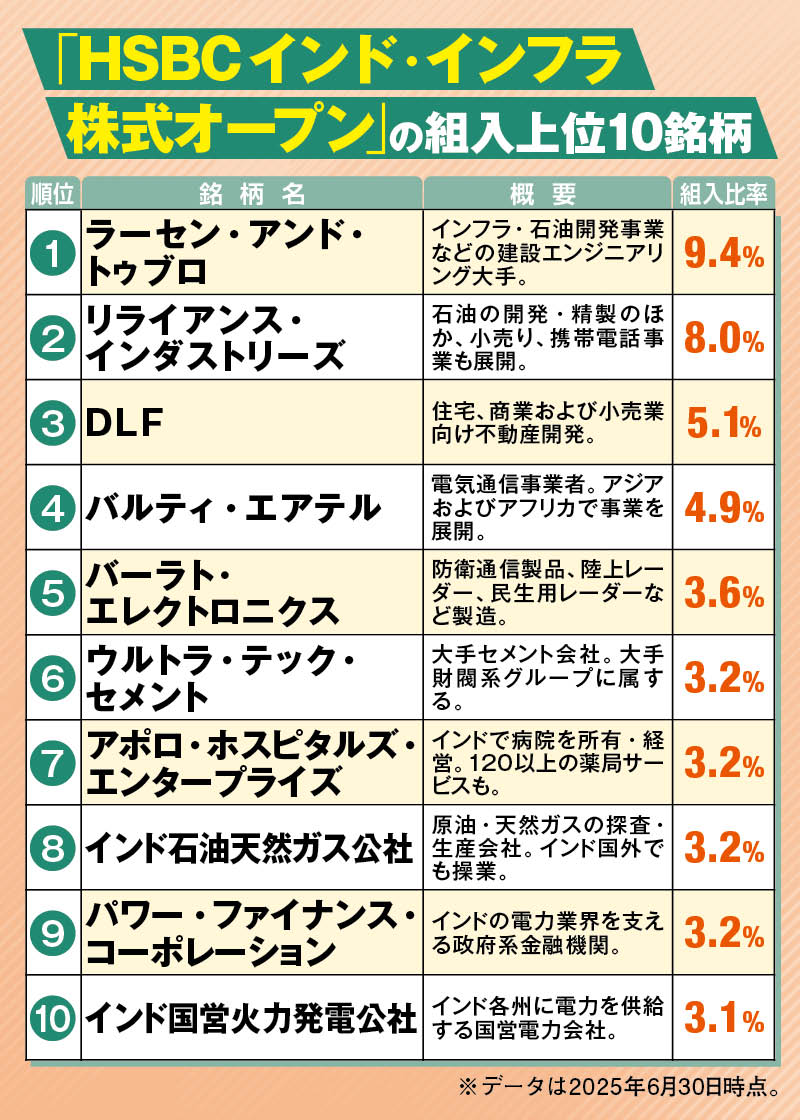

「HSBCインド・インフラ株式オープン」とは

過去5年で見ると、新興国全体に投資するよりも、インド株だけに投資するほうが良好なパフォーマンスを得られた。さらにインド株の中でも、インフラに特化した運用は優れたリターンを残している。その中でも現地に根付いた個別銘柄の発掘力が当ファンドの強みだ。インド国内におけるインフラ投資は続く見通しだが、過去のような高い拡大ペースが続くかは未知数。ただそれを加味しても、長期にわたるインドの成長ストーリーは魅力的だ。

ダイヤモンド・ザイでは1年に1回、「NISAで買える本当にイイ投資信託」を部門別にランキングし、上位のファンドを表彰している。人気や知名度ではなく、データを最重視した完全実力主義のアワードだ。「1.どれだけ上がったか(上昇率)、2.どんな時も下がらない(下がりにくさ)、3.ずっと優等生(成績の安定度)」の3つの独自基準で評価を行う。また、非常に人気があり多くのお金を集めているにもかかわらず成績が振るわない投資信託も、「もっとがんばりま賞」として発表している。

<ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2025>

[2025年]受賞投資信託30本一覧

▼日本株総合部門

▼日本中小型株部門

▼米国株部門

▼世界株部門

▼新興国株部門

▼リート部門

▼フレッシャー賞

▼もっとがんばりま賞

▼(番外編)インデックス型「最安ランキング」

▼当グランプリの「選定基準」はこちら⇒https://diamond.jp/articles/-/363017