相手の話が止まらないときは

あいづちを強めに打ち、まとめを促す

だんまりを決め込まれるのも堪えるが、逆に相手の話が止まらなくなると、場のコントロールが難しくなる。

訪問先でもうすぐ話を切り上げなければならない。上司とのミーティングを退出したい。脱線しているのでほかの話題に移りたい……。

せっかく気持ちよく話している相手の機嫌を損ねず、どう効果的に伝えればいいのか。

そのようなときは「うん」や「はい」といったあいづち、あるいは「無言のうなずき」を頻繁に入れる。

ギアチェンジの「圧は強め」だ。相手が話に入り込んでいるときに、“私を見て”とあえて自分の存在を知らしめる。

すると、相手は何となく急かされているような気持ちになる。

空気感やリズムとは不思議なものだ。それ自体は意味を持たなくても、「流れ」をつくることができる。

日本人が頻繁にうなずいたり、にこにこしながら聞いたりするのは、海外の人にとって積極的に「同意」を示したり、「何かおかしいから笑っている」といった意思表示ととらえられ、混乱させることもある。だから海外の人は、聞いているときにあいづちを打つことが少ない。これを逆利用する。

あいづちやリアクションを入れることで、話に夢中になっている状態の人の注意を引き戻す感覚だ。

実際、世界標準の会話でも、相手が話をしている最中に自分が話したくなると、あいづちを活用している。無言で何度もうなずいたり、“Yeah”(はい)“That’s right”(そうですね)と短く言葉をさしはさんだりする。

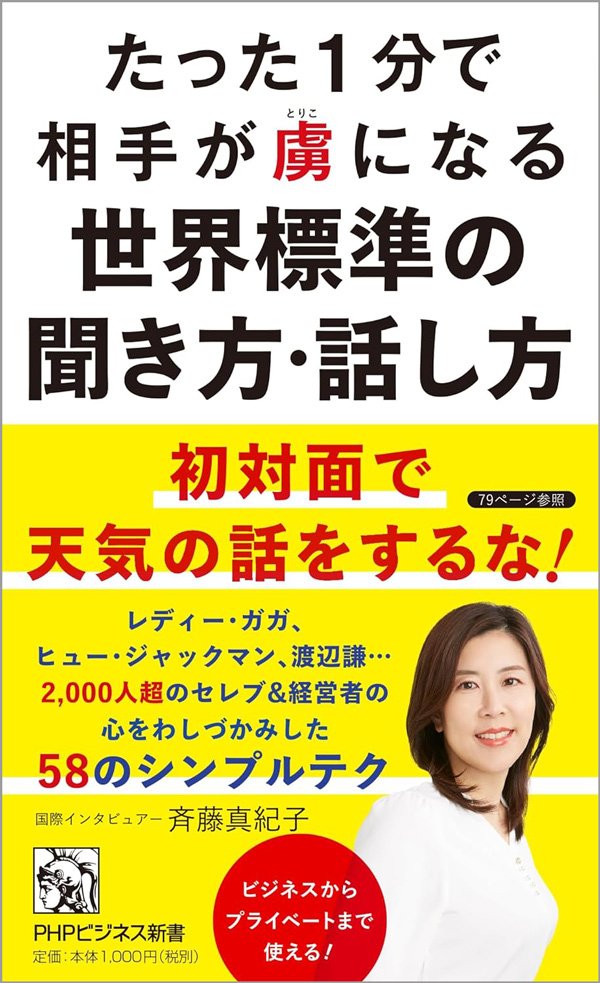

『たった1分で相手が虜になる世界標準の聞き方・話し方』(斉藤真紀子、PHP研究所)

『たった1分で相手が虜になる世界標準の聞き方・話し方』(斉藤真紀子、PHP研究所)

相手がよく話す人だと10分、15分はあっという間に過ぎる。

話が繰り返しになっていると感じたら、あいづちの代わりに「先ほどおっしゃっていた○○のことですね」「私も同じ経験があります。こういうことですよね」と合いの手を入れながら話のまとめを促したり、自分がまとめてみたりする。

すると相手も話のエンディング(終了)に向かって急ぐ感じになる。

誘導的とも取れる言動だが、時間の制約がある以上、背に腹は代えられない。どうしようもないときに繰り出す「奥の手」である。