Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

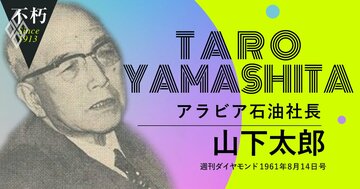

裸一貫から一代でトヨタ・松下・日立を超える高収益企業「アラビア石油」を作った破格の傑物、山下太郎――。アラビアでの石油開発計画を「無謀」と大蔵大臣から公然と批判され、状況が不利に傾く中、太郎は現地から日本の支援者に直筆の絵葉書を送り続け、情熱と誠意を伝えることで周囲の心を動かしていく。その姿は、リーダーの本気こそが人を動かす原動力であることを証明した。この連載では、山下太郎の波乱万丈の生涯を描いたノンフィクション小説『ヤマ師』の印象的なシーンを取り上げ、彼の大胆な発想と行動力の核心に迫る。

時の大蔵大臣が

「無謀な計画」と大批判

リーダーの覚悟とは、ただ威勢よく旗を振ることではありません。どんなに孤立無援の状況でも、最後まで自らの言葉と行動で周囲を動かし、前に進める力のことです。山下太郎は、その型破りな言動から周りから「ヤマ師」と呼ばれてきましたが、その覚悟と誠意で多くの人の心を動かしていきました。

アラビアで油田を掘るという太郎の挑戦は、必ずしも当時の経済界が両手を上げて応援していたわけではありませんでした。むしろ、綱渡りの状態にありました。

1957年、岸信介内閣で、大蔵大臣に就任した一万田尚登は、金融引き締めを唱え、太郎の計画を無謀だと批判しました。「アラビアで石油を掘るなんて、わけのわからない会社に株式の払込みの金を融資することはまかりならん」とまで公言し、太郎を支援しようとする金融機関や大企業を牽制したのです。一万田は、終戦からまだ完全に国力が回復していない中で、金融機関は成長産業への融資を最優先すべきだと考えていたし、何より、太郎という男を信用していなかったのです。

一方そのころ、太郎はサウジアラビアで、サウジ政府との条件交渉の真っ只中にいました。交渉は難航していましたが、そんな状況が日本国内に伝わると、計画にとって致命的な打撃になりかねません。

太郎に残された手段は、言葉と情熱だけでした。太郎が選んだのは、現地から日本の支援者に届ける葉書でした。

遊びに来ているんじゃないんだ!

ラクダの絵葉書に激怒した理由

そのような状況の中、太郎は日本国内の政界、財界、官界、そして学界に支援者を増やすべく、こまめに現地の近況を伝える葉書を出し続けた。

葉書の仕入れは、同行した若手秘書の役目である。太郎からは「できるだけ多く絵葉書を買い集めてこい」と命じられた。しかも、「外国の石油会社が石油を船積みしている写真のものを探せ」との具体的な指示付きだ。

しかし、観光地ならいざ知らず、ジッダにはそんな都合よく絵葉書を置いている店があるわけではない。小さな雑貨屋の店先に数枚置いてあるのを見つけては買い集めていくのだが、石油の船積み風景などそうそうあるものではない。困り果てた秘書は仕方なく、ラクダの絵葉書なども混ぜて約50枚を集め、太郎に差し出した。