Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

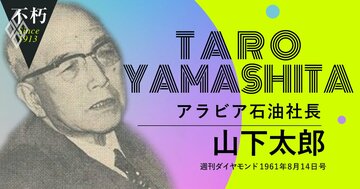

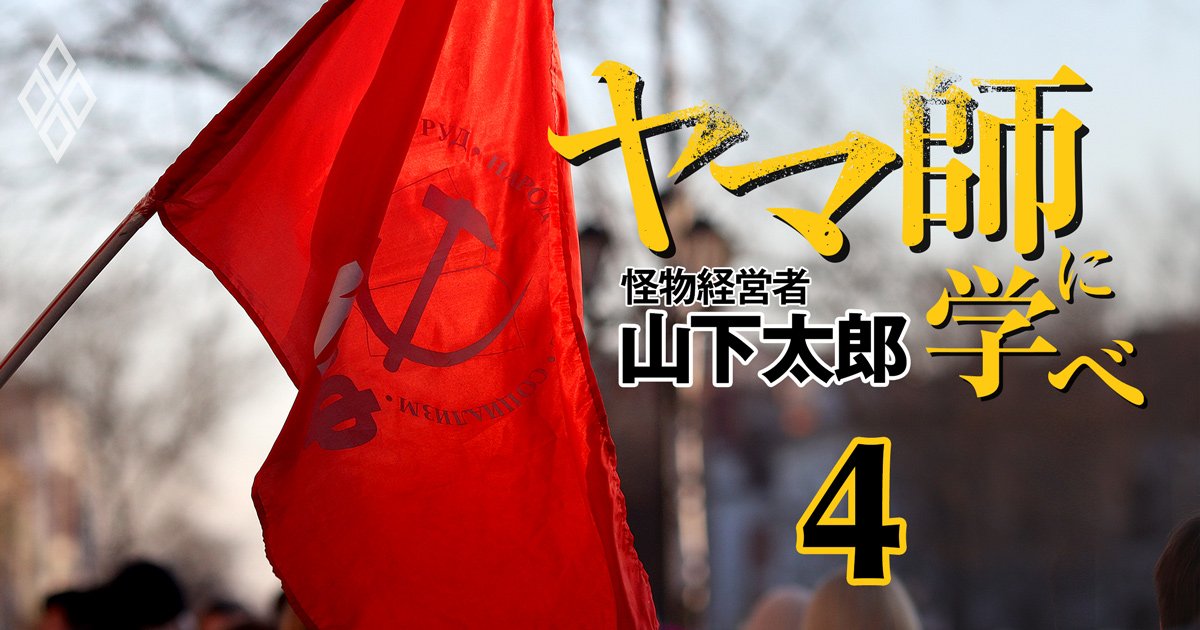

裸一貫から一代でトヨタ・松下・日立を超える高収益企業「アラビア石油」を作った破格の傑物、山下太郎──。1917年、ロシア革命の混乱下でウラジオストクに滞留する鮭缶に目をつけた太郎は、有り金をはたき大勝負に挑む。政情不安や取引無効の危機にも、太郎は人脈と機転を駆使し、難局を突破。リスクを恐れず「使いこなす」姿勢と、人を信じて託す胆力が、勝負師としての真骨頂だった。この連載では、山下太郎の波乱万丈の生涯を描いたノンフィクション小説『ヤマ師』の印象的なシーンを取り上げ、彼の大胆な発想と行動力の核心に迫る。

有り金はたいて挑んだ鮭缶輸入

トラブルを切り抜ける「覚悟」の正体

ロシア革命が進む1917年、極東ロシアのウラジオストクの港に、大量の鮭缶が溢れかえっているという情報を、山下太郎は耳にします。第一次世界大戦の真っ最中のヨーロッパに向けて、日本や米国からの日用品や軍需品はシベリア鉄道を経由して輸送されていたのですが、ロシア革命による混乱で物流が麻痺し、運べないまま港の倉庫に滞留しているというのです。

荷主は、このまま持っていても革命で政権が変われば没収される可能性があるため、この際は値段はどうでもよく、早々に処分したがっている。その噂を聞きつけた太郎は、有り金をはたき、借金までして買付を決断します。

集めた現金は100万円。当時の100万円は現在の価値で約32億円に相当します(*)。まだ1万円札はもちろん1000円札もない時代。100円札を1万枚あまりかき集めた太郎は、それを配下のブローカーに背負わせウラジオストクに送り出しました。

時は第一次世界大戦のさなか、為替も信用も不安定な混乱期。舞台は政情不安な極東ロシア。国自体の存続が危ぶまれ、取引相手がいつ政変で姿を消してもおかしくない時代背景です。

しかし、山下太郎はその「不確実性」こそが勝負の本質であると見抜いていました。