同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

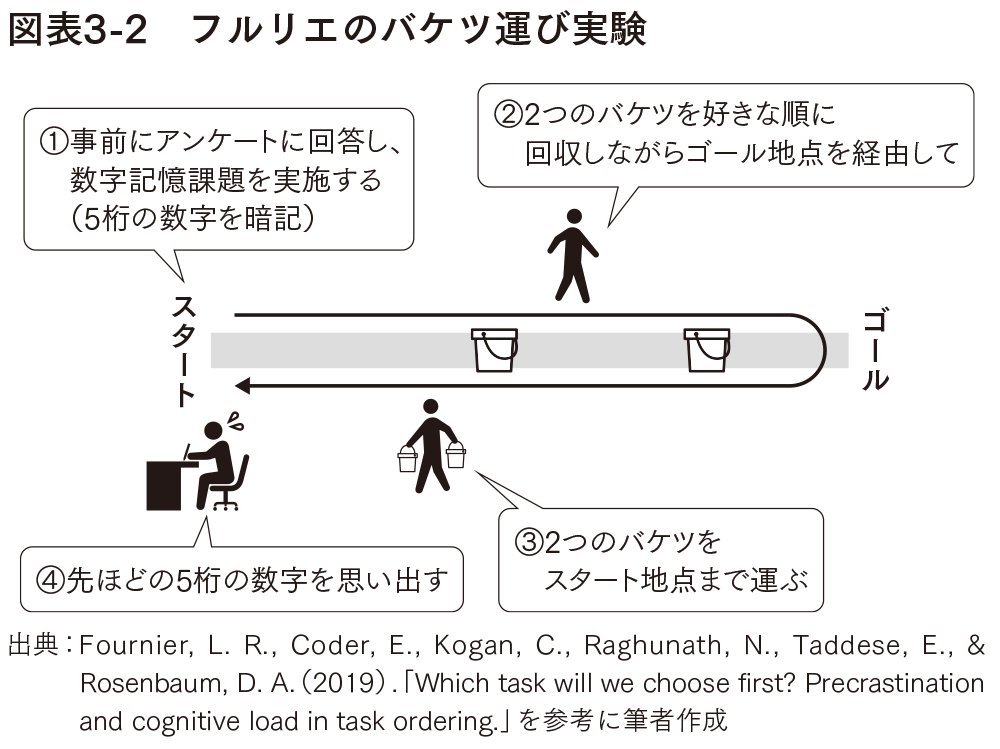

ちなみに、このワーキングメモリの容量の測り方については、さまざまな方法があります。この研究では計算課題(計算式を暗算)と単語の記銘課題(ランダムなアルファベットの文字を示された順に記銘)を交互に行い、その後に記銘した単語を順に再生できた数を計測する方法が用いられています。

実験の結果、ワーキングメモリの容量の大きい人の場合、近くのカップが満杯でないときには近くのカップを選択する傾向が強いのですが、近くのカップが満杯だと、その傾向が弱くなることが明らかになりました。やはり、ワーキングメモリの容量の大きい人は、意思決定の際、比較的負担の大きくなることは避けようと、より冷静に判断している可能性がありそうです。

すぐ動くのは賢いからではなく

「考えていない」だけだった?

一方で、ワーキングメモリの容量の小さい人は、認知的な負荷がかかっているかどうかにかかわらず、遠くのカップを選ぶ傾向がみられました。つまり、必ずしもワーキングメモリの容量の小さい人が、即座に近くのカップを選んでいるわけではなかったのです。

両者の結果をあわせて考えると、この研究から、前倒ししやすいかどうかにワーキングメモリの容量が明らかに影響しているとはいえそうにありません。むしろ、ワーキングメモリの容量の個人差よりも、どれだけカップを運ぶことを「考えていたか」の方が、前倒しのしやすさに関わっていました。

参加者に、それぞれのカップを選択した理由を尋ねてみると、前倒しをする、つまりスタート地点に近いカップを先に選択した参加者は、「そのことについてはほとんど考えていなかった」のように、タスクの状況や効率を考えることなく近いカップを選んでいました。つまり、前倒しという行動そのものが自動的に行われていたのです。