これを年換算すると、6万8000人にものぼる。監察医は東京都23区、大阪市、名古屋市、神戸市に配置されており、死因がわからず急に亡くなった人や事故などで亡くなった人の死因を明らかにするために解剖をする。

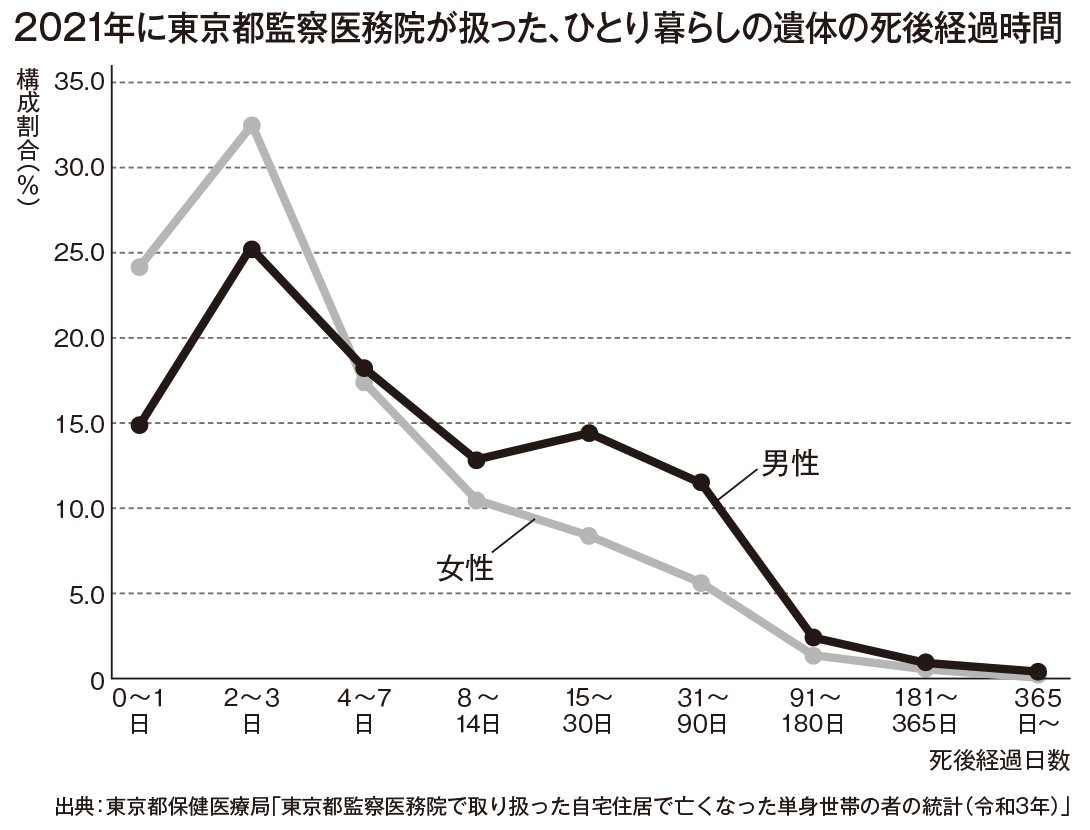

東京都監察医務院が2021年に取り扱った、自宅で亡くなったひとり暮らしの件数は8691人いたが、そのうち69.4%が65歳以上だった。

孤立死というと、発見までに相当な日数が経過しているかのように思いがちだが、死後経過日数をみると、0~1日が38.2%、2~3日が23.0%で、6割以上が数日以内に発見されていた(編集部注/単身世帯と複数世帯の合計)。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

多くの人は孤立死しても、数日以内には発見されていることにかんがみれば、孤立死の問題は、遺体が腐敗するまで発見されないことではない。むしろ、生きている間の孤立が問題なのではないだろうか。

男性高齢者の6人に1人が

2週間に一度も会話していない

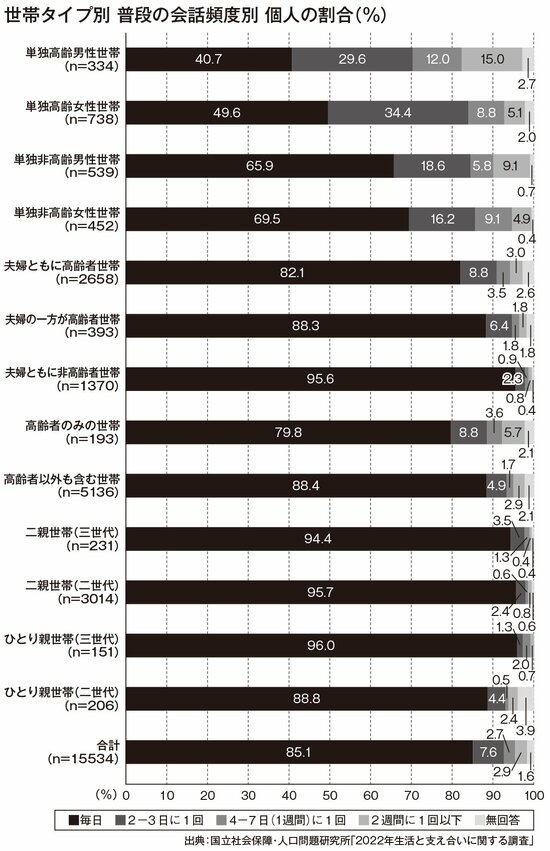

例えば、ひとり暮らし高齢者の会話頻度をみてみよう。

国立社会保障・人口問題研究所が2022年に実施した「生活と支え合いに関する調査」によれば、ひとり暮らしの男性高齢者のうち、ふだんの会話頻度が「2週間に1回以下」の人は15.0%もいた。

ひとり暮らしをしている男性高齢者の6人に1人が、2週間に一度も会話をしていないという事態は、にわかには信じがたい。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

そしてそれ以上に、「近所には、そんな人はいない」と多くの人が感じていることが問題とされるべきだ。

私は講演で、よく「心当たりに、2週間に一度も誰とも会話しないような人はいますか」とたずねるが、大都市部でも地方でも、「まわりには該当者がいる」と回答する人はまずいない。