筆者の見立てでは、軍事演習「海峡の雷――2025A」はまさしく「キューバ危機演出戦略」のシナリオに沿ったものである。

台湾周辺での演習は

いずれエスカレートする

ここで、キューバ危機について振り返ってみよう。

世界・人類はキューバ危機で、第3次世界大戦(核搭載の弾道ミサイルを応酬する世界最終戦)にエスカレートする可能性を秘めたチキンゲームを経験している。

キューバ危機とは、1962年10月から11月にかけて、ソ連がキューバに核ミサイル基地を建設していることが発覚、アメリカがカリブ海でキューバに対する海上封鎖を実施し、米ソ間の緊張が高まり、核戦争寸前までエスカレートした一連の出来事のことだ。

事件当時、米ソは大陸間弾道ミサイル(ICBM)、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)、戦略爆撃機を保有していた。米ソが全面核戦争を行えば米ソのみならず世界が壊滅的な被害を受けることになり、その成り行きに世界中に戦慄(せんりつ)が走った。

当時米大統領だったケネディもソ連共産党第一書記だったフルシチョフも、誤った判断が間違いなく核戦争を勃発させることになると認識していた。

両国首脳は水面下での交渉を重ね、フルシチョフは、「アメリカがキューバに侵攻しないことと引き替えにミサイル基地を撤去する」との提案をケネディに伝え、合意が成立して危機は回避された。

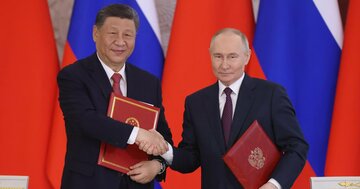

習近平は、これまで継続的にじわじわと積み重ねてきた台湾に対する軍事演習をさらにエスカレートさせ、中国海軍と空軍による台湾包囲を“常態化”させ、ついには、キューバ危機と同様に台湾を海上封鎖するプランを持っているのではないだろうか。

中国の好む国境戦略は「サラミ戦術」である。

サラミ戦術とはサラミソーセージを薄くスライスして食べていくように敵対勢力の領域を少しずつ侵食する戦術である。中国による南沙諸島における人工島建設や西沙諸島における埋め立てが好例であろう。

中国にサラミ戦術で領域を侵食されると、いつ反撃していいのか、その“きっかけ”を見つけるのが困難となる。経営理論やビジネスシーンで語られることのある「茹でガエル理論」――環境の緩慢な変化に対応することの難しさと大切さを説いたもの――に似ている。