写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

高齢になると、多くの人が罹患(りかん)する認知症。発症すると、言葉が出なくなり、大切な人の顔まで忘れてしまうことはよく知られているが、どのようなメカニズムで進行していくのかご存知だろうか。車の運転、楽器の演奏など、人間が習得してきたあらゆる能力がゆるやかに失われていくプロセスを解説する。※本稿は、伊古田俊夫『認知症とはどのような病気か 脳の構造としくみから全体像を理解する』(講談社)の一部を抜粋・編集したものです。

認知症で発生する

言語機能の障害

私たちは言葉を用いて記憶し、思考し、表現しています。認知症では、さまざまな言葉の障害が認められます。言葉の理解や話したりすることが難しくなることを「言語機能の障害」といいます。

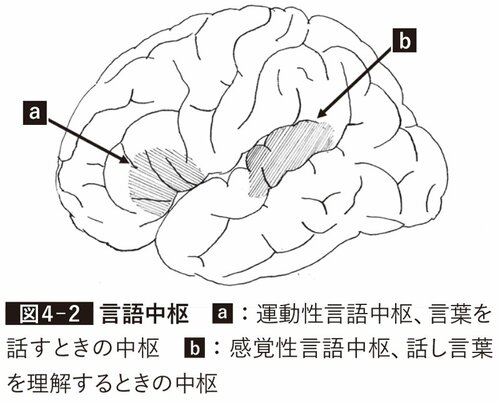

言語機能の障害には、(1)言いたい言葉をうまく発することが難しくなる場合、(2)耳で聞いたまたは目で見た言葉や文字をうまく理解できなくなる場合、の2種類があります。前者を「表出性言語障害」(または「運動性失語」)、後者を「受容性言語障害」(または「感覚性失語」)といいます(「DSM第5版」〔編集部注/米国精神医学会による精神疾患の診断分類をまとめたもの〕では、「失語」という言葉を使わずに言語障害を解説しています)。

これら言語障害には、前頭葉の言語中枢領域が関わっています(図4-2)。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示