札幌、九州に続いて喜多方に

郷土ラーメンが誕生

札幌のみそラーメンは、東京の醤油ラーメンと比べられながら、1960年代から全国を席巻した。さらにそれと張り合うように、九州の豚骨ラーメンも認知されていった。

九州ラーメンのルーツは、1937年に久留米で宮本時男が始めた「南京千両」という屋台に求められることが多い。この店名は、同年に日中全面戦争が勃発し、日本軍が中華民国の首都・南京を「占領」したことにちなんだものである。

宮本は1935年頃、広東省出身者の多い横浜の南京町で麺作りを学んだだめ、「南京千両」のラーメンは広東料理系で、スープは豚骨だが、白濁はしていなかった。

白濁豚骨スープのラーメンは、敗戦直後の1946年、福岡市で津田茂が始めた「赤のれん」という屋台がルーツとされる。津田は、兵士のときに中国の奉天で食べた「十銭そば」の味を再現したという。

札幌ラーメン、九州ラーメンに続いて全国的に知られるブランドになった郷土ラーメンは、おそらく福島県の喜多方ラーメンだが、それが広まったのはかなりあとで、1980年代のことである。喜多方のラーメンは、1925年頃に浙江省出身の潘欽星が「源來軒」を開店したのが始まりとされる。

1975年、NHKのテレビ番組「新日本紀行」が喜多方を蔵の町として紹介すると、観光客が押し寄せるようになった。1982年にはNHKスペシャル「喜多方の麺」が放送され、85年のNHKの「追跡 ラーメンの香りただよう蔵の町」は、大型バスによる喜多方ラーメンツアーが始まったことを報じていた。

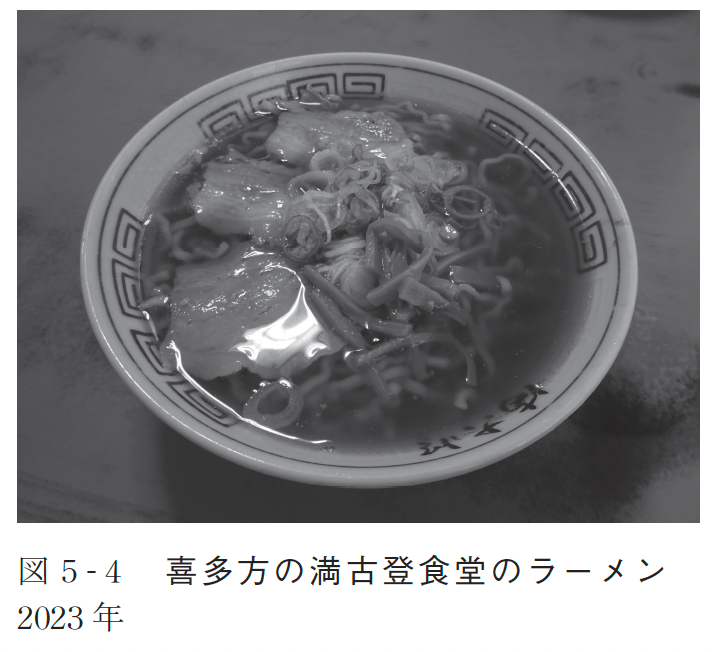

当時の喜多方で一番人気の「満古登食堂」(1947~2023年)は、畳の座敷で旨味が強い澄んだスープの醤油ラーメンを食べられる店であった。

同書より転載

同書より転載