ロシアとは異なる

長老政治の伝統

パレードの主力を担ったのは、中部戦区、すなわち首都防衛部隊である。他の戦区や海軍・空軍・ロケット軍などは代表部隊を派遣したにすぎず、全軍が忠誠を示したわけではない。

兵士たちの「主席に忠誠!」という掛け声は、実際には演出された儀式であり、全軍の自発的結束を意味しない。

習主席は就任以来、軍の粛清を繰り返し軍の掌握を試みてきたが、ロケット軍や装備部門の幹部の不祥事が続発している。派閥構造が根強く残るため、軍全体を掌握できているとは言いがたい。

パレードは軍に対する「統制確認」の意味合いが強かった。

さらに、中国共産党には「長老派」が存在する。鄧小平以来、引退した指導者や元幹部が人事や政策に影響を及ぼす長老政治の伝統が残っている。

習主席は江沢民派や胡錦濤派を排除して権力を強めてきたが、長老派を消し去れたわけではない。経済失敗や外交孤立が深まれば、「習一人に責任を集中させる」動きが党内で起こらないとも限らないのである。

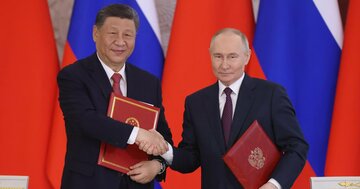

プーチン大統領が盤石でいられるのは、ロシアには中国のような「長老派」が存在しないことも大きい。習主席が終身トップを目指しても、長老派という構造的制約がある限り、その基盤は常に不安定さを抱えつづける。

習主席の弱さが

際立った軍事パレード

以上を踏まえると、2025年の抗日戦勝80周年パレードは、外交的には失敗、国内的には「習近平の焦り」の投影であったと結論づけられる。

国際社会では孤立が際立ち、国内では経済と社会基盤が揺らいでいる。

習主席はプーチン大統領のような「盤石な終身支配の権利」を持つことを夢見ている。両者が不死について語り合ったのは、その発露だったのだろう。だが、中国の政治構造、すなわち人民解放軍の掌握不安と長老派の存在が、それを阻んでいる。

今回の軍事パレードは、国際社会への力の誇示ではなく、習主席の立場の弱さを覆い隠すための政治儀式であったと言える。強さの象徴として行われたイベントが、実は弱さの証明だったと見ることも可能だ。

表向きは「抗日」でありながら実質は「反米」である軍事パレードは、外交的には失敗に終わった。西側主要国は不参加、参加国の多様性も失われた。国内的にはナショナリズムを動員する演出として一定の効果を持ったが、それは習主席の弱さの裏返しであった。

結局、ここまで微妙な関係だった北朝鮮の金正恩総書記を厚遇し、今後の支援を約束することでお茶を濁すくらいしかなかったのである。

プーチン大統領が盤石な支配を築いたのとは対照的に、習主席は人民解放軍と長老派という二重の制約に縛られている。今回の軍事パレードは、習主席が「強さ」を国内と世界に見せつける場であったが、かえって「弱さ」が際立つものになってしまったのである。

(評論家、翻訳家、千代田区議会議員 白川 司)