1987年刊行の日本出版販売『郊外型書店の実態 新版』によれば、郊外型書店の時間別売上高では「17時~閉店まで」が全体の52%を占める。郊外型複合書店と24時間営業のコンビニ対策から、この時期、町の書店も営業時間を延ばしていった。

「書店経営」1987年1月号は、今では市街地でも深夜2時まで開く書店もあると記している。町の本屋が夜7時か8時に店じまいしていた時代には、仕事帰りや塾の帰りに、あるいは友だちや恋人と「夜遅い時間にふらっと本屋に行く」ことはほとんどありえなかった。だが1980年代後半以降には珍しくない消費行動になる。

商店街にある町の本屋と

郊外型書店の間にあった深い溝

しかし商店街にある町の本屋と郊外型書店の目線、意識にはズレが大きかった。

日書連は運賃や正味(編集部注/商品を卸す側から見たマージンの比率)、本の定価をめぐって取次や出版社と闘争してきたが、郊外型書店の新興オーナーは雑誌やコミックを客寄せに使い、ビデオ・CDレンタルや中古ゲーム販売などで稼いだ。出版物が儲からなくても、取次のパターン配本がひどくてもベストセラーが入荷しなくても、致命的な問題ではなかった。既存の町の本屋は、中心市街地のさびれを加速させる郊外の発展と複合店の躍進を快く思わなかった。町の本屋と郊外型書店が「本屋同士」共同歩調を取るムードは高まらなかったのだ。

もっとも、1979年に公取が日書連に「出版社、取次、書店の事業者団体間での団体交渉は独禁法違反」と示して以降、新興書店が具体的な交渉力を持たない日書連に加盟するメリットをみいだすことはむずかしかっただろう。

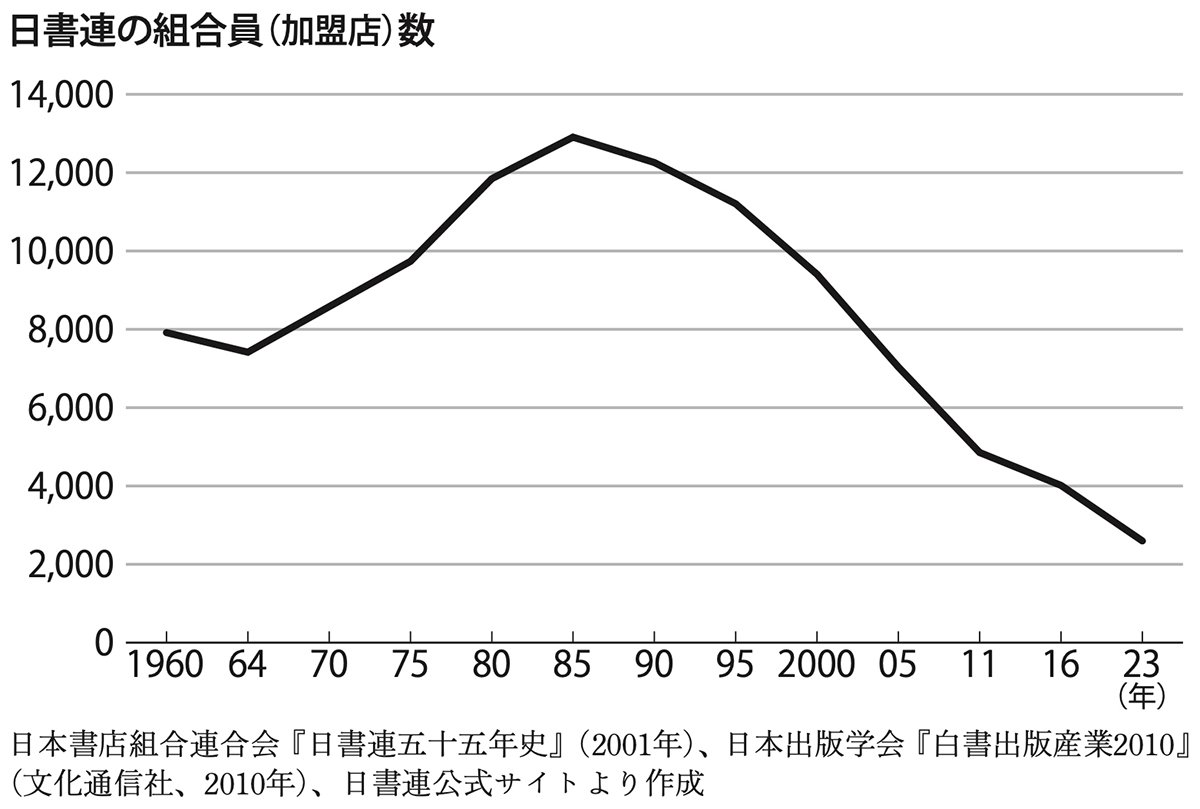

『日書連五十五年史』や日本出版学会『白書出版産業2010』(文化通信社、2010年)、日書連公式サイトを元に日書連の組合員(加盟店)数の推移を描くと、1980年代中盤をピークに減少が始まっている。日書連は組合未加入書店を「アウトサイダー書店」と呼んだが、1982年時点で推定7000~8000店(日書連四十年史編集委員会編『日書連四十年史』日本書店組合連合会、1986年)。当時、日書連加盟店は約1万2000。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示