業界団体の未加入者を「アウト」「アウトサイダー」と呼ぶのは書店業界に限ったことではないが、全国約2万の書店の4割をアウト呼ばわりは傲慢に思える。

中小企業庁「商店街実態調査」で自らを「停滞および衰退している」とする商店街の比率は1970年度60.5%、1975年度67.8%、1980年度87.1%、1985年度89.9%(『大店法が消える日』)。全国で商店街や駅前一等地が空洞化して郊外へ人が流れ、市街地でも24時間営業のコンビニに書店経営の軸である雑誌の売上を奪われ、町の本屋は消えていく。

郊外型書店の魅力は

町の本屋にはない刺激だった

利用者目線に立つと、複合型書店などが台頭してきた時点では、少なくない地方在住民にとって郊外は「進んだ街」に映っていた。これは1980年代初頭に東北地方の人口5万人の市のはずれで生まれた私自身の実感も含めて言うのだが、多くの人が郊外との対比の対象としたのは大都市ではない。自分たちが生まれ育ってきた農村や商店街、市街地と比べていた。

言い換えれば、これ以上発展するイメージが持てない田舎だ。しかしそこから少し離れたロードサイドにはビデオやCDのレンタルもできる複合型書店のような文化的な施設ができ、全国的に有名なファミレスやファストフード店もできていく「発展する場所」という感覚があった。生活や文化が「良くなっていく場所」という幻想が多少なりとも持てた。

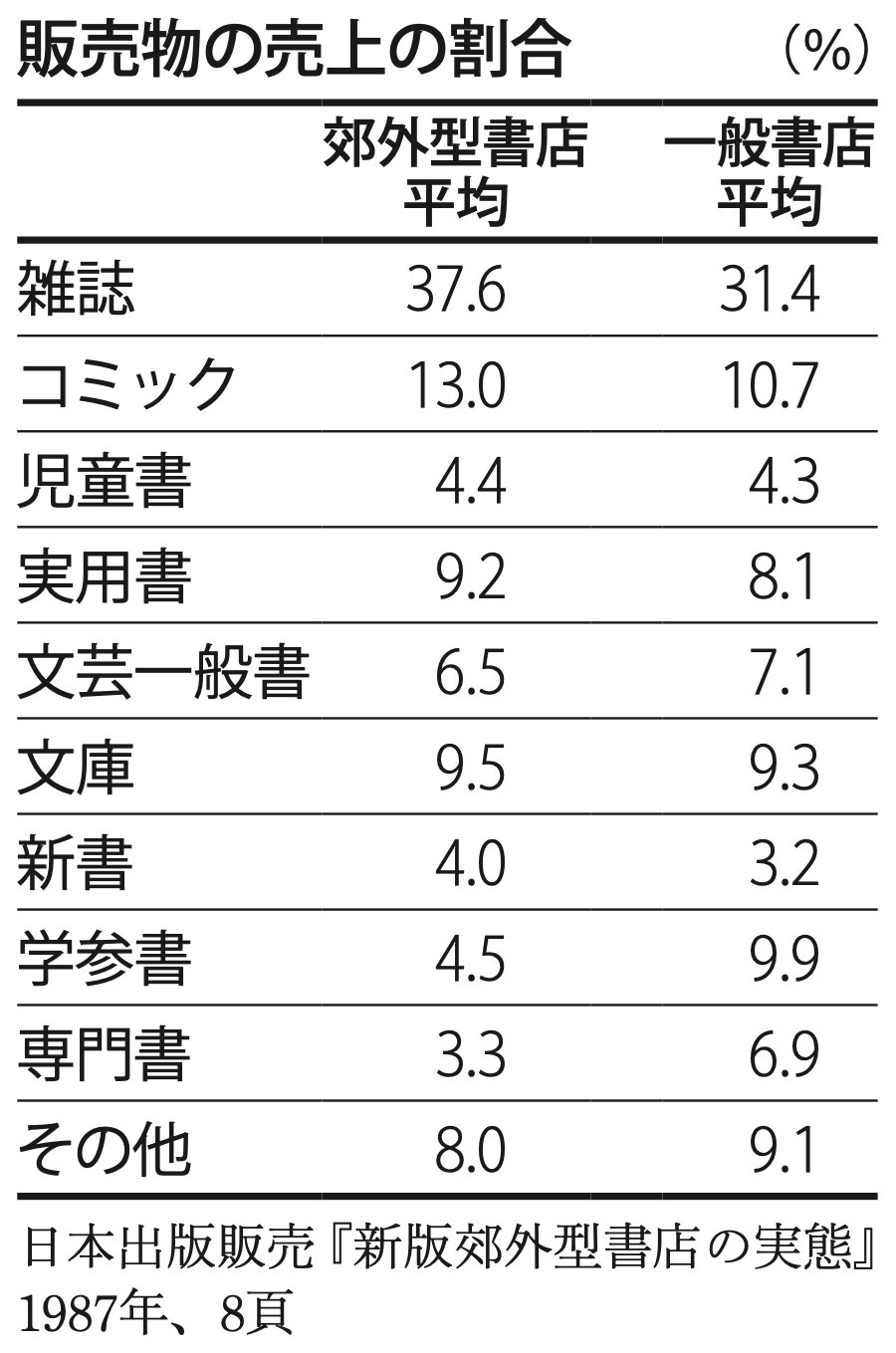

むろん本読みの感覚では、都道府県庁所在地クラスの都市部にある老舗書店や東京都内の有名大型書店と比べれば、大半の郊外型書店は雑誌とコミック、文庫本を中心とした「金太郎飴書店」だった。小田光雄は郊外で購買される出版物は「読み捨てられる宿命を負ったゴミ」と形容した(『〈郊外〉の誕生と死』青弓社、1997年)。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示