今後20年の「ロードマップ」で

注目すべきポイント

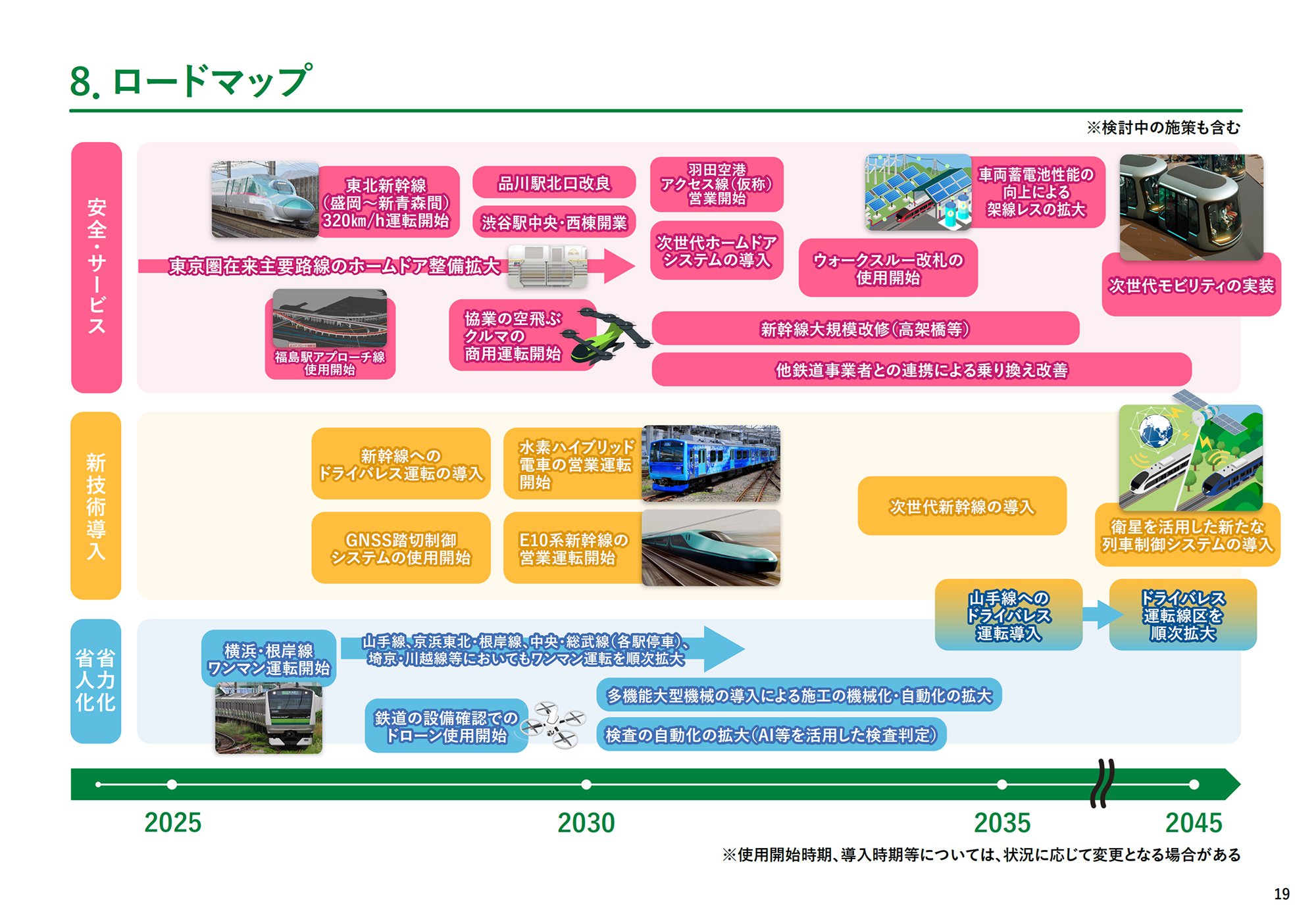

以上をふまえ、パンフレットの最後には2025年から2045年までの「ロードマップ」が掲載されている。

「PRIDE&INTEGRITY」パンフレットより 拡大画像表示

「PRIDE&INTEGRITY」パンフレットより 拡大画像表示

2030年までのメニューを見ると、第一の項目が「東北新幹線 盛岡~新青森間時速320キロ運転開始」だ。整備新幹線として建設された同区間は最高速度時速260キロだが、防音壁など騒音対策を追加することでスピードアップが認められた。2020年に着手し、概ね7年程度で完了するとしていた。

次の「福島駅アプローチ線使用開始」は、福島駅での上り「つばさ」の平面交差を解消し、輸送の安定性を向上させるために、東北新幹線と奥羽本線(山形新幹線)を接続する線路を増設する取り組みだ。2020年に着手し、2026年度末に使用開始とアナウンスされている。

ロードマップが厳密に時系列で記載されているとは限らないが、素直に読めば「時速320キロ化」は2026年度末以前に実現するのかもしれない。なお、速度向上により同区間の所要時間は5分程度短縮される。

2030年以降で気になる項目は「次世代ホームドアシステムの導入」だ。JR東日本は2031年度末までに「東京圏在来線主要路線の線区単位の330駅758番線」のホームドア整備を掲げており、2030年代は近郊区間へ拡大するフェーズに入る。また、2010年代に整備を開始した山手線など初期に導入した駅は更新時期を迎える。

システムの具体像について現時点で示せるものはないというが、効率的かつ低コストのシステムを構築し、導入や更新を促進するイメージという。

また「他鉄道事業者との連携による乗り換え改善」が、2030年頃から2040年代まで長期にわたり記載があることも気になる。2028年度をめどに西武池袋線と武蔵野線で一部列車の直通運転を検討中だが、このようなサービスの拡大について、さまざまな可能性を検討しているのだろう。

2035年をまたぐ形で記載されているのが「次世代新幹線の導入」だ。東北新幹線では2030年度に次期車両「E10系」の営業運転を開始する予定だが、「次世代新幹線」はかねて研究開発中の時速360キロ運転対応車両と考えられる。

時速360キロ運転は北海道新幹線の札幌延伸を前提としたものであり、東北新幹線内完結列車がE10系、札幌直通列車は次世代車両として使い分けることになりそうだ。ただ、肝心の札幌延伸は2030年度から大幅に遅れる見込みだ。今後の工事の進捗で計画が前後する可能性もある。

本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。

本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。

もうひとつ「モビリティ戦略」で明かされた新情報は、2040年代のドライバレス運転線区の拡大だ。運転席に乗務員を置かない自動運転をドライバレス運転という。山手線では導入に向けて唯一の踏切を除去中だが、同社線を見渡せば武蔵野線や常磐線各駅停車のように踏切のない路線は他にもある。山手線で技術が確立すれば、こうした路線への拡大は案外すんなりと進むかもしれない。

同社が目指す合理化、省力化は経営環境に対する「解」として決して間違っているとは思わないが、問題は人が、組織が、理想通りに進むかである。相次ぐトラブルは移行期において、そうした変化に対する準備が十分ではなかったことの現れだ。

こうしている間にも状況の変化は加速している。メニューを具体化させるだけでなく、社内で「モビリティ戦略」の理念がしっかりと共有され、組織に根付くように取り組んでほしい。