事実を固める段階で、記者は原則的に99%真実であるという確証を得ておかなくてはならない。その上で当て取材を行う、ということになる。疑惑当事者の反証で揺らぐような取材ではいけない、という言い方もできるだろう。

身近な例で言うと、不倫した夫が妻に問い詰められてとっさにウソをつくという話はよくあるケースだろう。つまり記者は相手の言い分を聞くというスタンスは必要であるものの、人間が自ら赤裸々に罪を告白するということは極めてまれである、とも考えるのだ。

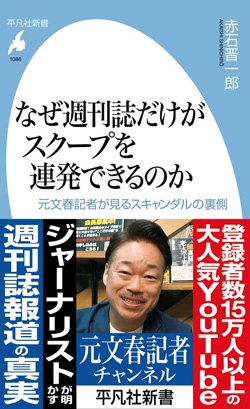

『なぜ週刊誌だけがスクープを連発できるのか―元文春記者が見るスキャンダルの裏側』(赤石晋一郎、平凡社)

『なぜ週刊誌だけがスクープを連発できるのか―元文春記者が見るスキャンダルの裏側』(赤石晋一郎、平凡社)

記事発表から数週間後に訴訟が提起された。

「通常、訴状には何が事実で、何が虚偽なのかを書くものですが、この訴状にはそれが一切書かれていない。女性たちと性的関係に至ったのかどうかも説明しておらず、強い違和感を覚えます」

松本人志サイドの訴状を見た弘中惇一郎弁護士は、週刊文春の取材でこうコメントを残している。弘中は週刊誌の天敵と言われ、名誉毀損裁判の第一人者だ。そんな専門家から見ても、松本側の主張には不明瞭な点が多いという指摘である。

結局、時間の猶予があったところで、返ってくる「答え」はそう変わらないということを訴状も示しているのである。スキャンダルに対して週刊誌が電撃作戦を用いてナマの反応を見ようという手法がベストとされる理由もここにある。