文春記者がそのあぶなっかしい伝言ゲームにそのまま乗らなかったということは、危機察知能力が働いたとも言える。

1月27日のフジテレビ10時間会見では437人もの記者が出席し質問を重ねたが、トラブルに関して新事実はほとんど出てこなかった。その1点だけを見ても、いかに困難なテーマであったのかということが理解できるのではないだろうか。

事実とは日々明らかになっていくものである。極端な例で言えば、殺人事件が起きて、当初メディア報道では「目撃者情報だと犯人は40代男」と報道されていたものが、逮捕されたら「20代女性」だったなんてことは往々にしてある。週刊誌記者は歴史家ではない。

締切という時間の制限のあるなかで、「今わかっていること」を届ける仕事だ。100%の努力で真実に近づこうとするが、必ずしも100%の真実を記事として届けられるわけではない。

90~95%が真実だったのなら許してほしい、というのは週刊誌記者だけではなく、報道記者全員の偽らざる本音のはずだ。

中居が引退して、フジテレビトップのクビが飛ぶ。週刊文春というメディアの影響力が大きかったからこそ、訂正のハレーションも大きかった。しかし、闇に葬り去られようとした事実に光を当てたという部分は、より評価されてもよい。

わざわざ訂正したせいで

「誤報」のイメージが拡散

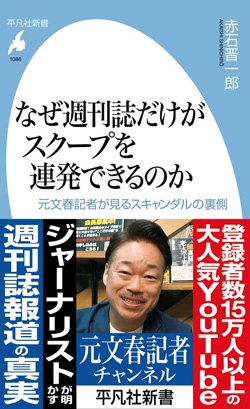

『なぜ週刊誌だけがスクープを連発できるのか―元文春記者が見るスキャンダルの裏側』(赤石晋一郎、平凡社)

『なぜ週刊誌だけがスクープを連発できるのか―元文春記者が見るスキャンダルの裏側』(赤石晋一郎、平凡社)

一方で、訂正するタイミングが遅いのではないかという部分は批判されても仕方がないだろう。

1月8日発売号の第2弾記事では新事実が判明し記事化された。

しかし、第1弾記事と第2弾記事を比較して読んだ人にしかその違いがわからなかったかもしれない。文春報道のインパクトや2次情報の拡散度と、実際に週刊文春の記事を読んでいる実数にギャップがあることも問題を複雑にした一因であろう。

20万人前後の週刊文春の読者の理解と、数千万人はいるであろう文春記事のごく一部を引用した無料記事やSNSで報道を知った層では、記事の理解度はかなり違う。

訂正を聞いて「え?あの記事ウソだったの?」ととらえた人も少なくなかったはずだ。影響力と読者数のギャップが、訂正という局面となり紛糾した事例とも言える。