スマホやゲーム、タブレット、パソコンなどのデバイス・コントロールができないと、生活リズムは整いません。

「夜、子どもが隠れてスマホを見ているため、注意をするのですが、逆ギレされるんです」という相談はとても多いです。

しかし、中学生までは子どもとケンカしてでも、ここはコントロール下に置きたいところです。保護者の覚悟が試される問題とも言えるでしょう。

「約束が守れないようなら、スマホを解約する」くらい強めに言ってもいいでしょう。

保護者が子どものデバイス・コントロールをできないと、家庭内暴力へ発展していくおそれもあります。

まず、「スマホやゲーム、パソコンの使用は○時まで」と、学習と関連付けて保護者と子どもで話し合い、ルールを作りましょう。

そして、その時間以降は、子ども部屋ではなく、居間などの決まった場所にデバイスを置くことを決めます。

このルールでは、子どもだけではなく、家族みんなが同じルールに従うことが大事です。

例えば、午後10時以降は、大人も子どももデバイスを見ることを終え、居間の決まった場所に置くといった具合です。

「夜更かしをする子ども」

に効き目のある4つの習慣

また、夜更かしをする子どもには、以下のような4つの習慣を付けましょう。

(2)寝る1時間前からスマホやタブレットの画面を見ない

(3)毎晩、お風呂に入る

(4)朝、子どものテーマソングを流す

(1)起床時に朝陽を浴びると、体内時計がリセットされます。

睡眠に関わるホルモン(セロトニン)の分泌が促され、夜のスムーズな睡眠がもたらされます。

カーテンを開け、朝陽を浴びるだけでも構いません。可能ならば、朝起きたら子どもと一緒に外に出て、50メートルくらい歩くとさらにいいでしょう。

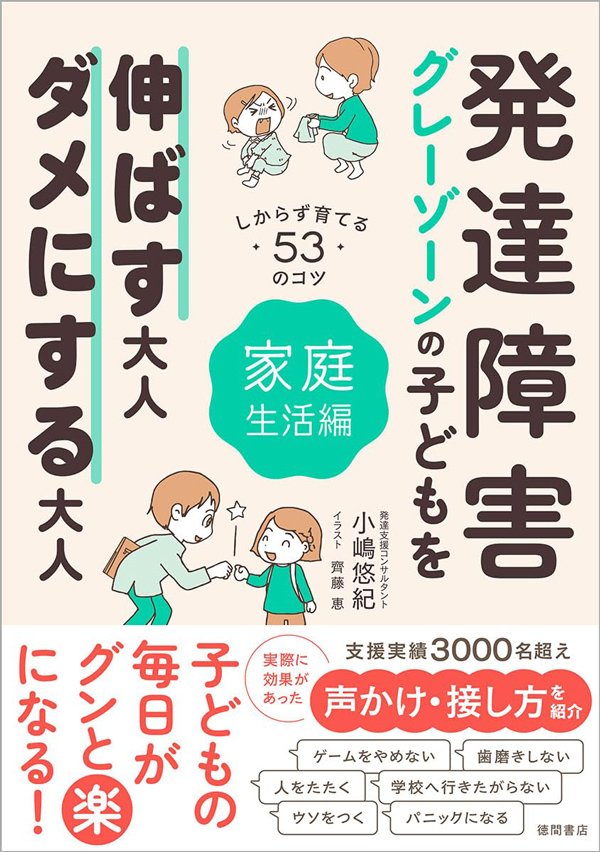

『発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 家庭生活編』(小嶋悠紀 徳間書店)

『発達障害・グレーゾーンの子どもを伸ばす大人、ダメにする大人 家庭生活編』(小嶋悠紀 徳間書店)

(2)スマホやゲーム、パソコンの画面からは、ブルーライトと呼ばれる強い光が放たれています。

寝る直前までこのブルーライトを浴びていると、脳が覚醒し、寝付きにくくなります。

(3)入浴は、安眠をもたらす効果があるとされています。

入浴によって上昇した深部体温が下がっていくときに、自然な眠気がもたらされるからです。

(4)子どもの好きな曲を、朝のテーマソングにして流しましょう。

「この曲が終わる前に顔を洗おう」など、テーマソングを活用して、子どもの次の行動を促します。

元気な曲調に後押しされ、朝の準備がスムーズにできる子も多いです。

同書より転載

同書より転載