Photo by Toshimasa Ota

Photo by Toshimasa Ota

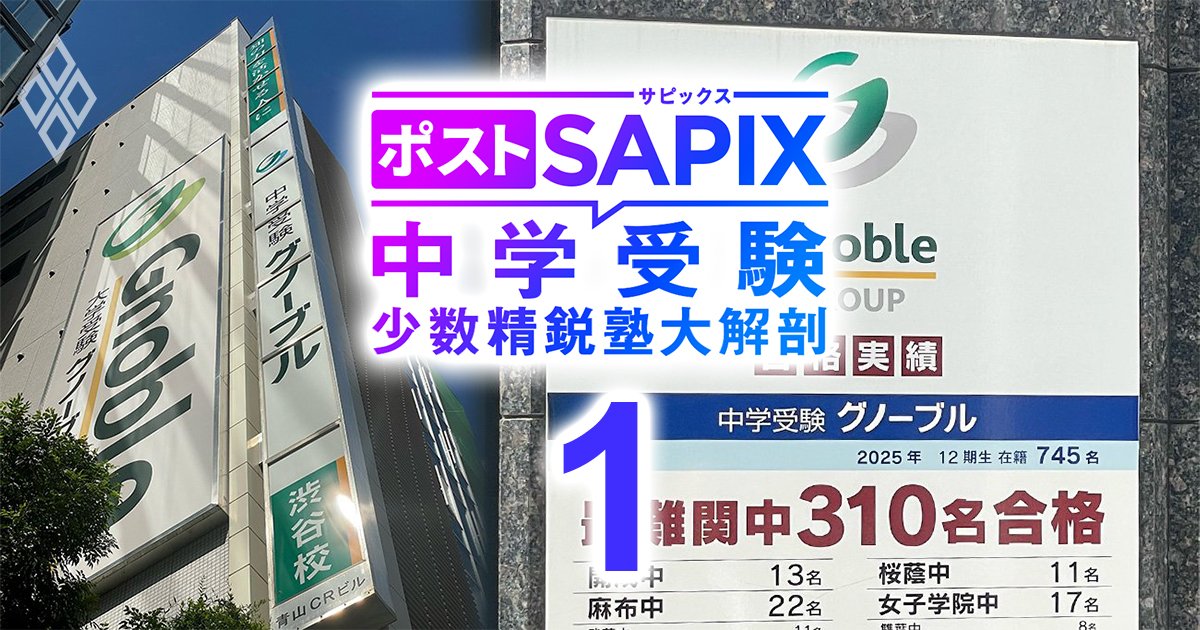

小学生たちの熾烈な椅子取り競争である中学受験。志望校合格を目指す親子の最初にして最大の難問が塾選びだ。首都圏における“鉄板”の選択肢といえば、SAPIX(サピックス)だろう。ところが、2025年入試で男子御三家(開成・麻布・武蔵)と女子御三家(桜蔭・女子学院・雙葉)の合格者数を大きく減らした。人気が故の「大衆化」によって、近年は絶対王者の凋落がささやかれ始めている。それを横目に存在感を増しているのが、1年当たりの合格者の延べ人数が数百~2000人程度と比較的少人数で、難関校志向を売りとする「少数精鋭型」と呼ばれる中学受験塾だ。彼らはどのような理念の下、中学受験に臨んでいるのか?はたまた、SAPIX・早稲田アカデミー・四谷大塚・日能研という四大中学受験塾の牙城をいかに切り崩そうとしているのか?知られざる少数精鋭塾の神髄を各塾のキーパーソンへの忖度なしのインタビューで明らかにする連載『ポストSAPIX 中学受験の少数精鋭塾大解剖』#1では、ポストSAPIXの最右翼候補「中学受験グノーブル」に切り込む。(教育ジャーナリスト おおたとしまさ)

現在の中学受験は不動産市況と同じ

選抜のための入試の難化が止まらない

おおたとしまさ 初めにお伝えすると、この連載は塾ガイドという趣旨ではありません。個別の塾を知ってもらうというよりは、各塾の先生たちがどういうスタンスでいまの中学受験と向き合っているのかという、理念的・思想的な部分に軸足を置いた企画にしたいと思っています。

盛田一樹・中学受験グノーブル教務本部業務企画部長 私がお金を出してつくったわけではないので、そこは経営者に聞いてもらわないと……。

おおた いいんです。現場の先生方がどういうスタンスなのかを知りたいんです。ではまず、データ的な部分から伺っていきます。グノーブルが中学受験に参入された年は?

盛田 中学受験グノーブルとしては、2013年7月に算数1科塾としてスタートして、翌14年2月から4科目を指導する塾になりました。私自身は14年から関わっています。

おおた もともと大学受験塾としてスタートしたグノーブルが、どういう経緯で中学受験に参入していったのでしょうか。

盛田 ……そのあたりは創立者に聞かないと。私は「やるぞ」と言われたから「やります」というだけで。

おおた もともとSAPIXを代々木ゼミナール(代ゼミ)に売却したんだけども、その先生たちが結局また中学受験塾を始めたっていうところがグノーブル誕生のストーリーかと思うんですけども。売っといて競合をつくった、みたいな話じゃないですか。思うところがあったのかなと。

盛田 そこは当事者じゃないと分からないですよね。

ポストSAPIXの最右翼の呼び声が高いグノーブル Photo by T.O.

ポストSAPIXの最右翼の呼び声が高いグノーブル Photo by T.O.

おおた 分かりました。では、現在の生徒数はどれくらいですか。

盛田 いまの6年生が800~900人弱です。4~5年生は1学年1000人ぐらいです。

おおた 生徒数は増加傾向にある。合格実績のカウントはどのようなルールで?

盛田 入室金を払った人です。

おおた 入室金を払って、最後まで在籍しているということですね。

盛田 そうです。ただ、1月とかに本命に受かって途中でもうやめちゃうっていうパターンの方は入れています。

おおた じゃあ、夏休みでやめちゃったとかっていうのは入れていないですね。誠実ですよね。先生は14年からこちらにいらっしゃって、この10年の中学受験の状況をどんなふうにご覧になっていますか。今後どう変わっていくと予測されているか、あるいはこう変わっていってほしいという希望は?

盛田 ざっくりと「どのように」というご質問が非常に難しくて、あえて全体で言うと、僕は不動産と同じじゃないかと思ってて。

おおた 不動産?

盛田 多少人口が減っても都心部の物件(価格)は下がらないだろうという予測が一般的ですよね。受験でも、誰もが行きたいと思うような学校の難しさとか、そこへ向けての受験熱みたいなことはそんなに下がらないと思うんですけど、そうじゃないところはひょっとすると緩和傾向になるかもしれない。

おおた 東京の小学生の数もさすがにだいぶ減るといまのところは予測されています。ただ、最難関を狙う層にとってはまだまだ子どもへの負荷が増えるっていう可能性はありますよね。この10年間で、6年生がこなしている勉強の量の変化は、先生からご覧になってどうですか。

盛田 質的な意味では当然難しくなっていると思うんですね。われわれが悪いと言えば悪いんですけど。塾が対策すると、みんなが点数を取れて差がつかないから、その上位層で差がつく問題を学校が考える。すると塾がさらにそれを対策して、問題がどんどん難しくなる仕組みがある。どこかで子どもがこなせることの限界が来るんじゃないかと、たぶん10年前、20年前も言われていたと思うんです。

たとえば同じテキストをやらせたときの出来具合は、最近のほうが確実に上がっているんですよ。いまは知識のないことをその場で考えさせるために、聞いたことがない題材を出して、リード文なり何なりを付けて、そこから読み取る力を試すという方法に問題が変化しています。うわべの言葉としては、思考力や記述力を重視しているとかいうんですけど、「小学生にこれを聞く?」みたいな記述問題が、社会や国語で出されたりします。

おおた 付け焼き刃では対策のしづらい、いわゆる地頭的な部分を見ようという意図もあるのかなと思うんですけど、これも塾で対策できてしまう?

盛田 しょせん、慣れの問題です。

おおた 新しい形の問題が出てきたとなると、それに対する対策を教材に上乗せする。

盛田 もちろん選別はして。

おおた その分どこかを削ろうということには……。

盛田 なかなかならないですよね。やっぱり負荷が上がります。それが、学年が低い方に下りていくパターンがあり得るので、そうなると4~5年生のカリキュラムも昔に比べると難しくなる。「4年でここまでやるの?」みたいなことになってしまう。

おおた その点、プリント教材だとアップデートしやすいわけですよね。先生の担当の算数において、6年生がこなさなきゃいけない量を10年前と比べたら感覚的には何パーセントくらい増えているんですか。