誰かの役に立っている感覚を思い出す

メンバーがやる気をなくし、ただ仕事をこなすだけになってしまうのはなぜでしょうか。その原因のひとつは、メンバーがその仕事の意味や意義を感じていないことです。

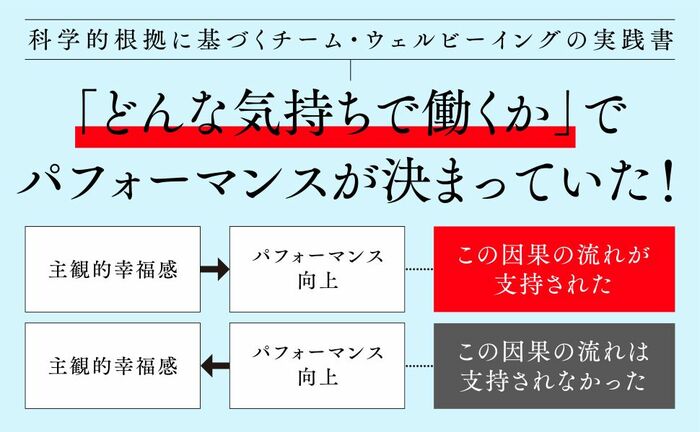

自分の仕事が重要かつ意味があるもので、誰かの役に立っていると思えたら、人はやる気を取り戻します。自然にワーク・エンゲージメントが高まります。やる気が高まれば仕事のパフォーマンスも上がります。

メンバーが仕事の意味、意義に気づいていないのは、もったいないことなのです。

山岡さんにすすめるアクションは、自分の仕事が誰かの役に立っているという、仕事の意味をメンバーたちに気づいてもらうことです。

では、どうすればメンバーたちに仕事の意味を気づかせることができるのでしょうか。

仕事の意味に気づいてもらう3つのステップ

ステップ1 その仕事が誰かの役に立った、具体的なエピソードを2つから4つ集めます。

その仕事は誰の役に立っているでしょうか。役に立っている相手数人にインタビューをしましょう。コールセンターであれば、顧客にインタビューできるといいでしょう。

もちろん、顧客でなくともその仕事が誰かの役に立っていることを語れる人であれば、社内外の誰にインタビューしてもかまいません。

インタビューが難しい場合は、メールなどで相手からテキストのメッセージをもらうやり方もあります。可能な範囲で具体的なエピソードを集めましょう。

ステップ2 集めたエピソードを文章化して、A4用紙1~2枚程度にまとめます。

ポイントは、相手から聞いたことを脚色せずに文章にすることです。「こういう具合に役に立った」という生の声や、役に立った実際のエピソードを入れるとよいでしょう。

リーダーの解釈を入れてしまうと、リーダーの思惑が透けてしまい、効果が減ってしまいます。

ステップ3 スタッフを集めたミーティングでインタビューの内容を読んでもらい、感想をお互いにシェアするための時間を設けます。

文章を読んでもらうのに10分もあれば十分です。その後、15分程度意見交換をします。したがってミーティングの時間は30分もあれば十分でしょう。

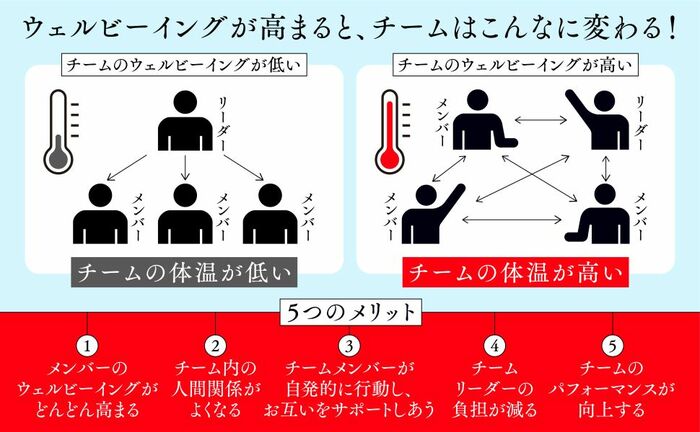

チームメンバー同士で思いをシェアする時間を取り、相互理解を深めつつチーム全体で仕事の意味を共有することが大切です。こうすることでチームの一体感も生まれ、ウェルビーイングを高めることができます。

感謝の声に触れるだけで、生産性が2.4倍になった

実践例を見てみましょう[1]。

ある大学のスタッフは、卒業生に電話をかけて寄付金をお願いする仕事に携わっていました。コールセンターの仕事です。

毎日、電話を次から次へとかけるものの、つながらなかったり、断られたりするケースがほとんど。こうした状況下でモチベーションを維持するのは難しいものです。

この寄付金はこれから入学する学生の奨学金として使われ、経済的に苦しい立場にある大学生の助けになっていました。ところが、そのことをスタッフはほぼ知らされていませんでした。これはとてももったいないことです。

そこで、奨学金を利用した卒業生2人に、寄付金がいかに役に立ったかを書いてもらいました。そこには、奨学金のおかげで学業に打ち込め、エンジニアリングや脳科学をしっかり勉強できたことなど、感謝の気持ちが書かれていました。

その体験談を数名のスタッフに読んでもらい、感想や気づいたことなどを、スタッフ同士で意見交換してもらいました。行ったのはこれだけ。所要時間は読むのに5分、意見交換に5分でした。

1カ月後、驚くべきことに、仕事の意味を感じてもらったスタッフが集めた資金は、以前の2.4倍に増えたのです。一方で、卒業生2人の体験談を読まなかったスタッフたちは、当然ながらほぼ変化がありませんでした。

仕事の意味や重要性を認識することが、いかに仕事のモチベーションとパフォーマンスに影響を与えるかを、この事例は物語っています。

自分の仕事の重要性に気づけば、仕事にのめり込める

あるプールの監視員の事例も参考になります[2]。

プールの監視員は、具合が悪くなったり溺れたりした人を救助する大変意味のある仕事ですが、仕事の大半は、泳いでいる人たちを監視し、みんながルールをしっかり守るように注意喚起することです。海水浴場の監視員ほどには、溺れた人を助けることもありません。したがって、モチベーションの維持がけっこう難しいといわれています。

そこで、溺れている人を監視員が助けたエピソードを4つ集めました。そして監視員に読んでもらったのです。

監視員は4つのエピソードを読むことで、自分の仕事の重要性にあらためて気づくわけです。

1カ月後、上司や周りの人の印象によれば、4つのエピソードを読んだ監視員はより熱心に仕事に取り組むようになり、より積極的に顧客をサポートし、助けていました。

そして監視員自身も、自分の仕事がみんなに役立ち、価値あるものだと認識していました。

以上の2つの事例から、仕事の意味に気づいてもらうことが、仕事に前向きに取り組み、ワーク・エンゲージメントを高めるうえで重要であることがわかります。

「誰かのエピソード」でもうまくいく

このアクションが使いやすい点は、メンバー自身のエピソードでなくても役に立つということです。同じ職種であれば、誰かが誰かの「役に立った」というエピソードでもよいのです。

ですから、エピソードを集めることもさほど難しくありません。顧客からの生の声があればベストですが、過去のメンバーの体験談でもいいですし、ほかのチームの体験談でもかまいません。

新人のメンバーや、経験が浅いメンバーに対しても使いやすい方法です。

*この記事は、『職場を上手にモチベートする科学的方法――無理なくやる気を引き出せる26のスキル』(ダイヤモンド社刊)を再編集したものです。

[2] 1に同じ。