海外展開で成功したManus~「中国市場で戦わない」という新戦略

こうした中国国内の熾烈な競争を避け、最初から中国外での展開を考え、成功した企業がある。生成AIを活用したAIエージェント「Manus」をリリースした蝴蝶効応(直訳すると「バタフライエフェクト」)という企業だ。

ManusもDeepSeek同様、世界のテック系の人々に衝撃を与えた中国発のAIサービスであり、AIエージェントサービスである。どういうAIサービスかというと、ChatGPTなど他のAIサービスと同じように調査を依頼すると、エージェント(代理人)のようにManus自身が自律的に検索やブラウジングを行い、結論を既存のAIサービス以上に詳細にまとめてくれるというものだ。さらにはプレゼンテーションファイルやワードファイルなどへもまとめてくれるし、画像や動画も生成してくれる。Manusに関しては多くの人がレビューしているし、自立的に動いてタスク処理する様子を実際に見て体験すると、「なるほどこれはAIのエージェント(代理人)だ」と理解できるはずだ。

2025年3月に発表されたばかりの新しいAIエージェント「Manus」。次世代AIエージェントとして注目を集めている。UIはManusが推論モデルを利用する米国のAI「Claude」にそっくりだ Photo:Diamond 拡大画像表示

2025年3月に発表されたばかりの新しいAIエージェント「Manus」。次世代AIエージェントとして注目を集めている。UIはManusが推論モデルを利用する米国のAI「Claude」にそっくりだ Photo:Diamond 拡大画像表示

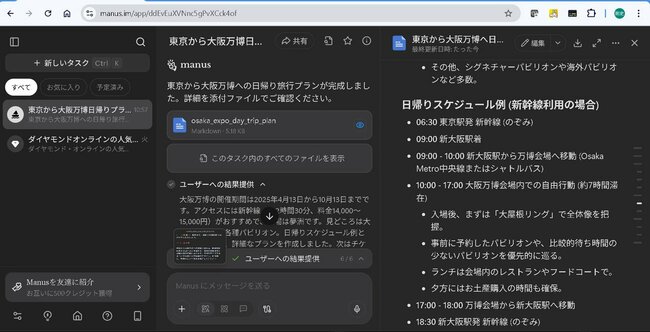

manusの使用例。日帰り旅行のプランを自立的に調べてまとめてくれる(筆者作成) 拡大画像表示

manusの使用例。日帰り旅行のプランを自立的に調べてまとめてくれる(筆者作成) 拡大画像表示

同社は当初中国に本社があり、アリババのQwenと米Claudeの推論モデルを利用しサービスを提供していたが、今年3月にManusを発表して世界的に注目を集めた後、本社をシンガポールに移転。利用する推論モデルをClaude1社にした。ClaudeはGoogleDriveと連携できることから、manusにおいてもそれが活用できる。

こうした一連の動きについて、中国メディア各誌は、同社が中国の特殊なインターネット環境ではなく、世界のインターネット向けのサービスを当初から考慮して開発したと分析している。創業者の肖弘氏は「最終的に良い結果が出れば、中国生まれの創業者として、新しい環境でもグローバルな製品を構築できることが証明される」とコメントしている。

AIを巡って生き残ったのは、大手ネット企業とDeepSeek、そしてManusで、後は風前の灯である。中国には14億の人口があり、11億のインターネット利用者がいる。中国市場は大きく見えるが、昨今は不景気だということも中国内外で報じられている通りだ。

Manusの海外展開は、資金力がものをいう中国で、資金の力でサービスを広げていくならば、むしろ世界市場にサービスをリリースして成長したいという意思の表れとも解釈できる。

結果として中国大手ネット企業が、資金力とこれまでの成功を武器に後からおいしいところを取りにいった、というAI競争の顛末は、ソフトウェア企業のスタートアップとしては夢も希望もない。今後中国で大手ネット企業が横取りできそうなジャンルが現れたとしても、これまでの中国のようには新興企業から斬新で面白いサービスが出てこなくなるだろう。一方で、Manusの成功体験によって、海外でのサービスローンチを目指す企業が増えていきそうだ、と予想している。