「お金のこと、周りの人より苦手かも……」。そう思ったこと、ありませんか?

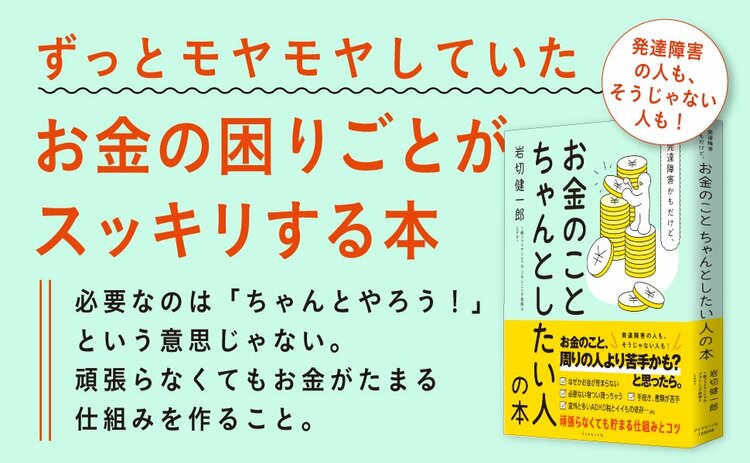

この連載では、年間100世帯以上の相談にのっている発達障害専門のFPで自身もADHD当事者である『発達障害かもだけど、お金のこと ちゃんとしたい人の本』の著者・岩切健一郎氏が、お金について解説します。読者からは、

「ここまで寄り添ってくれるお金の本は初めて!」

「お金に苦手感のある人は全員読んだ方がいい」

といった喜びの声が届いています。発達障害の人も、そうじゃない人にも役立つヒントが満載です。

※現在、正式な診断名は「発達障害」から「神経発達症」へ変更になっていますが、この連載では広く知られている「発達障害」という表現を用います。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

親亡き後に備える年金

親亡き後の対策のために使える制度があります。

「障害者扶養共済」です。

これは子どもが障害者手帳を持っていると使える制度です。また、子どもが生活保護を受けていても使えます。

この制度を用いると、終身年金という形で子どもにお金を渡すことができます。終身年金とは、子どもが生きている間はずっとお金が支給される仕組みのこと。子どもの毎月の生活費の足しになるお金を残したい方に最適な制度のひとつです。

親が死亡した時にお金を子どもに渡せるという点は、一般の生命保険と近いものがあります。ただ、いくつか大きな違いがあります。制度の概要や使い方の注意点もあるので一緒に見ていきましょう。

どんなメリットがある?

まず障害者扶養共済制度は国の監督のもと、各自治体が運営している公的な制度です。民間ではないので、福祉事務所や市区町村の役所が窓口になっています。

この制度は45歳までに加入すると掛金(生命保険でいう保険料に相当するもの)を65歳まで払って、払い込みは終了。もし45歳以上で加入すると、掛金を20年間払った時点で払い込みが終了します。それ以上払う必要はなくなります。なお、掛金の金額は親が加入する年齢によって異なります。

大きな特徴のひとつに、掛金が全額所得控除となる点があります。つまりこの制度に対して払ったお金に、税金はかからないということです。簡単に言うと節税ですね。年収の多い人ほど支払う税率が高くなるので、年収の多い人のほうが節税効果は大きくなります。

子どもが受け取れる金額は、1口につき毎月2万円です。子どもに多く残したい方は口数を増やすこともできます。親が亡くなるか、親自身に重度の障害が生じた場合に、終身年金の受け取りがスタートします。まとめると、

・行政が運営しているから安心

・掛金はずっと変わらない

・掛金が所得控除になる

・親が亡くなったら毎月2万円から受け取れる

・子どもが生活保護を受けていても受け取れる

となり、非常に良い制度のように感じます。

注意したい点もある!

しかし、この制度を使うにあたって2つの点に要注意です。

注意点①

基本的には親が死亡しない限り、子どもがお金を受け取れない点です。

途中で解約しても、それまで払ったお金は返ってきません。

30代から加入すると、合計で300万円ほど払うことになります。もし子どもではなく自分の老後にお金が足りなくて、ここから引き出そうとしてもできません。

老後までの資金計画を立てたうえで実行するのがおすすめです。

注意点②

インフレに対応していないことです。こちらはより慎重に考えたほうが良いです。

この制度の終身年金は、1口2万円と決まっています。

今、日本ではインフレが起きていますよね。日々物価が上がっていて、これからも続くことが予想されます。インフレが続いた時、1口2万円の価値は今よりも確実に低くなります。仮に2%のインフレが25年継続すると、2万円は1万2200円の価値しかなくなってしまいます。

2万円あれば、暮らしにゆとりが出ると想定していたものの、フタを開けてみたら残された子どもの生活のゆとりは案外なかった、ということがあり得るのです。

加入したら絶対安心!とまではいきませんが、親亡き後に備えることはできます。他にも対策はいいろいろとありますよ。

(本記事は、『発達障害かもだけど、お金のこと ちゃんとしたい人の本』から一部抜粋・編集したものです。)