若さは過大評価されている、と教えてくれたのは、作家の故グレン・オブライエンだった。

私が「POPEYE」のライターをしていた時に、ちょくちょく電話をかけたり訪ねたりして、いろいろなことを教わった。人は自分が若かった時が自分の黄金時代だと思っているが、それはメディアによって思わされているだけで、若年時代を通りすぎたあとも、みんなそれなりに愉快に生きている、そう言ったグレンの姿を、よくギャラリーのショーやライブの会場で見かけた。

いつも賢者の言葉を聞こうとする若い人たちに囲まれていた。

ニューヨークの街の風景には、常にイカした年寄りたちの姿がある。年を取ることを楽しみにできる環境には感謝しかないが、「加齢=みじめ」だって刷り込みだ。

老いを楽しめるかどうかで

その後の60年が決まる

寿命が80年、「若い」時期はうち20年だとしたら、人口の大半は「ユース」以外の人間で、おまけにみんな年を取る。年を取ることや死から逃れられる人はいないのだ。年を取ることをしんどく考えていたら、生きることがさらにしんどくなるではないか。

もちろん、しんどくなることがない、と言っているわけではない。体が変わること、見た目が変わること、若い時にも少しずつ起きていたはずの変化が加速する感覚、それにまつわる不安は否めない。自分が性愛の対象として考えられていると思う感覚は確かに少なくなる。

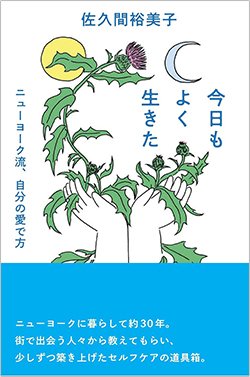

『今日もよく生きた ニューヨーク流、自分の愛で方』(佐久間裕美子、光文社)

『今日もよく生きた ニューヨーク流、自分の愛で方』(佐久間裕美子、光文社)

が、自分より年上の人たちがデーティングに精を出していたり、レストランで年配者の初デートらしき光景を見かけたりすると、一生現役でいいなあと勇気が出る。

若さを失った分、経験を手にしたことによる解放感によって、昔ヤキモキしたようなことが気にならなくなった。時間の流れの体感速度はどんどん短くなるから、気にする暇がなくなる、といったほうが正しいかもしれない。

しかし、痛みを感じていると、時間が経つのは遅くなる。だから、自分の痛みとの付き合い方を学びたいし、別の喜びを見出したい。

年を取ることは辛いのか、という命題に戻ると、少なくとも自分は、30代の頃よりはずっと気分良く暮らしている。

年を取るということは、条件が変わるということで、それ以上でも、それ以下でもない、そう思えるようになった。だって、みんなに起きることなのだ。