量子コンピュータが私たちの未来を変える日は実はすぐそこまで来ている。

そんな今だからこそ、量子コンピュータについて知ることには大きな意味がある。単なる専門技術ではなく、これからの世界を理解し、自らの立場でどう関わるかを考えるための「新しい教養」だ。

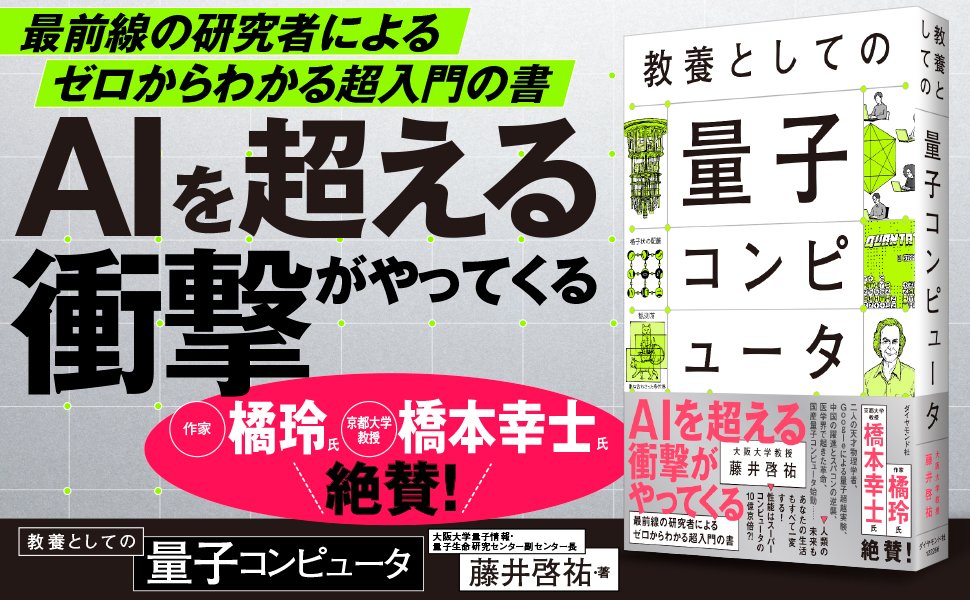

『教養としての量子コンピュータ』では、最前線で研究を牽引する大阪大学教授の藤井啓祐氏が、物理学、情報科学、ビジネスの視点から、量子コンピュータをわかりやすく、かつ面白く伝えている。今回はシュレーディンガーの猫について抜粋してお届けする。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

量子ビットの重ね合わせ

コンピュータの黎明期と同様、量子コンピュータにおいても、「エラー」の問題は避けて通れない。

現在、最も性能が良い量子ビットであってもエラー確率は0.1パーセント程度で、1000回に1回はエラーを起こす。

これは、量子ビットが「0」と「1」の量子的な重ね合わせを保持しなければならないことに原因がある。

量子ビットは「0」か「1」かを測定して知ってしまうと重ね合わせが壊れ、単なる古典ビットになってしまう。

これは、私たちが意図的に測定器を使って量子ビットを観測する場合に限った話ではない。

量子ビットが、知らないうちに周囲の環境と関わってしまい、情報が外に漏れてしまうだけでも、量子としての性質(コヒーレンス)が失われてしまう。

その結果、量子ビットは古典ビットのごとく振る舞うようになってしまうのだ。

猫は生きているかわからない?

量子の重ね合わせ状態がいかに壊れやすいかを示す例として有名なのが、「シュレーディンガーの猫」である。

猫が入った箱のなかでは、確率的に崩壊する放射性物質に反応して毒ガスが発生する。

放射性物質は崩壊する、しないの重ね合わせであるため、「生きている猫」と「死んでいる猫」が同時に存在するという、量子的な重ね合わせの状態を例えたものだ。

このような重ね合わせ状態は、理論的には存在できるが非常に壊れやすく、重ね合わさっていることを検証するのは極めて難しい。

その理由は、猫のような大きな(マクロな)存在は、周りの環境とさまざまなかたちで関わっているからである。

たとえば、猫が生きていれば心臓が鼓動し、空気を振動させる。

そうした音は、生きている場合と死んでいる場合で異なるだろう。

また、体から発する熱からも猫が生きている状態と死んでいる状態を識別できてしまう。

つまり、「シュレーディンガーの猫」が本当に量子的に重ね合わさっている状況にするためには、環境にいかなる生死の痕跡を残してもいけないのである。

そのため、こうした大きな存在の重ね合わせは、現実にはほとんど維持できないのだ。

『鶴の恩返し』も重ね合わせ

多くの読者には『鶴の恩返し』の例えの方がわかりやすいだろう。『鶴の恩返し』は、次のような昔話だ。

男が鶴を助けたその晩、美しい娘が家を訪ねてきた。

妻になった娘は、「決して部屋を覗かないでください」と言って素晴らしい布を織るが、男は好奇心に負けて覗いてしまう。

すると、正体を知られた妻(鶴)が飛び立っていってしまう話である。

「機織りをしている鶴と娘が重ね合わさった状態」は、障子を開けてしまうことで、どちらの姿であるかを観測する。

その結果、重ね合わせが解け、鶴は飛んでいってしまう。

この例と同様に、量子ビットが量子性を保ち正しい計算をするためには、量子情報を環境との相互作用から守り、孤立させることが必要となる。

(本稿は『教養としての量子コンピュータ』から一部抜粋・編集したものです。)