本を読んだのに頭に残らない、翌日には要点すら言えない――そんな徒労感はありませんか。本を読む前に「自分の仮説」を持つと、衝撃が記憶を刻みます。どうすれば一度読んだら忘れない読書ができるのでしょうか?

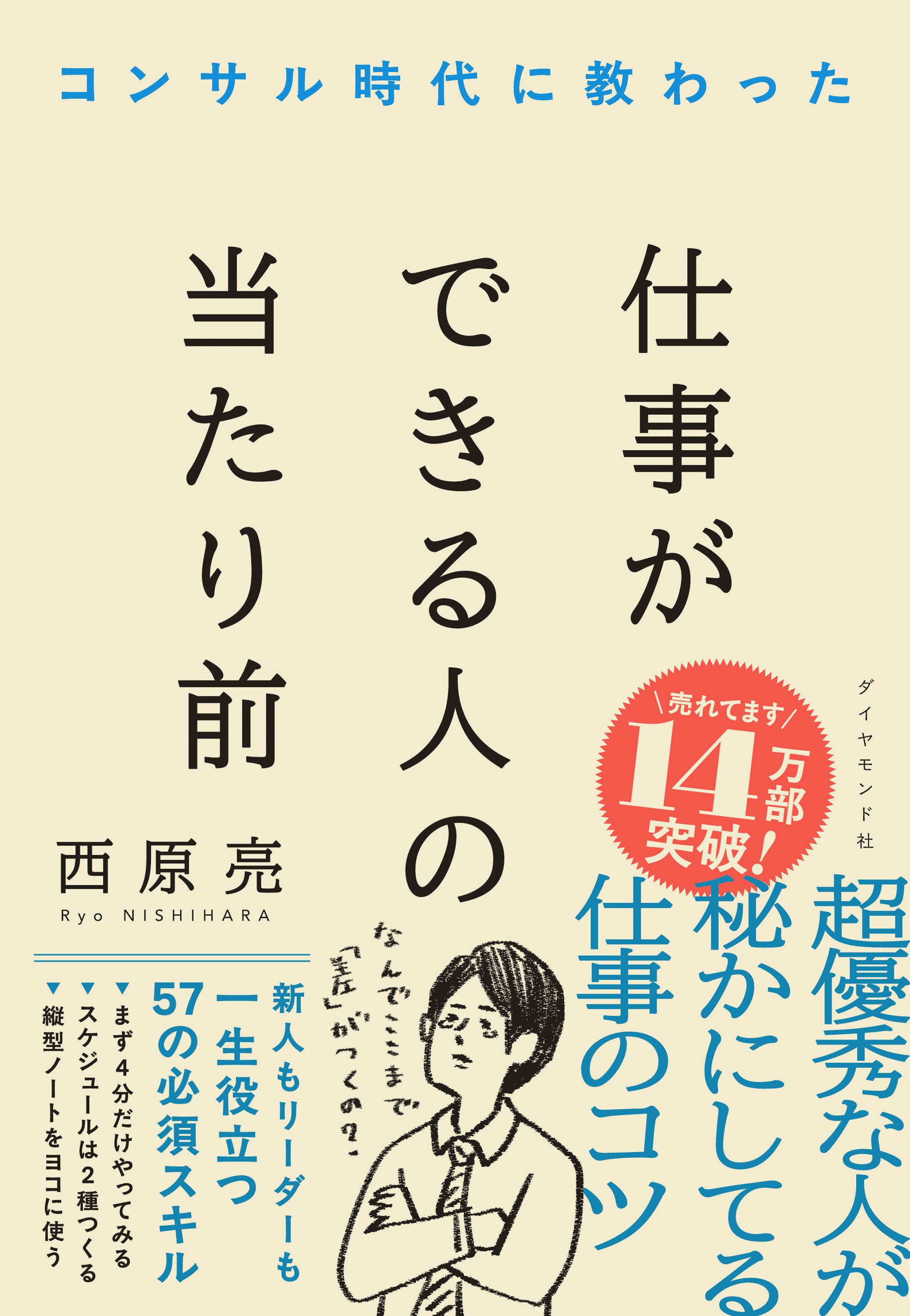

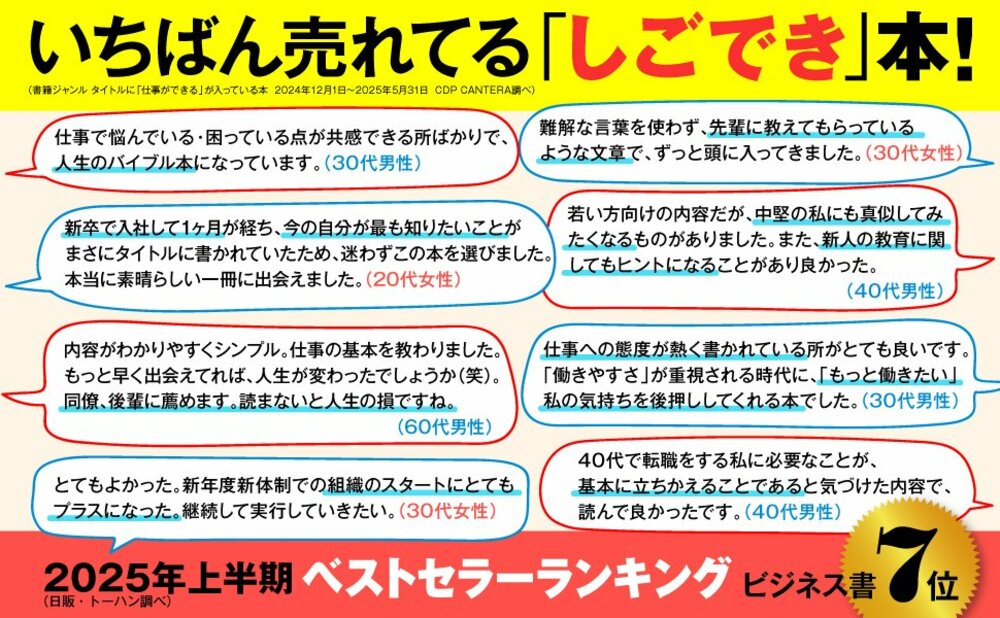

ビジネススキルを発信するTikTokのフォロワーが20万人を超え『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった「超優秀な人が秘かにしている読書のコツ」を本記事で紹介します。(構成/ダイヤモンド社・林拓馬)

目次だけで仮説を立てる

最も重要なのが「仮説で読む」という点です。

これは『仕事ができる人の当たり前』の中でもたびたび述べてきたことですが、目次を見た段階で「この章にはおそらくこういう内容が書かれているだろう」と、章ごと・項目ごとに仮説を頭の中で思い描くという読み方です。

例えば『DIE WITH ZERO』という本を読もうとするとき、まず目次に目を通し「なるほど、この章ではこういうことが述べられているのではないか」と想像をします。

そして、その仮説を実際の本文を読みながら確認し、検証していきます。

これが読書では最も重要なのです。

ではなぜこのような方法をとるのでしょうか?

その理由は非常にシンプルで、自分が立てた仮説と、実際に書かれていた内容のあいだにギャップが生じたとき、人の記憶の定着が、大きく高まるためです。

人は「思っていたのと違った」というときの衝撃ほど、記憶に強く残ります。

だからこそ、まず自分なりの予測や考えを持ち、それを答え合わせする過程で差異を認識することが重要なのです。

これは、学校で行ってきた予習・復習のメカニズムと同じだと感じています。

テストを受けてみて、自分の回答と正解が違っていれば「どこが違ったのだろう」と考える

―私たちは小・中・高校生の間、ずっとこの予習・復習を繰り返してきました。

そのため、こうした本の読み方が記憶の定着に最も効果的です。

この「仮説で読む」は現在も私自身が実践している方法でもあります。本は自分の仮説の検証に使い答え合わせとして読む。ぜひみなさんも試してみてください。

(本記事は『コンサル時代に教わった 仕事ができる人の当たり前』の著者、西原亮氏へのインタビューをもとに作成しました)

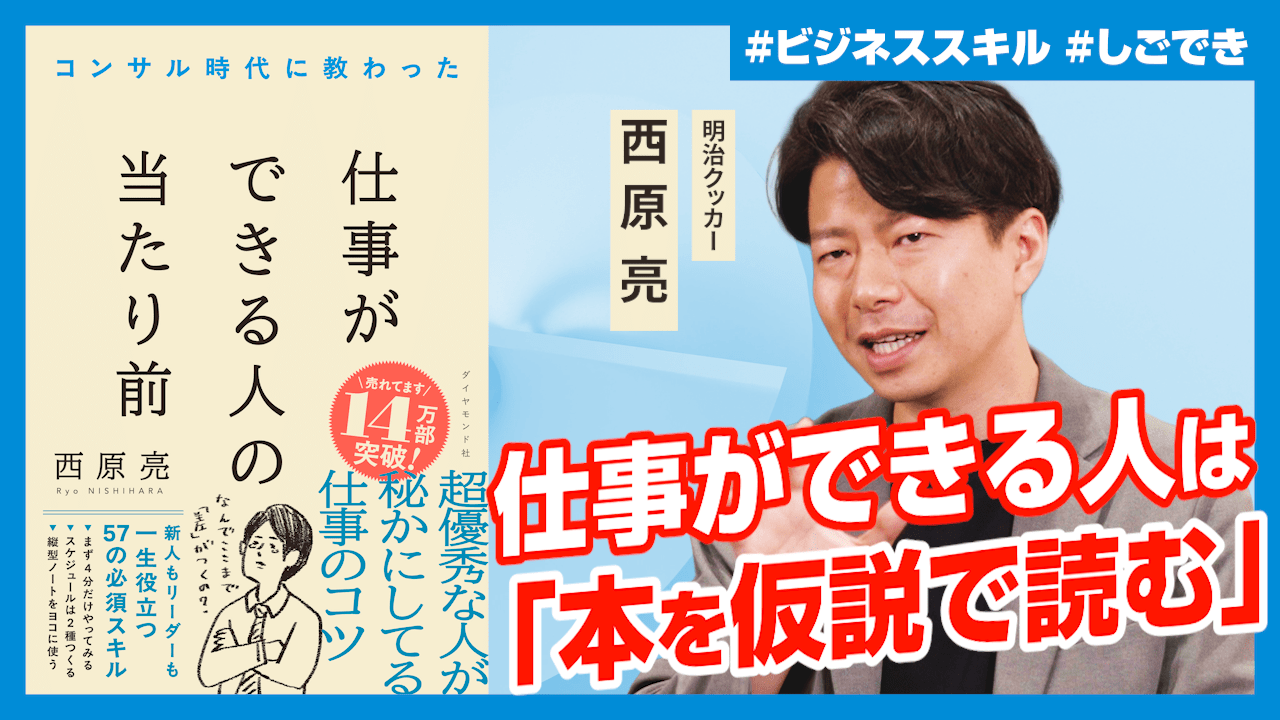

インタビューの様子はこちら↓

【動画の目次】

00:00 ダイジェスト

00:33 オープニング

00:54 しごでき読書術①“アウトプット”を意識して本を読む

02:46 しごでき読書術②“誰が書いたか”で本を選ぶ

04:36 しごでき読書術③仮説で読む

06:12 しごでき読書術④スライド3枚に要約する

07:56 次回予告

【YouTubeチャンネル概要】

「ダイヤモンド社 THE BOOKS」はビジネス書を中心に「書籍」に特化した、出版社・ダイヤモンド社の公式チャンネルです。様々な業界の最前線で活躍する著者が登場し、今日から役立つ、ビジネススキルなどをわかりやすく紹介します。本棚の書籍を手に取るような感覚で、動画のページをめくってみてください。