ガソリン車販売禁止の撤回は

日本車メーカーの商機に

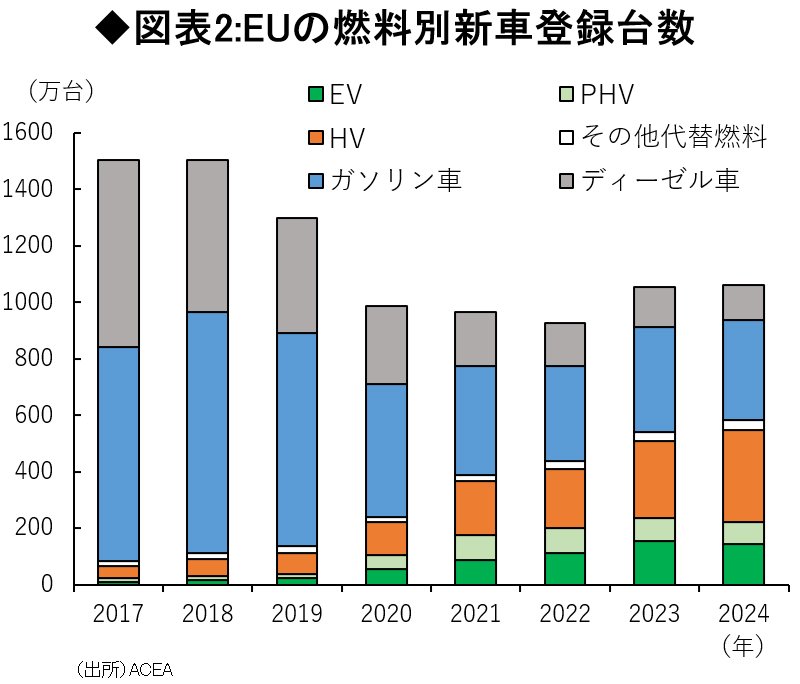

ドイツの強硬な姿勢の背景には、欧州の自動車メーカーの苦境が存在する。EU主導のEVシフトは補助金に大きく依存しており、予算不足などからドイツやフランスなどで補助金が打ち切られると需要が鈍化。欧州自動車工業会(ACEA)によると、2024年のEV販売は初めて前年から減少した(図表2)。

さらに深刻なのは、肝心のEV市場で中国メーカーに大きく水をあけられている現実である。中国の自動車メーカーは、圧倒的な価格競争力を武器に、欧州市場でも急速にシェアを拡大した。一方、欧州の自動車メーカーは官製EVシフトによる追加投資のコストに加え、コロナ禍以降の人件費の高騰やウクライナ戦争を受けたエネルギー価格の急騰も負担となり、EV販売の不振に苦しんでいる。

この結果、メルセデス・ベンツは2024年2月に開催した決算会見で、「2030年までに新車販売をすべてEVにする」という目標を撤回し、エンジン車の生産継続を表明。アウディなども同様に、完全EV化の目標を見直し、現実路線へと軌道修正を余儀なくされている。

今後も、EUが環境保護政策を進めていくという大きな方向性自体は変わらないだろう。しかし、急進的な環境政策の負の側面が広く認識されるなか、先行きは経済合理性に配慮した、より現実的な路線へと舵を切ることになろう。

フォン・デア・ライエン欧州委員長はガソリン車の販売禁止方針を維持する考えを示しているものの、イタリアなどを中心に自動車産業の不振に直面している加盟国は多く、今回のドイツの動きに追随する国は少なくないとみられる。また、欧州議会の最大会派であり、フォン・デア・ライエン氏自身も所属する「欧州人民党(EPP)」も禁止方針の撤回を求めている。

今回のメルツ氏の発言をきっかけに、EUのガソリン車規制は何らかの軌道修正を迫られる可能性が高いだろう。

こうしたEUの方針転換は、欧州市場でビジネスを展開する日本企業にとっても影響が大きい。導入予定であったさまざまな規制への対応・準備を進めていた企業としてはEU側から突然はしごを外された形であり、欧州委員会の方針に左右される欧州市場の難しさがよく表れている。

しかし、振り回されているのは欧州域内の企業も同様であり、上手く柔軟に対応することが出来ればむしろアドバンデージを取ることも可能だ。とりわけガソリン車規制の方針転換は、ハイブリッド車(HV)に強みを持つ日本の自動車産業にとっては商機となりうるだろう。

(伊藤忠総研副主任研究員 高野蒼太)