Photo:Bloomberg/gettyimages

Photo:Bloomberg/gettyimages

ホンダの三部敏宏社長が「脱エンジン宣言」をぶち上げてから4年半が経過した。同宣言は、2040年までにEVとFCV(水素で走る燃料電池車)の販売比率を100%にする野心的な目標だ。しかし、EV市場の成長が鈍化したことなどにより、新型EVの発売を延期するなど軌道修正を余儀なくされている。だが、同宣言の40年の最終目標は変えていない。ホンダが大戦略を実現するには、売れるEVを開発する必要があるが、そのために着実なステップを踏めているのか。アンケートで、ホンダの現状への評価や今後の課題を、同社やサプライヤーの社員らに聞いた。長期連載『自動車 “最強産業”の死闘』内の特集『自動車業界350人アンケートで示す“危機の本質”』の本稿では、ホンダの問題の核心に迫る。(ダイヤモンド編集部副編集長 千本木啓文)

脱エンジン宣言は「大きな絵を描き過ぎた」とサプライヤー

三菱自からは「社内に圧力をかける効果はあった」と評価

「“脱エンジン宣言”は間違えていないが、早く発表し過ぎた」

これは、ダイヤモンド編集部が行った自動車業界アンケートの回答者のコメントだ。

ホンダの脱エンジン宣言は、三部敏宏氏が社長就任時に発表したもので、2040年までに、EV(電気自動車)とFCV(水素で走る燃料電池車)の販売比率を100%にすることを目指す。

しかし、同宣言は、EVの普及の減速や、脱炭素に対して後ろ向きな米第2次トランプ政権の誕生で軌道修正を余儀なくされた。ホンダは5月、EVの販売目標の引き下げと、HV(ハイブリッド車)の商品ラインアップを再強化する方針を発表した。

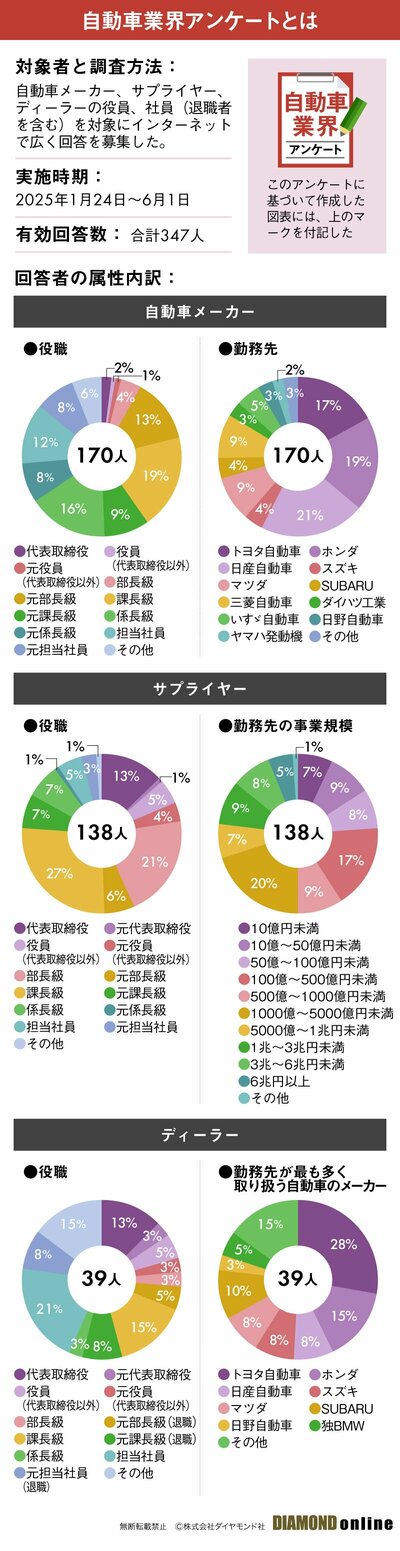

ただし、40年までに脱エンジンを達成するという旗を降ろしたわけではない。ステークホルダーとしては、ホンダに、売れるEVを開発する力があるのかが気になるところだろう。そこで、ダイヤモンド編集部は、自動車業界アンケート(下図参照)で、ホンダは脱エンジンを実現するために、魅力的なEVの開発などで、確実なステップを踏めていると思うかを聞いた。

アンケートの結果、ホンダの社員自身が、同宣言の進捗に対して最も厳しい評価を下していることが分かった。他方で、ホンダと日産自動車が経営統合に向けた交渉を行った際に、両社による連合への参画を検討した三菱自動車工業関係者は、同宣言の進捗を前向きに捉えていることも判明した。次ページで詳しく見ていこう。