18歳から20歳までの帝国ホテルでの2年余り、調理場で料理を作る機会は一度もなかった。なのにどうして僕を推薦してくれたのか。

直接伺うことはできなかったが、あとになって知ったことには、村上シェフは僕のことを「塩の振り方が巧みだ」「ちょっとした雑用でもセンスと要領がいい」と言っていたそうだ。

そんな素振りは少しも見せなかったけれども、“神様”は洗い場の僕をずっと見ていてくれたのだった。

8年間ヨーロッパで

修業を積んで帰国

そして、こんな僕をヨーロッパに送り出してくれた。

後日、スイス行きが正式に決まったとき、村上シェフは僕にこう言った。

「10年は帰ってこないで頑張りなさい。そして、稼いだお金はすべて自己投資に回しなさい。美術館へ足を運び、音楽を聴き、なによりもいいレストランで食事をして、経験をすべて体に染み込ませること。10年後には必ず君たちの時代が来ます」

こうして僕は、1975年の年明けに、20歳でスイスへ旅立った。

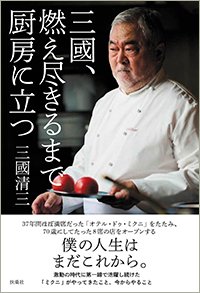

『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』(三國清三、扶桑社)

『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』(三國清三、扶桑社)

ここまでが、僕が料理人を志し、ヨーロッパに渡った経緯である。

ジュネーブの日本大使館の料理長を経て、いくつもの三つ星レストランで修業を重ねた。そして、アラン・シャペル(編集部注/三國が師事した“厨房のダ・ヴィンチ”の異名をもつシェフ。カリスマ性の高い完璧主義者)の「セ・パ・ラフィネ」(編集部注/意訳すると「洗練されていない。お前はかたちだけだ」)という言葉に日本で自分の料理を作ることを決意し、1982年12月に帰国したというわけだ。

村上シェフとの「10年間は頑張る」という約束は、少しだけ前倒しすることになったが、「稼いだお金はすべて自己投資に回しなさい」という教えのほうはきっちり守り、帰りの飛行機のチケット代を払ったら、財布には小銭しか残らなかった。