市場為替レートが適切な水準かどうか

「購買力平価」は判断指標の一つ

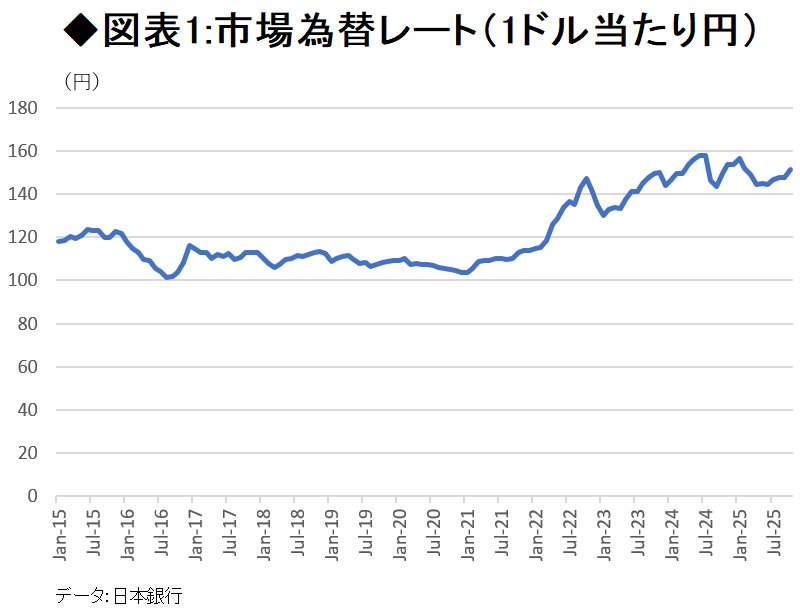

円ドルの市場為替レートの推移は、図表1に示す通りだ。

22年ごろに円安が加速、その後も緩やかに進んできていることがわかる。

市場為替レートは外国為替市場での取引によって決まる。この市場為替レートが適切な水準にあるかどうかについては、さまざまな指標を用いて検証することができる。

そうした指標の一つとして、「購買力平価」(PPP)がある。これは次のような概念だ。

いま、日本でもアメリカでも取引されている財を考える。この財は、コストなしで他国に輸送することができるものと仮定する。

20年に、アメリカではこの財が1単位当たり1ドルだったとする。そして、日本では1単位当たり90円としよう。このとき市場為替レートが1ドル=100円なら、日本で、90円で買ったものをアメリカで売って1ドルを得、それを日本円にすれば100円を得ることができるので、必ず利益を得ることができる(こうした取引を「裁定取引」という)。

裁定取引が行われれば、日本での価格は上昇し、アメリカでの価格は下落する。また為替市場では、ドルが売られて円が購入されるので、円高になる。

裁定取引がなくなったとき、市場為替レートと購買力平価は一致する(以上で説明した概念は、正確には「実質為替レート」と呼ぶべきだとの意見もある。ただし、OECDはこれをPPPと呼んでいる)。

購買力平価は、各国の物価の相対的な動向によって決まる。その具体的な値は、OECDやIMFによって計算されている。ここでは複数の財の価格の比較がされている。

22年ごろまでは1ドル100円程度

市場為替レートと大差はなかった

OECDによる購買力変化の推移は、図表2に示す通りだ。

まず、20年ごろまでをごく大まかに見ると、ドル円では購買力平価は徐々に円高になっているが、それでも1ドル=100円程度で市場レートと、あまり大きな差はない。これは前項で述べたメカニズムが実際に働いているからだろう(ただし、どちらかといえば、市場レートが購買力平価に比べて円安ともいえる)。

もう少し詳しく見れば、16年ごろ以降は購買力平価は緩やかに円高方向に動いた。これは、アメリカにおける物価上昇率が、日本での物価上昇率より高かったためだと考えられる。