Photo:JIJI

Photo:JIJI

どうなる「高市トレード」後の為替相場

2026年にかけ円安基調は継続

積極財政・金融緩和維持を志向する高市早苗・元経済安全保障相が10月4日、新たな自民党総裁になり、金融市場は大きく反応した。

高市氏が目指す経済政策は、「サナエノミクス」などとも呼ばれ、積極財政+緩和的な金融環境を志向するとみられており、債券市場では10月利上げ観測が後退した一方、財政出動に対する警戒感から、30年などの超長期金利は相対的に大きく上昇した。

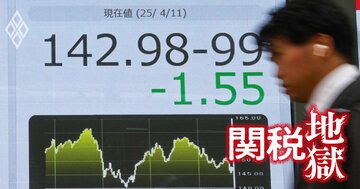

株式市場では、日経平均株価が総裁選の翌週から連日のように史上最高値を更新、9日には終値で初めて4万8000円を超えた。為替市場は、利上げ観測後退が円売りにつながっているとみられ、ドル高円安で反応した。

だがその後、公明党が10日に、連立からの離脱を表明したのを機に、政局の不透明感が一気に強まると、連休明けの14日の日経平均株価は、前週末から1241円値下がり、4万6847円と4万7000円台を割り込んだ。

一時は1ドル=153円台までドル高円安が進んだドル円も、151~152円台まで戻している。

「高市トレード」と呼ばれる活況は、続くのか。

政局がらみの円安のトレンドは、いったん終止符を打つとみられるが、2026年にかけての相場を展望すると、円安基調は継続する見通しだ。

なお、近年、円安の要因として円の需給構造を挙げる意見が増えている。筆者自身も同様の見解をもっており、貿易収支の赤字定着、デジタル赤字や対外直接投資の増加といった円の需給悪化が円安に寄与しているとみている。

もっとも、依然として日米金利や投機筋の動向なども、ドル円の方向感を規定する重要な要素であり、これらのファクターからも円安基調が予想される。