『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

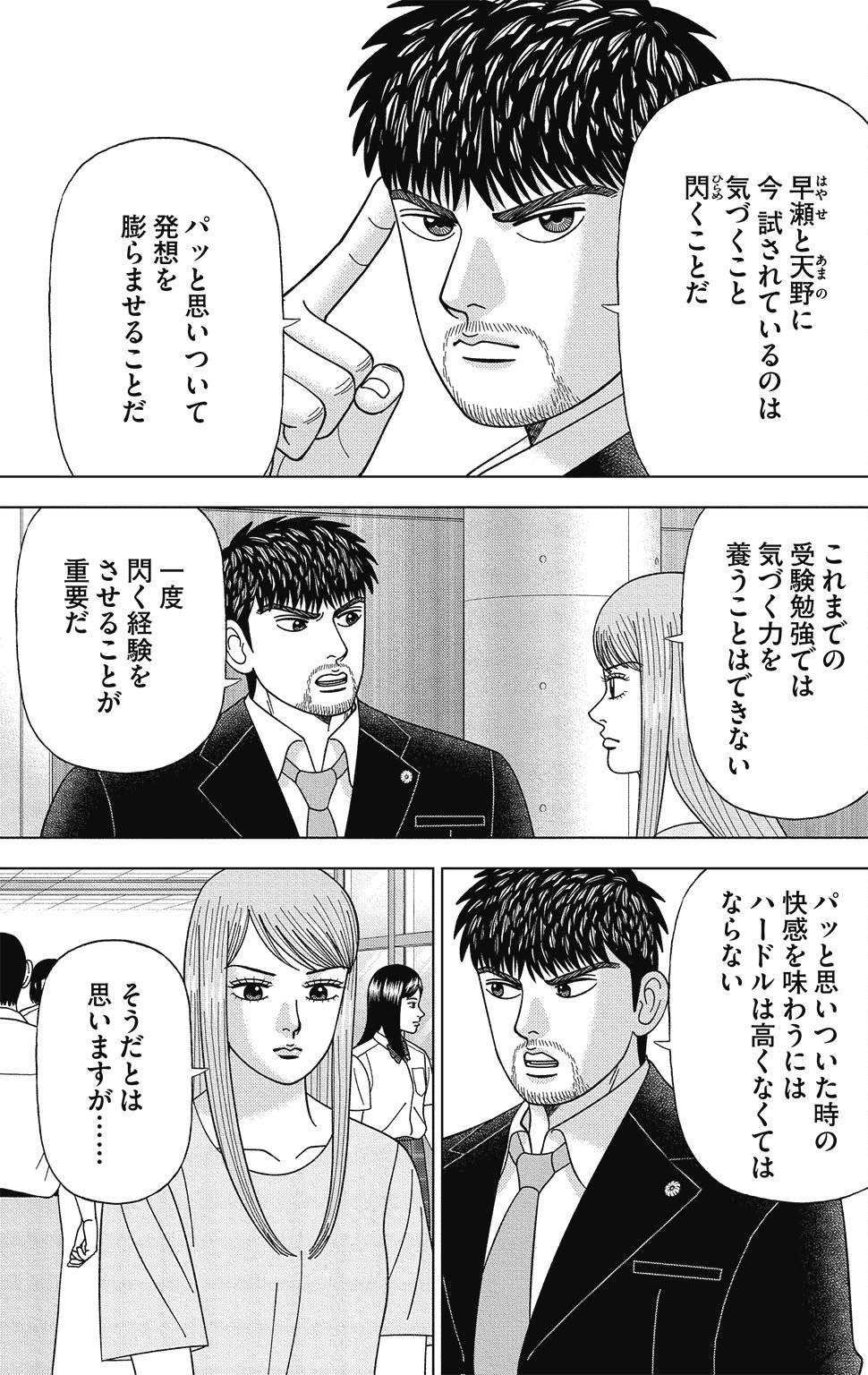

三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生(文科二類)の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第106回は、入学試験における「時事問題」対策について考える。

文字情報はもちろんながら…

東京大学現役合格を目指す小杉麻里は、受験対策の一貫として入試問題を自分で作ってみることにした。過去の東京大学の入試問題をみてみると、時事に関連した内容の出題が多いことに気づくのだった。

中学入試から大学入試に至るまで、時事問題は入試において1つの大きな分野だ。特に中学入試では、時事問題の対策として「新聞を読め」と言われることが多いだろう。とはいえ、ただ読むだけでは不十分だ。

そもそも、なぜ時事問題対策に「新聞」が推奨されるのだろうか。その最大の理由は、圧倒的な「文字情報の質と量」にあると思う。

近年、中学入試から共通テストに至るまで、問題文の長文化が止まらない。限られた時間で膨大なテキストを読み込み、必要な情報を見極める処理能力が求められている。日々新聞に目を通すだけで、長文へのトレーニングになる。

見出し、前文、本文という構成の中で、「新たな事実」「背景や前置き」「今後の見通し」など、さまざまな要素これらを瞬時に見極める力こそ、長文読解で求められるスキルそのものだ。

さらに、記事に添えられたグラフや写真にも意図がある。

「なぜここで棒グラフを使ったのか?」「この写真は現場のどの視点を切り取っているのか?」

資料を読み解く力、いわゆるデータ・リテラシーを養う上でも、編集された紙面は情報の宝庫なのだ。大学入学共通テストや中学受験でも、図表を使った問題は多い。

子どもを思考停止させない「親の声かけ」

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

こう考えると、「ネットニュースでもいいじゃないか」と言う人は多いだろう。だが、ネットニュースの多くはアルゴリズムによって、ユーザーの好みに合わせた記事を優先的に表示する。自分が興味のある話題ばかり追いかけていては、知識の偏りは避けられない。

入試は、私たちの興味に合わせてはくれない。その点、新聞は「コスパ」がいい。政治、経済、文化と、多分野の情報が1つのパッケージにまとまっている。ページをめくれば、興味のなかった分野の記事が嫌でも目に入る。知識の引き出しを増やすためには、一見すると雑多な情報が並んでいるほうがいい。

だが、「読むだけ」ではもったいない。近年の入試では、単にニュースを元に知識問題を問うのではなく、そのニュースを読んで「どう考えたか」が問われる。そこで提案したいのが、ニュースをネタにした家族の会話だ。記事を話題にあげ、「どう思う?」と話し合うだけで、思考力が養われる。

ここで保護者の方に意識してほしいのは、親の意見を押し付けないことだ。

「今の政治はダメだ」と不満を言うだけでは、子どもの思考はそこで停止してしまうし、次にニュースをみるときに、その視点から見るようになってしまう。「なぜダメだと感じるのか」「どうすれば良くなるのか」という建設的な視点を提示できるかが鍵だ。

「自分がどう考えたか」を発展させ、「他の人はどう考えるだろう?」「自分と違う意見にはどのようなものがあるだろう?」と思いをはせるのも重要だ。

もし政治や経済の話題が難しければ、科学や地域の話題でもいい。大切なのは、ニュースを「正解」として飲み込むのではなく、そこから「疑問」を生み出し、自分なりの意見を持つことだ。

新聞記事は時事問題の対策だけではない。情報化社会の中で、自分に必要な情報を見つけ、考え、共有するツールなのである。

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク

『ドラゴン桜2』(c)三田紀房/コルク