職場(50) サブカテゴリ

第66回

クルマがないと本当にモテない?甲斐性なし?「若者のクルマ離れ」に警鐘鳴らす40代上司のウザさ(公開終了)

ここ数年、「若年層のクルマ離れ」が進み、日本国内の自動車販売台数が伸び悩んでいます。そんなクルマに関心の薄い最近の若者に対して、「クルマがないとモテないぞ」などとおせっかいを焼く40代は少なくありません。しかし、若者はそんな40代の言動をどう思っているのでしょうか。

第9回

仕事本来の目的を考えるために重要なことは、一度「自分のためにやっている」という意識を捨て、「誰かのためにこの仕事をやっているんだ」ということを考えてみることです。

第47回

「冷たい」「ネガティブ」「夢がない」と言われる氷河期世代だが、今回も彼らがなぜ冷たくなったのかを検証すべく、フリーランスになった人の話を聞いてみた。すると、彼女は実の父親によって、壮絶な人生を歩まされている波乱万丈な氷河期さんだった。

第34講

5月6日、北関東で竜巻が発生しました。気象庁発表によれば、この竜巻の強さはF2。この「F」ってなんでしょう? 竜巻の強さをいったいどうやってハカるのでしょう? なにより、どのようにして、この尺度は広まったのでしょうか?

第8回

以前、無線LANの設備を買ってきて、それを自宅の中でつなげようとしたことがあります。しかしメカに弱い私は、取り付け方がよくわかりません。仕方がないから、電話相談窓口に聞いてみることにしました。

第10回

今回は、有力企業を多く抱えている自治体はどこかを解き明かす。就活候補地と言えば東名阪などの大都市に人気が集中しがちだが、実はそれ以外にも、有力企業が多い自治体はたくさんある。それが「人口中位県」エリアだ。

第65回

古典的な携帯電話=ガラケーを机に置いておくと、「いつになったら買い替えるの?」と時代遅れな人のように揶揄されることがあります。そんなスマホ隆盛の今、“時代遅れ”呼ばわりされるガラケー派は、スマホ派にどんな感情を抱いているのでしょうか。

第7回

今回は、第4回『「ありがとう」と言ってもらえる仕事』ができるようになるには、どうしたらいいのかということに対するヒントです。そもそもなぜ人は、「ありがとう」と言ってもらえると嬉しくなるのでしょうか?

第46回

最近、職場では働く場所を選ばずに働く「ノマドスタイル」を好むゆとり、氷河期世代の若者が増えている。しかし、そんな未熟なうちから自由に働こうとする彼らに苦言を呈する人がいる。それが、キャリアウーマン・バブルさんだ。

第33講

発想力トレーニングで大事なのは、単純な問いを起点に「なぜ?」を繰り返すことです。雨の日に「雨滴はどんなカタチだろう?」という疑問を持ったらしめたもの。どんどん探究していくことがトレーニングの道しるべです。

第6回

「仕事を面白くする」ための最後のキーワードが、お互いに「おめでとう!」って言い合える環境をつくることです。つまり仕事をする周辺に、本心から褒め讃え合えるような“いい人間関係”をつくるということです。

第5回

さて、「もっともっと感謝される仕事がしたい!」と張り切ってコンサルタントになった私。第1回で述べたように「年賀状づくり」から始まり、毎日が雑務ばかり。“仕事が面白く”など、まったくなりませんでした。

第45回

氷河期世代である僕には“仲間・友達=何でも話し合える存在”という理想がある。しかし、ゆとりちゃんにとって友達とは“認識できる人”なのだという。そこで今回は、他の世代とは全然違うゆとり女子の「友達ヒエラルキー」を紹介しよう。

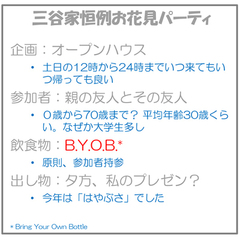

第32講

今回のテーマは「もてなしの心」です。パーティは、招く側・招かれる側にその心があればこそ、有意義なコミュニケーションの場になります。そこで重要なのが「自律性」。わが家で毎年開催している大お花見パーティを例に考えてみましょう。

第64回

まもなく新入社員が職場に配属される季節です。最近まで「若者は3年で辞める」と言われていましたが、就職環境の変化やゆとり世代の入社で新入社員の性質も大きく変化しています。この変化を受けて、現場では指導法をどう変えるべきでしょうか。

第4回

今回からは、「仕事を面白くする」ための条件として私が考えている“いくつかのキーワード”を述べていきます。

第9回

生まれ月によって出世度に違いがあると言われれば、否定する人も多いだろう。「そんなの関係ない。出世は実力だ」と。しかしデータを紐解くと、両者の間にはなさそうで確かに違いがあるようだ。最も出世しやすい生まれ月とは?

第3回

最近、世の中では、「入社3年で辞めていく若者が増えている」ということが言われています。実は、今に限ったことではありません。辞める社員にだって言い分があるのです。

第31回

人材のグローバル化について、前回コラムで事例とともに解説した。今回は、雇用システムのグローバル化について考えてみたい。グローバル先進企業3社の事例を取り上げる。

第44回

今年も数多くの新入社員たちが新たなスタートを切ったが、そんな彼らの姿を恨めしそうに見るゆとりくんがいる。彼は、ある超人気企業から内定をもらいつつも、なんと卒業まで4単位足りずに留年が決定。そして内定取り消しになってしまったのだ。