池上正樹

第276回

高齢化する50代の引きこもりと80代の親に象徴される“8050問題”に対して、行政もいよいよ本格的な取り組みを始めた。国による「大人の引きこもり」全容調査に加え、東京都も自立相談支援マニュアルの作成を発表。困窮家庭に救いの手は届くのか?

第275回

これまで社会的に孤立してきた人たちの間で、横につながって声を発信していこうという動きが各地で起きている。今回は、2月下旬に関西で開催された「引きこもり」系当事者団体による全国交流会の模様をお伝えしよう。そこで見えた課題と希望とは?

岩手県洋野町が「社会的ひきこもり」状態にある人の過半数を40歳以上が占めるといった、訪問調査の結果を、3月11日に学会で発表する。「ひきこもり期間」は長期化し、ひきこもる人たちの高齢化が進んでいる。彼らの親も年老いていく中、全国で何十万もの世帯が“親子共倒れ”の危機に直面している。

第274回

孤立した引きこもり当事者同士が支え合い、お互い元気に生きていくことを目指した「ひきこもり大学ピアサポート」ゼミナール活動報告会。学習会に参加した当事者たちが明かす、世間に対して感じていた「モヤモヤ」の正体とは?

第273回

「大人の引きこもり」と言うテーマでラジオに出演すると、リスナーから「甘えではないか」「言い訳なのではないか」といった反応を数多くいただくことがある。それは真実か。「引きもこり」は本当に世間に甘えているだけなのか。

第272回

「引きもこり」の当事者と両親が高齢化し、経済的に困窮する家庭の実態が、調査報告で明らかになった。当事者が50代、親が80代を迎える「80・50問題」がいよいよ浮き彫りになるなか、行政の救いの手は彼らに届いているのか。

第271回

昨年末、依存症の12ステッププログラムを活用した引きこもり版回復テキスト『ひきこもりアノニマスの12ステップ』が出版された。おそらく世界で初めてだ。ここで紹介されているポイントは、自我を出し仲間の共感を得ることだ。

第270回

引きこもり当事者だった30代の男性が、60代の父親を包丁で刺して死なせてしまい、殺人罪で起訴されている事件の裁判を傍聴した。家族の絆を欲していた男性がなぜ父親を?弁護人との会話からその心の動きを浮き彫りにする。

第269回

誰ともつながりを持たない人たちが地域の中に埋もれたまま、人知れず孤独死していくケースが後を絶たない。なかには、中高年の引きもこり当事者たちもいる。国はこの現状をきちんと把握しているのか。目の前の課題に迫った。

第268回

引きこもり当事者による当事者のための新聞が創刊された。引きこもり当事者たちが自らの意思により自分の言葉で発行する新聞は、初めてではないか。世間の画一的な価値観によって切り捨てられてきた当事者たちがこの新聞で爆発させた、熱い思いとは?

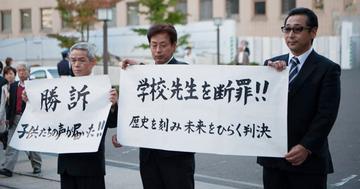

第50回

東日本大震災で、児童74人が死亡・行方不明となった宮城県の大川小学校を巡る訴訟が、ついに決着した。判決内容は、原告である遺族たちの一部勝訴となったものの、納得にはほど遠いものだった。遺族たちの新たな闘いが始まる。

第267回

主催者も参加者も、すべて引きこもり当事者と経験者のみ。そんな異色の「ひきこもりピアサポートゼミナール」が横浜市で開催され、注目されている。自分たちの問題を自分たちで支え合って解決することで自身を取り戻す。そんな異色の学習会を取材した。

第266回

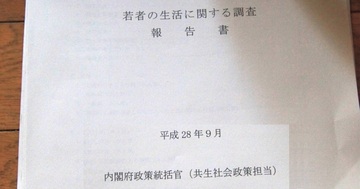

内閣府は「ひきこもり」実態調査の結果を公表した。6年前に行われた同調査と比較して「39歳以下の“ひきこもり”群が15万人余り減少した」という今回のデータ。ただ、この間指摘されてきた調査に関する様々な瑕疵については、まったく反映されない内容だった。

第265回

引きこもる人が何とか社会につながったとしても、自立後の課題が立ちふさがる。引きこもり経験のある京都府在住の「たなかきょう」さん(40歳)は現在、月18万円ほどのNPOで働く傍らライブ活動を行っている。彼も自立後の課題に直面する1人だ。

第264回

「海外では、精神科医が対処できなかった“引きこもり”が全部外に出るようになった」そんな麻生太郎財務大臣の発言で話題になっている「ポケモンGO」。「ポケモンGO」で引きこもり当事者が外に出るというのは本当なのか。

第263回

東日本大震災の被災地の自治体では初めてとなる「ひきこもり」実態調査が行われ、ふだん見えない長期化・高年齢化した当事者たちの存在が、データで明らかになった。実態調査が行われたのは、宮城県岩沼市だ。

第262回

空き家や空き施設の有効活用する動きが広まる中で、山梨県昭和町は、元駐在所を引きこもり当事者らの「居場所」にリニューアルする取り組みを始めた。同町にあった元駐在所の空きスペースを活用して、今年4月に開設した「ピアハウスしょうわ」だ。

第261回

引きこもる女性たちが、家を出て自立したいと思った時、一時避難できるような「居場所」が日本にはほとんどない。残念なことに、“風俗”くらいしか自立の足がかりにならないという厳しい現実が待ち受けている。

第260回

引きこもり当事者たちが感じる“ブラック支援”ともいうべき「良くなかった支援」や「望む支援・良かった支援」のかたちが、引きこもり家族会が全国の当事者らに行ったアンケートによって、このほど浮き彫りになった。

第259回

就職氷河期世代を中心に、「不本意な非正規労働」を余儀なくされてきた中年層が少なくない。そんな彼らに対し「自己責任なのだから、社会のせいにするな」という批判がよく寄せられるが、果たして本当に自己責任で片付けてよいのか。