池上正樹

山口県宇部市の「ひきこもり地域支援ネットワーク」で家族をポジティブに支える取り組みが、家族関係に変化を起こすとして注目されている。初年度から3年間に100件近く、今年度はすでに50件の相談が舞い込む。いったい、どんな支援をしているのか。

引きこもる長男の自死を通じて家族のあり方を描いた映画『鈴木家の嘘』が公開される。監督の野尻克己氏が、引きこもり状態の兄が自ら命を絶った経験を基にしたストーリーだ。野尻監督は今も兄がなぜ死んだのか、自問自答しながら答えを探しているという。

「就労」ではなく「自分に合った生き方」を模索している引きこもり経験者が、注目され始めた。ひきこもり家族会による「自分らしい生き方シンポジウム」などのイベントで、そうした人たちが声を上げ始めた。自分らしく生きるためには、どうしたらいいのか。

高齢の親と収入のない子の世代における「8050問題」が水面下で進行している。社会的孤立の中で子の引きこもりが長期高齢化し、親ともども生活に行き詰まり、ついには死に至るケースもある。どうしたら周囲にSOS届くのだろうか。

学校時代の「いじめ後遺症」に今でも苛まれ、仕事が長続きしない――。引きこりとまではいかないが、社会に適合できない「引きこもり未満」の人たちが増えている。周囲に届きにくい彼らのSOSとは?ある40代男性の苦悩に迫る。

200人以上の犠牲者を出し、いまだに行方不明の人たちや家を失った人がいる7月の西日本豪雨。広島県では、豪雨禍が「引きこもり家族会」も直撃した。自力で逃げ出せずに犠牲になるリスクが高い引きこもり当事者とその家族は、どんな影響を被ったのか。

そもそも“ひきこもり”に人権はあったのか――。そんな問いかけをテーマに、みんなで「“ひきこもり”と人権」について考えるシンポジウムが開かれる。引きこもり経験者は、社会に出てからのほうがむしろつらい。個人に向き合った対話が必要なのだ。

スマホやオンラインゲームなどのやり過ぎで、日常生活に支障をきたす状況に陥る「ネット・ゲーム依存」の子どもたちが増えている。ネトゲ依存で引きこもる彼らは、どんな病理を内包しているのか。家庭に潜む問題を解消し、子どもに寄り添う親の対応とは。

「高齢ひきこもり」というブログを運営する引きこもり当事者の男性がいる。ボランティアで知り合った女性から熱烈なプロポーズを受けて結婚、ブログで恋愛相談まで始めた。彼の人生は何をきっかけにして前向きになったのか。

茨城県で「ひきこもり・不登校 つながり・考える鹿行の会」の世話人を務める元小学校教諭は、退職後の地方移住を機に引きこもる人々との交流に飛び込んだ。草の根的に始めた取り組みが、やがて大きな交流集会へと発展していく。

「今でも学校を見ると、恐怖感が蘇る」と明かすのは、首都圏に住む30歳代男性のAさんだ。彼はひどいいじめに遭いながらも、学校を休むことができなかった「苦登校」の記憶に苛まれて生きている。その後遺症は想像以上に深刻だ。

「働きたい」「自立したい」と思っても、即戦力を求められる職場環境のために就労できず、孤立無業状態に陥る引きこもり経験者は多い。無理のない社会復帰を手助けするためにはどういう仕組みが必要なのか。先進的な取り組みを行なう事業所がある。

引きこもり経験者などを、独自の研修制度でお互いの“見合い期間”を経た上で、正社員として雇用している企業の取り組みが注目されている。住宅の屋根や外装工事などを手がける地方企業が乗り出した、前例のない人材育成術システムとはどんなものか。

年齢などに関係なく、働きたいと思っているのに働けずにいる人をサポートしようと、全国で初めて「支援付就労」の条例を制定した自治体の取り組みが注目されている。引きこもりや高齢者などの就労を後押しする静岡県富士市の取組みは、どこが斬新なのか。

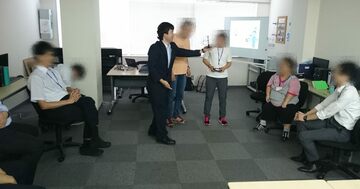

障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービスを提供する施設は、社会復帰を目指す引きこもり当事者たちの利用も多い。しかし、本来利用者を助けるはずの施設が、彼らを虐げるという深刻なケースも増えている。告発された隠れパワハラの実態とは?

長年引きこもってきた女性から、「実家を出て自立したいと思っても、どうすれば1人で生活できるのかわからない」などというメールが、最近よく届く。こうした女性は多くの苦悩を抱えている。復帰にはどんな支援が必要か。

「見えない障害」と言われる精神障害者の雇用義務化が、2018年4月から始まった。多くの企業は優秀な精神障害者の「青田買い」に走っている。しかし、彼らを招き入れても職場に定着させることは難しい。どうしたら職場に馴染ませることができるのか。

「8050問題」が話題になる中で、40~50歳代の長期高齢化した引きこもり状態の人たちに寄り添い、就労につなげるための支援をいかに行うかが議論されている。ここにきて、「制度の狭間」でもがく引きこもり当事者たちの支援に取り組む関係者も増えてきた。

札幌市のアパートで、82歳の母親と引きこもる52歳の娘の親子が、飢えと寒さによって孤立死した。80代の親が収入のない50代の子と同居したまま、外とのつながりが途絶えて孤立し、生きていくことに行き詰まる「8050」問題が顕在化する背景とは。

東日本大震災からまもなく7年。震災後、引きこもる人々はどんな人生を歩んでいるのか。その1人で、震災を機に引きこもり生活に入ったカトーコーキさんは、漫画を描くことで本当に自分の心を苦しめていたものの正体に気づいたという。