出口治明

第94回

経済社会総合研究所(内閣府)は「夫婦の出生力の低下要因に関する分析」と題するディスカッションペーパーを公表した。出生率の低下については、カップルの出生児数の減少も大きな要因の1つである。後者に焦点を当てた当ディスカッションペーパーの分析を見てみよう。

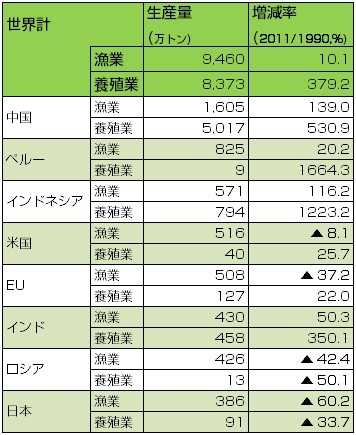

第93回

8月24日(土)の日経夕刊のトップ記事はわが国の漁業の現状に強い警鐘を鳴らす内容だった。近年トラフグの取引量やクロマグロ水揚げ高は過去最低に近い水準で推移しており、いずれも原因は産卵前の未成魚の乱獲によるものだという。

第92回

8月6日、社会保障制度改革国民会議は、「確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋」という副題を付した報告書をまとめて公表した。読者の皆さんも、ぜひ自分の目で一読してほしい。報告書は、一体何を提言しているのだろうか。

第91回

政権与党が完勝して、参院選が終わった。2007年からの「衆参ねじれ国会」は、ここに終止符を打つことになる。安倍政権は信認を受けた形となり、少なくとも向こう3年間は安定政権が続くことになる。これは、2001年の小泉政権以来のことである。

第90回

前回のコラムで、「日本人の労働時間が長い原因は残業を評価する誤った精神論にある」と書いたところ、多くの読者からたくさんのご意見を頂戴した。そこで、再度、この問題について考えてみたい。

第89回

OECDの調査によれば主要国の中で日本人の総労働時間は長く、生産性は著しく低い。これは長時間労働→疲労の蓄積→生産性の低下、という世間一般の常識にも適うものだ。この長時間労働の原因は何か。

第88回

わが国では、政府に成長戦略の策定を迫る経済人が後を絶たない。摩訶不思議な現象ではないか。わが国には、そもそも成長戦略に対する大きな誤解があるように思えてならない。

第87回

安倍首相は6月5日、成長戦略スピーチを行い、「成長戦略の三本柱がそろい、その目指すところについて、今回の成長戦略では、『KPI』すなわち『達成すべき指標』を、年限も定めて、明確にした」と主張した。今回は両者の整合性を検証する。

第86回

慶應義塾大学の権丈善一教授から教えていただいた4枚のパワーポイントがある。IMF主催の講演資料から抜粋したものだが、わずか4枚で年金問題の本質をあまりにも見事に喝破されていることに強い衝撃を受けた。

第85回

2014年1月1日より、NISA(ニーサ)と呼ばれる個人投資家向けの少額投資非課税制度が始まる。少子高齢化時代における資産形成は、そもそもどのように考えればいいのだろうか。NISAの導入を契機に、今回は、この問題を考えてみたい。

第84回

アベノミクスにより景況感はまちがいなく上向いているが、景気の上昇を確実にするためには、個人が消費を増やし、企業が設備投資を拡大し、ベンチャー企業が次々と生まれてくることが必要である。今回は、その中で、ベンチャーについて考えてみたい。

第83回

安倍首相は4月19日、日本記者クラブで「成長戦略スピーチ」を行った。金融緩和・財政出動に次ぐ3本目の矢(成長戦略)の第1弾が放たれたことになる。私見では、成長戦略第1弾は、正しい方向に放たれたのではないかと思われる。とりわけ女性・若者に焦点を当てたことは高く評価したい。

第82回

今国会に法案が提出された、いわゆるマイナンバー制は、国民の自己情報コントロール権を尊重し、行政機関が個人情報を適切に取り扱うことができれば、行政手続きをシンプルにするという意味で、わが国の社会を大きく変える1つの起爆剤になる可能性を秘めているのではないか。

第81回

わが国の大学の競争力は、明日のわが国のビジネスの競争力を示唆するものである。当コラムでも、何度か大学の競争力を高めるいくつかの方策について、私見を述べて来た。等々である。今回は、「学生流動化」の問題を取り上げてみたい。

第80回

国立社会保障・人口問題研究所は3月27日、2040年までを睨んだ日本の地域別の将来人口推計を行った結果を公表した。わが国の高齢化のスピードには凄まじいものがあるが、公表資料の内容を子細に見てみると、問題点がよく分かる。

第79回

前回のコラムで「就職活動は大学卒業後に」と述べたところ、多くの賛同をいただいたが、別途読者の方からいくつかご意見もいただいた。そこで、今まで書いてきたことの繰り返しになるが、再度、私見を整理してみた。

第78回

新聞の紙面は、連日、アベノミクスやTPP関係の記事で埋め尽くされているが、公務員改革や大学改革についても、先日、キラリと光る原石のようなうれしい記事を見つけたので、それを展開させてみた。

第77回

日経新聞の調査による大学生の就職希望企業ランキングが公表されたが、それによると、トップ10は銀行と保険会社が独占した。このような人材配分で、この国は、将来、本当に成長し繁栄するのだろうか?大いに疑問なしとしない。

第76回

モスクワで開かれていたG20は、2月16日夜に共同声明を採択して閉幕した。各紙は軒並み一面のトップで報じたが、日経新聞の見出しによれば、「アベノミクス薄氷の支持」という結果となったようだ。ところで、G20は何故、これほどまでに注目されるのだろうか。

第75回

総務省は2月1日、労働力調査(基本集計)2012年平均(速報)結果を公表した。労働力調査は、わが国における就業状態を毎月明らかにすることを目的としており、1946年から始まっている。今回は労働力調査に基づき、現下のわが国の就業の実態を概観してみたい。