出口治明

第114回

前週の当コラムで、2050年に向けた「日本の3つの未来」について述べたが、「2050年への構想」最終報告書は、実は、その先2100年までのシミュレーションもいくつか行っている。今回はそれを紹介してみたい。

第113回

日本経済研究センターは、この2月に「グローバル長期予測と日本の3つの未来」と題する「2050年への構想」最終報告書を公表した。このレポートには「経済一流国堅持の条件」という副題が付けられている。この3つの未来とは何か、そのシナリオをチェックしてみよう。

第112回

3月22日(土)の読売新聞朝刊に「読売・早大共同世論調査」の結果が掲載された。これだけ網羅的、体系的な調査は珍しい。とても興味深い内容なので紹介してみたい。

第111回

今年の1月、内閣府に「選択する未来」委員会が発足した。半世紀後の未来を見据えながら、2020年頃までの中長期的な課題への対応方向、大きな枠組みを示すことをその狙いとしている。その席上配布された2枚の図表が興味深いため、ここに紹介したい。

第110回

地方に講演にうかがったりすると「東京は景気もよく若い人が多くていいですね。地方は、それはもう疲弊して大変です」などと言われることが多い。今回は、地域おこしの枠組みについて考えてみたい。

第109回

医療機関の収入となる診療報酬の改定内容がまとまった。主眼は病院依存の医療から在宅ケア重視への転換であるが、高齢者の多くが慢性病を患っている現状を考えれば理の当然であるように思われる。超高齢社会に医療はどう対応すべきか、今回はこの問題を考えてみたい。

第108回

国民年金と厚生年金を合わせた約120兆円の積立金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)に対し、よりリスクを取った運用を求める声が政府の有識者会議などにある。この問題はどのように考えたらいいのだろうか。

第107回

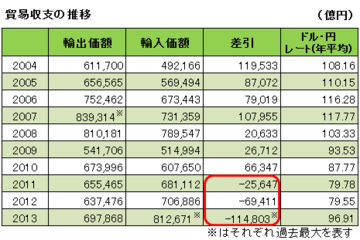

昨今問題視されている貿易赤字について「原子力発電所が停まっているのだから、鉱物性燃料の輸入が増えて赤字になるのは仕方がない」といった一種の楽観論(?)が幅を利かしているように見受けられが、本当だろうか。

第106回

猪瀬前都知事の辞任に伴う東京都知事選挙が1月23日に告示され、2月9日に投票される運びとなった。候補者もほぼ出揃った感がある。今回の東京都知事選挙に当たって、私たち有権者は何を考えるべきなのだろうか。

第105回

政府の2014年度予算案が決定した。総額約96兆円と過去最大規模になる。政治は税金の分配に他ならないのであるから、予算を分析して正しく理解することは、民主主義の基本中の基本と言っていいだろう。

第104回

月日の経つのは本当に早いもので、2013年は余すところあと2週間となった。今年は、景気回復や五輪決定などわが国にとっては、相対的に良い年であったように思われる。さて、来たるべき2014年はどのような年になるのだろうか。

第103回

政府は、29日の閣議で、企業統治の強化策を盛り込んだ会社法改正案を決定した。焦点だった社外取締役の設置義務付けは見送ったが、2年後に再検討すると明記した。義務化には経済界が反対していたとされるが、何が反対の理由だったのだろうか。

第102回

前回のコラムに対して友人や知人から「部分ではなく全体としてのわが国の税体系をどう考えたらいいのか」という指摘を受けた。そこで、全くの素人考えに過ぎないが、とりあえず基幹3税と呼ばれている所得税、消費税、法人税について1つの理想型を考えてみたい。

第101回

2015年10月に消費税率を10%に引き上げる時、食料品など生活必需品に軽減税率を適用するか否か、政権与党は本格的な検討を始めた。軽減税率は、一般に「課題の山」であると言われているが、どのような問題があるのだろうか。

第100回

10月18日、日本経済研究センターは、「農業保護はどの程度家計負担を増やしているか」と題するディスカッションペーパーを公表した。それによると、わが国の農業保護政策は、市民に消費税率3.4%をプラスオンしているのと同じ効果を持つという。

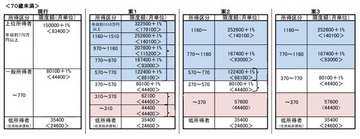

第99回

政府は10月7日、高額療養費の見直し案を提示して、2015年1月実施を目指す意向を示した。高額療養費制度はわが国の医療保険制度の根幹を成すとも言われ、2010年度で約2兆円が支払われている。政府はどのような改正を目指そうとしているのだろうか。

第98回

SNS等による言論手段の多様化・簡便化と、言論空間の豊かさや有効性とは必ずしもリンクしている訳ではない。言論空間を有効に機能させるためには、やはりそれなりの「言論の作法」が必要ではないか。

第97回

国連の「気候変動に関する政府間パネル」は、地球温暖化は人間の活動が主因である、とする作業部会の報告書を承認、公表した。この報告書は、今後の国際的な対策をまとめていく上での科学的な拠り所となるものと見られている。

第96回

消費税増税は経済書指標を見て普通に考えれば、法律通り来年4月に引き上げを行うことが一番自然なように思われる。しかし、市井の声は有識者とは少し異なるようだ。それはなぜだろうか。

第95回

2020年の第32回夏季オリンピック・パラリンピックの開催地として、東京が選ばれた。2020年の開催まであと7年、この間に何をなすべきか、せっかくの好機を活かすべく、みんなで知恵を絞ってみようではないか。