杉田浩一

第8回

ミャンマー進出・成功する現地パートナーの見つけ方

まるで勝手のわからない海外の国で事業展開を行う際の成功の秘訣は、現地で良いパートナーをみつけることだ。海外進出において語り尽くされた言葉の裏に、どれだけ多くの企業が、現地パートナー相手との関係で痛い目にあったことだろう。今回は成功する現地パートナーの見つけ方、特にパートナー候補の検討・リストアップ・スクリーニングについて考えたい。

第7回

ミャンマーにおける効率的な現地調査の方法とは!?

ミャンマー進出のための現地調査も、事前に確認すべきポイントを絞り込んでおかないと、現地リスクや事業機会の効率的な分析は難しい。今回は、効果的な現地調査の方法について考えてみたい。

第6回

日本が協力を表明したミャンマー・ダウェー経済特区のポテンシャリティとは!?

今回は、日本が協力を表明したミャンマー・ダウェー経済特区のポテンシャリティについて解説する。「タイ、ミャンマーにとってのダウェーの位置付けとは何か」「現在前向きに進み始めたのは何が理由なのか」「その場合の想定される課題と成功のためのポイントは何か」、検証していきたい。

第5回

「なぜ」ミャンマーに進出するのか?検討するための6つのフレームワーク

ミャンマー進出の先行組の会社の相談を受けて驚くことがある。びっくりするほど事前の検討なしにミャンマーに入っていって、失敗をしていることだ。今回は、そもそも「なぜ」ミャンマーに進出するのか?検討するための6つのフレームワークについて考えてみたい。

第4回

ミャンマー進出における8つのリスクとは?

ミャンマーに進出すれば、未開の大市場や、優秀で安価な労働資源が待っているかのような論調が、マスコミをにぎわしている。その一方で、ミャンマー進出を決定したとの報道があった日系企業で、いまだに進出に至っていない企業も多い。今回はミャンマー進出におけるリスクについて、述べていきたい。

第3回

いま、日本がミャンマーに注目すべき8つの理由とは?

今回は、そもそもなぜミャンマーに注目が集まっているのかを整理し、8つの理由に集約してみたい。そして、なぜミャンマーでは日本ならではの優位性を発揮できるのか、述べていきたい。

第2回

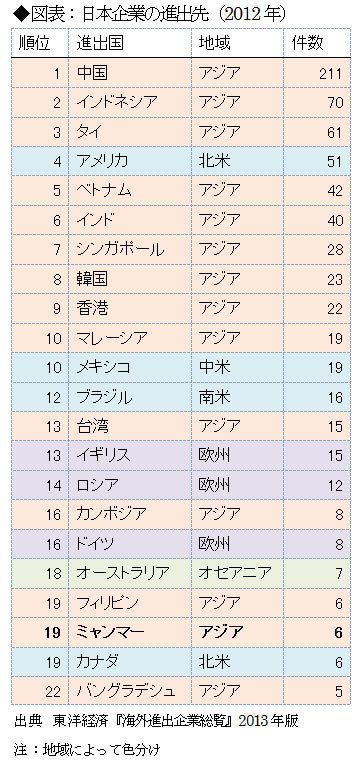

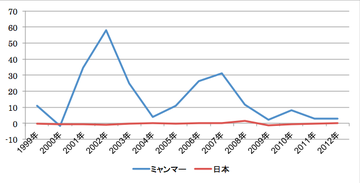

ミャンマー進出を加速する日本企業。今後さらなる増加が見込まれる業種は?!

2015年9月には、日本・ミャンマーが官民一体となって開発を進める「ミャンマー・ティラワ経済特区(SEZ)」プロジェクトの開業式典が開催された。日系企業の活躍が聞こえてくる中で、今回はまずは現在のミャンマー進出の状況を確認し、その進出における主な理由とそのリスクを見ていきたい。

第1回

アウン・サン・スー・チー氏率いる国民民主連盟が勝利!いま本当にミャンマー進出のチャンスなのか?リスクとは何か?!

2015年総選挙でアウン・サン・スー・チー氏率いる国民民主連盟が勝利!いよいよ本格的な民主化へ向かい、今がミャンマー進出のチャンスと言われています。本連載では、ミャンマーにいつ進出し、何を進出対象にすべきか。そして、どのように進出すべきなのか、現地に精通した著者が進出の実態とコツを、伝えていきます!

第21回

東南アジアでは昔から日系コンテンツが強かった。しかし最近はどうも旗色が悪い。ミャンマーにおいても状況は基本的に同じだ。現地では、韓国ドラマと韓国文化をパッケージ化したマーケティング戦略が有効に機能している。

第20回

ヤンゴンで最近、日系飲食店の進出が加速している。こうしたサービス業はいかにきちんとした接客ができるかが重要だが、日本式の細やかな顧客対応が存在しないミャンマーで、どのように接客レベルを定め従業員教育をすればいいのだろうか。

第19回

ミャンマーに進出した企業から、物流が非常に難しいという話を聞く。実際のところ、ミャンマー国内外での陸・海・空路はそれぞれどうなっているのか。うまく機能していない場合、何がボトルネックになっているのだろうか。

第18回

製造業が安い人件費を求めてミャンマーに製造拠点の移転をしても、実際にはコスト削減は思ったほど得られないケースが多い。前回、本連載で中国と比較したケースを紹介したが、今回は詳しく原因とその対策を考えてみたい。

第17回

中国と比較して、人件費の安いミャンマーへの工場移転を考える動きが増えている。ただ、ミャンマーはインフラ面の未整備をはじめとしたコスト上昇要因も存在する。中国からミャンマーに製造拠点を移すことは、どの程度メリットがあるのだろうか。

第16回

中国の人件費上昇で、東南アジアへの工場移設が語られ始めて久しい。しかし、東南アジアでも賃金水準が急激に上昇し、現地担当者の頭痛の種となっている。ミャンマーは安価な労働力がふんだんに存在するが、製造業にとって進出先としては有望なのだろうか。

第15回

三井住友銀行は2012年5月22日に、ミャンマーの大手金融機関であるカンボーザ銀行(Kanbawza Bank)と技術支援に関する覚書を締結した。世界の有力銀行がアプローチする中でなぜ三井住友銀行が選ばれたのか。

第14回

ミャンマーの金融システムに対する根強い不安とサービスの遅れは、ミャンマー経済における数多くあるボトルネックのなかでも、社会の仕組みの根底を揺るがすほど、影響の大きいものだ。今回は、各銀行が直面している課題は何かについて見ていきたい。

第13回

現在流通している通貨が、ある日突然、使えなくなったらどうなるだろうか。たちまち社会が大混乱に陥ることは容易に想像できる。このような空想じみたことは、小説の世界でしかお目にかかれないが、それが過去3度も起こったのがミャンマーだ。

第12回

大きな可能性を秘めるミャンマーの農業。日本企業に収益機会はあるのだろうか。今回は三井物産のミャンマーでの農業分野の取り組み、特に稲作への関与のなかから、そのカギを読み取っていきたい。

第11回

日本はミャンマーの農業のどのような分野に貢献できるのだろうか。その答えを探っていくと、日本古来の農業ノウハウや、日本人が得意とするコツコツと地道な人材育成が、いまのミャンマーに求められているのではないかということが見えてきた。

第10回

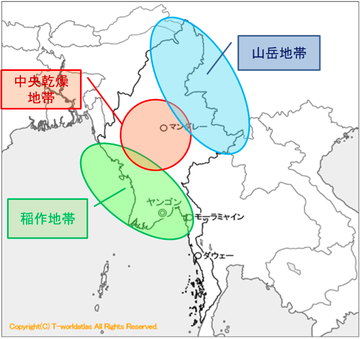

ミャンマーの業界を見るに際して、必ず外せない分野。それが農業である。現在、ミャンマーGDPの約4割を占め、かつ就業人口の約6割が農業に従事している。また、日本は戦後の食糧難の際にミャンマーからのお米に助けられたという過去もある。