中原 淳

最終回

海外赴任者が帰国後に退職してしまう理由

みなさんは、海外勤務で大活躍をした方が、帰任後すぐに会社を辞めてしまった、転職してしまった、といった話を耳にしたことはありませんか? 実は帰任後すぐに会社を辞めてしまう例は、海外でもよくあることのようで、アメリカの研究者が調査を行っています。この理由は何でしょうか。

第4回

海外赴任人材を潰してしまう企業の共通点

多くの企業でグローバル人材の育成の必要性が叫ばれていますが「いつか海外で活躍したい」と夢を語っていた新人を、採用しても、会社でしばらく仕事をしているうちに、そのマインドを失ってしまいます。こうしたことはなぜ起きるのでしょうか? 私はこの現象を「実務担当者 グローバル気枯れモデル」と命名しました。どういうことかご説明しましょう。

第3回

海外赴任が上手くいかない人材に欠けている「3つの能力」

人事、人材育成の世界では「グローバル人材の育成が急務」という言葉をあちこちから耳にします。国内市場は縮小し、内需拡大の限界に直面しつつある今、グローバル市場で生き残るために「グローバル人材」の育成が不可欠である、との危機感があるからです。ですが、そもそも「世界で活躍できるグローバル人材」とはどのような人材なのでしょうか?

第2回

「グローバル人材」採用を多くの企業が失敗する理由

「グローバル人材」を採用するために、まず何を見なければならないのでしょうか? これについて私たちは、採用で見抜かなければならないポイントは「動機」ではないか、と考えました。海外で働きたいという気持ちは、当人の持つ「動機」がもっとも強い影響を与えるのです。

第1回

日本企業にありがちな“グローバル風”研修3つの落とし穴

国内市場は縮小し、内需拡大の限界に直面しつつある今、成長が期待されるグローバル市場に乗り出していく人材の育成は、多くの日本企業にとってますます重要になっていくことは間違いありません。そこで人材開発研究、最新の調査でわかっていることから、グローバル人材育成のあり方を考えていきます。

第11回

日本交通・黒タクシーに学ぶ「おもてなしの秘密」検証現場⇒日本交通

東京オリンピック開催が決定し、「おもてなし」の機運が高まる東京。その最前線に立つのがタクシー。日本交通では、同料金でハイヤー並みのサービスを受けられる「黒タク」を導入し、他社と差別化を図っている。タクシー運転手のやる気を引き出す仕組みを取材した。

第10回

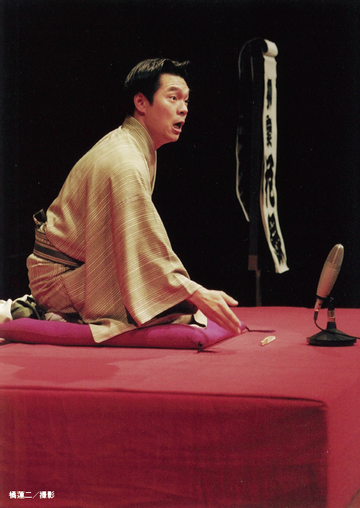

「弟子は師匠なり」教えることで学ぶ落語家の日常 検証現場⇒落語家・柳家花緑さん

柳家花緑さんは、落語界をリードする若手実力派のひとり。落語の公演で全国各地を飛び回りつつ、テレビや舞台などでも幅広く活躍し人気を博している花緑さんは10人の弟子を持つ師匠でもあります。そんな花緑さんに落語の学び方、そして落語の教え方についてお話を伺いました。

第9回

「もう一度、社会に戻って働きたい」農業での再出発・再挑戦を支援する畑の学び

日本の新たな「成長分野」として位置づけられ、産業として注目を集めている農業だが、高齢化や後継者不足により農業人口は減少し続けている。そうした農業の現場に、農業で人生の再チャレンジをめざす元ホームレスや生活保護受給者、ニートを送り込もうと就農支援を行うNPO「農スクール」を訪れた。

第8回

女性の早期離職を防ぐ3つの秘密とは?

日本初の家事代行サービス会社として急成長しているベアーズ。前編では、家庭の主婦たちがさまざまな研修を受けることで、家事のプロフェッショナルへと成長する様子をご紹介しました。とはいえ、家庭を持つ人が多いこの世界では、辞めてしまう人が多いのが現実。せっかく育てた人材が早期離職してしまっては意味がありません。「この会社でずっと働きたい」を思ってもらえる奥の手とは?!

第7回

「プロ主婦」研修でウーマンパワーを引き出せ検証現場 ⇒ベアーズ【前編】

日本初の家事代行サービス会社として急成長しているベアーズ。そのサービスはベアーズレディと呼ばれるサービススタッフに支えられています。ベアーズレディの平均年齢は50歳代で、ほとんどが今まで働いたことがないごく普通の主婦。専業主婦たちが家事のプロとしてイキイキと働く現場の秘密に迫ります。

第6回

自信のない若手を変える「全員主役」作戦とは日本一“人が育つ”予約殺到料理店 検証現場⇒日本料理店「六雁」【後編】

上下関係の厳しい和食の世界。見習い中の新人たちは『坊主、あひる、追い回し』などと呼ばれ、まず人間扱いされないといいます。この育成法に真っ向から異議を唱えたのが銀座「六雁」のディレクター榎園豊治さん。なんと彼は和食料理店には珍しい「オープンキッチン」を取り入れ、若手をはじめ料理人たちの仕事をお客様の視線にさらすことにしたのです。一人ひとりを主役にする教育法は成功するのでしょうか?そして、お店の経営は成り立つのでしょうか――。

新人も“表舞台”に立たせる「2つの理由」日本一“人が育つ”予約殺到料理店検証現場⇒日本料理店「六雁」【前編】

銀座の「六雁」は連日満席が続く人気の日本料理店。旬の野菜を名物とした独創的な日本料理のコースは一品一品が目にも鮮やかで、まるでアートのよう。若い料理人たちが、きびきびと立ち働く姿が印象的なこの店のコンセプトは「人材育成」。人が育つ日本料理店の秘密に迫ります。

第4回

「背中を見て学べ」じゃ間に合わない!今ドキ若手育成寡黙な年配職人たちを育て上手に変身させた“秘策”とは

かつては「煙草店の数ほどあった」テーラー。それだけに日本のハンドメイドスーツの技術は奥深く、コンピュータでは表現できない絶妙な曲線、フィット感を描き出すことができるのだそう。しかし、あらゆる業界が直面している「高齢化ショック」が、今やこの世界をも飲み込もうとしています。貴重な技術は永遠に失われてしまうのか?!そこで、銀座テーラーの経営者はある決断をくだします。彼女が開いたのは、なんと“学校”だったのです。

第3回

「背中を見て学べ」じゃ間に合わない!今ドキ若手育成 テーラー業界が直面した“高齢化ショック”

21世紀を生きる我々にとって、洋服は大量生産された製品から選んで「買うもの」ですが、数十年前まで、特にスーツは、テーラーで「仕立てるもの」でした。しかし、既製服の普及により、職人の数も減少、高齢化が進んでいます。そうした中、手縫いでスーツを仕立てる伝統的な技術を残そうと、若い職人たちを育てる銀座テーラーを取材しました。

第2回

女子アナの話はなぜ伝わるのか加藤シルビアさんの原点“本番中の衝撃体験”

このコーナーでは、毎回、“学びに満ちた仕事の現場”を訪問し、Workplace Learning(職場の学び)の観点から、検証していきます。日頃はあまり目にすることのないさまざまな職種の「現場」。そこでは、どのような仕事がなされ、人はどのようにして知識やスキルを学び、育っているのでしょうか。企業の人材育成では見落とされがちな「学びのスイッチ」を掘り当てます。

第1回

女子アナの話はなぜ伝わるのか新人を喋りのプロに変える“耳トレ”の秘密

このコーナーでは、毎回、“学びに満ちた仕事の現場”を訪問し、Workplace Learning(職場の学び)の観点から、検証していきます。日頃はあまり目にすることのないさまざまな職種の「現場」。そこでは、どのような仕事がなされ、人はどのようにして知識やスキルを学び、育っているのでしょうか。企業の人材育成では見落とされがちな「学びのスイッチ」を掘り当てます。

最終回

さまざまな「事後フォロー」が研修の効果を高める

研修が終われば、研修の仕事は全て終了と言うわけではありません。研修効果を高める上でも、研修そのものの持続可能性を高める上でも、研修後のアフターフォローや振り返りは欠かせません。では、研修後、研修開発担当者は何をすればいいのでしょうか。

第4回

誰もが参加したくなる研修にするには?研修のPR戦略

研修内容にマッチした参加者を集めるためには、研修内容を的確かつ魅力的に伝える「広報」「PR」という視点が欠かせません。「あの研修はとてもいい企画だったのだけど、人が集まらなかったよね…」では、残念ながら組織に対する貢献価値はゼロです。

第3回

私が研修講師に!?ム、無理ですよ!

昨今では、「研修の内製化(自社開発)」が人材育成のトレンドとなってきており、社内人材が研修講師として登壇する機会も増えてきています。ですから、ある日突然研修講師を依頼されるということも珍しいことではありません。

第2回

研修内容って、どうやって決めればいいんですか?

「研修企画」は研修開発プロセスの中で、最も重要なプロセスの1つです。研修企画の良し悪しは、研修の成否に多大な影響を与えます。ある実務家の方は「企画7割、運営3割」と、その工程の大切さを述べていたほどです。