公安機関による24時間監視対象とは思えない「普通さ」

現在でもAのアジト内部では、「革命運動」に関する活動や主張を掲載した機関紙の制作・発行をはじめとして、党派の結成以来続く主要な活動が行われている。

構成員が共同生活を営んでいるアジトには人の出入りが多く、出入口が見える位置には公安警察(公安)の車が止められており、24時間体制の監視が続けられている。そして、今でも数ヵ月に一度は、機動隊を伴ってガサ(家宅捜索)が入るともいう。ここに確かに存在する、もはや「普通の市民」の誰もが気にすることのない「国家権力」と「国家転覆を目指す反権力」との駆け引きが始まってから、半世紀近くになる。

「独自の思想」「要塞」「共同生活」。これだけ聞くと、そこはどこかの宗教施設かのようで、内部にはさぞかし異常で陰湿で常人の理解を超えた光景が広がっているのではないか、という印象を抱かれるかもしれない。しかし、そのアジトに入ってまず驚くのは、「期待はずれ」なほどの「普通さ」だ。

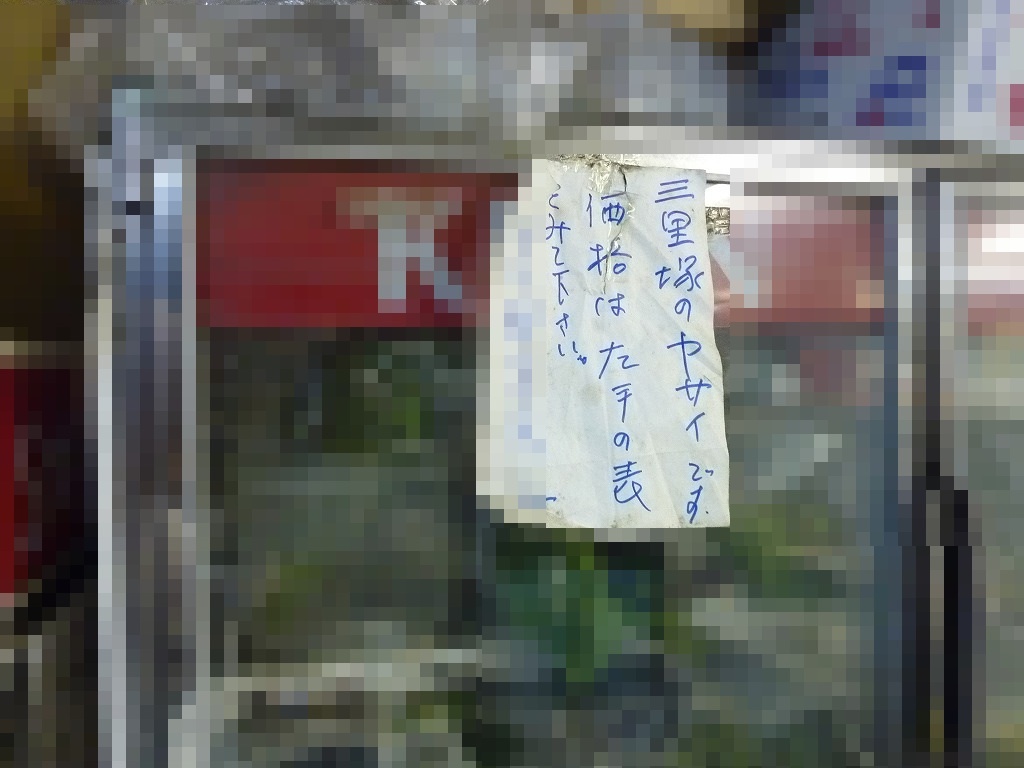

食堂では闘争拠点の一つ「三里塚」でとれた野菜が売られる

食堂では闘争拠点の一つ「三里塚」でとれた野菜が売られる

マエノに案内されたアジト内部のある部屋では、若手の構成員が共同生活を送り、ビラを作ったり読書をしたり、各々が思い思いに過ごしている。食堂や風呂、寝室と見ていくと、どこも掃除が行き届いていて清潔だ。

また、内部にある食堂・風呂へと向かえば、見た目はみな普通の「おじさん」や「おばさん」の年配構成員が、外部の者である私に柔和な表情で会釈をしてくれる。いや、「おじさん」「おばさん」というよりは、その多くが「おじいさん」「おばあさん」と表現したほうが正確な年齢層に達しつつある。「過激派」という言葉に抱く「火炎瓶」「爆弾」「テロリスト」的なイメージと、ものものしいアジトとその内部にある意外な現実との乖離が、ますます私に、彼らを「普通」に見せるのかもしれない。

正確な数字を明かしてはくれないが、少なくともそこに暮らす者の平均年齢は60歳を超えているように見えた。しかし、それは意外なことでもなく、彼らの歴史を振り返れば当然のことだ。

40年前に「若者」だった彼らの闘いが今も続く

彼らのような、新左翼・「過激派」の構成員数が最も膨れ上がったのは1960年代の後半である。第二次世界大戦の終結から20年あまりが経過。西側先進諸国では、一部で革命への期待が高まり、「政治の季節」と呼ばれる学生運動・労働運動が盛り上がる時代へと突入した。

経済成長の加速度がピークに達し、ある程度の富が達成される一方で、社会の随所に存在する官僚的組織の抱える弊害や経済格差への反省と相まって東側共産主義国への幻想も肥大化していった。学生運動の象徴としてそれを記憶する者も多いであろう、東大紛争・東大安田講堂攻防戦という一つのピークとなる「事件」につながる形で、学生や労働者を動員していった。

1969年1月の安田講堂封鎖解除で検挙された学生の数は633人にも達した。新左翼党派が先導する運動は、一つの「時代の空気」を形成した一方で、そこで露呈した強引さや暴力性は、大衆による支持を失わせていった。しかし、その傾向と反比例するように、彼らの過激化・暴力化は急速に進んでいく。

1970年に起こった共産主義者同盟赤軍派によるよど号ハイジャック事件、1971年から72年にかけての連合赤軍による山岳ベース事件・あさま山荘事件、同じく1972年の日本赤軍によるテルアビブ空港乱射事件……。その詳細に触れずとも、多くの人々がメディアを通して凄惨さを脳裏に焼きつけている事件に違いない。

その「外向き」の過激化・暴力化は、「政治の季節」が退潮を迎えるなかでも新左翼・「過激派」を支持してきた者たちをすら、彼らから急速に遠ざけることにつながった。その結果、自らが「戦争」と呼ぶ「内向き」の闘いを活発化させていく。「内ゲバ」である。

1970年代半ばから80年代、「過激派」と呼ばれる党派同士でのイデオロギー的、あるいは「微妙な人間関係」のすれ違いが、次第に具体的な暴力の応酬へとつながっていく。そして、それはいつしか100名単位の死傷者が出る殺し合いへと発展した。彼らが掲げる理想がいかに明るくとも、あるいはその理論が高度に洗練されていったとしても、「普通の人」が強い拒否感を覚えるのは当然のことだ。「大衆からの孤立」、人の集まらぬ時代に入っていった。

つい最近まで、その当時30代~40代だった世代、つまり現在は70代~80代になろうとする世代がリーダーを務め続けてきた党派も少なくないが、近年、彼らの多くが引退・死去している。そして、同時期に20代かそこらだった者たち、いわゆる「団塊の世代」前後であり、今60代半ばにさしかかろうとする者を中心とした世代が、構成員の中心を務めている状況がある。

現在の組織が「おじいさん」「おばあさん」中心になるのも当然のことなのだ。