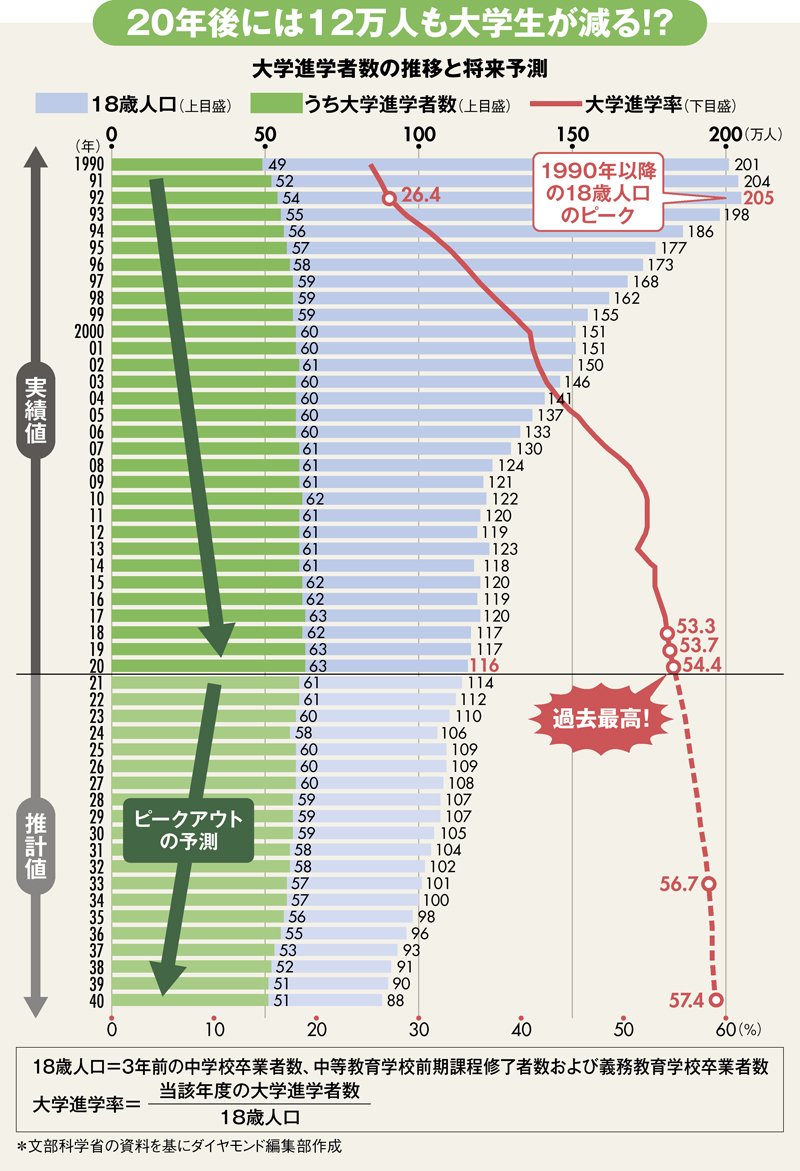

大学全入時代に突入した10~20年後

日東駒専・産近甲龍は「学歴ボーダーライン」に?

18歳人口が大きく減少する一方で大学進学率は跳ね上がり、4年制大学の数は親世代の受験時代のおよそ500校から800校近くへと増加した。

そして、今秋、日本私立学校振興・共済事業団が発表したように、2021年度の私立大学の入学定員充足率が89年の調査開始から初めて100%を下回り、本格的な大学全入時代に突入した。定員割れの4年制私大の数も前年度から93校増え、277校に急拡大だ。

この状況にあって、日東駒専・産近甲龍のブランド力は親世代に比べて低下したのか?その答えは否だ。「現受験生のボリュームゾーンにとって、日本人の大半が知るようなネームバリューを持つ日東駒専・産近甲龍は、親世代と同じく、かなりの憧れ大学に位置付けられている」(近藤氏)からだ。

別の予備校幹部は「大学全入時代を迎え、今後も18歳人口が減り続けることから、10年後、20年後には、日東駒専・産近甲龍あたりが、学業で努力した証しという意味での『学歴』と見なされる大学のボーダーラインになっていても不思議ではない」と予想する。つまり、少子化が進んだとしても、これら中堅私大が「定員割れになったり、その難易度の高さはともかく偏差値が付けられないような事態に陥ったりすることは考えにくい」(さらに別の予備校幹部)というわけだ。

実際、日東駒専・産近甲龍の難易度は「近年はかなり難化傾向にあった」と言うのは、ベネッセコーポレーション教育情報センターの谷本祐一郎センター長だ。その背景には、16年から国の政策として始まった大学定員厳格化の波が中堅私大にも遅れて波及したことがあるという。

「定員厳格化の影響は17~18年度入試では、早慶に上智大学、『MARCH(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)』など難関私大においてより顕著で、日東駒専など中堅私大ではあまり影響がなかった。ところが、19~20年度あたりから徐々に中堅私大にも影響が出始め、例えば19年度における偏差値50~55の受験者の日東駒専・産近甲龍の合格率は16年度と比べ、ほぼ軒並み半減した。しかし、21年度入試はコロナ禍で志願者数が大幅に減少したこともあり、難易度は定員厳格化前のレベルに近づいた」(谷本氏)

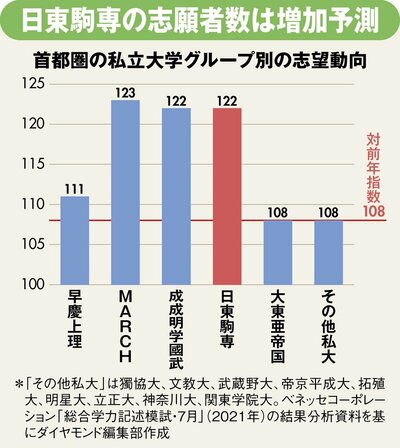

では、一般入試まで残り3カ月を切った日東駒専・産近甲龍の22年度入試はどうなるのか?

21年度はコロナ禍の影響などによって志願者が激減したことで易化したが、来る22年度は模擬試験受験者の志望動向から、中堅私大を中心に受験者数が増加に転じるとみられている。

日東駒専・産近甲龍は、MARCHや「関関同立(関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学)」などの難関私大を目指す受験生からは最後のとりでとして、一方、「大東亜帝国(大東文化大学、東海大学、亜細亜大学、帝京大学、国士舘大学)」や 「摂神追桃(摂南大学、神戸学院大学、追手門学院大学、桃山学院大学)」などの受験生からは憧れのチャレンジ校として、双方の受験生の“合流点”でもある。

その意味では、大学受験を志す多くの受験生にとって「無視できない」存在だ。特集を通じて、入り口(難易度)から出口(就職)まで、その実力に迫る。