浮気相手の子も育てて

常に夫に尽くした梅子

明治18(1885)年、伊藤は初代総理大臣となり、梅子は総理大臣夫人に。夫婦で鹿鳴館に洋装で出席した際には「場末の芸者が」と陰口を叩く人々もいたというが、彼女は聞き流す。

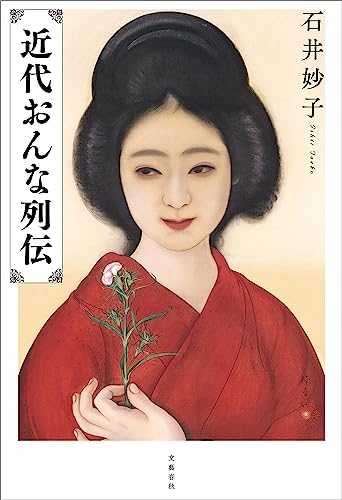

『近代おんな列伝』(文藝春秋) 石井妙子 著

『近代おんな列伝』(文藝春秋) 石井妙子 著

伊藤との間には1男、2女を得ているが、次女の生子を残し、2児は早世した。一方、夫は総理となってからも次々と女性たちと浮名を流し、子どもを作ることさえあった。梅子は伊藤が他の女性との間にもうけた女児を引き取り、育ててもいる。

その上、伊藤と関係を持つ芸者たちが屋敷にやってくれば自ら歓待した。そんな梅子を世間は、「賢夫人」「婦徳の鑑」と称えたのだった。現代の感覚ではなかなか理解しがたいが、梅子は伊藤がいかに仕事で心身を酷使し、疲れ切っているかを知っていた。だからこそ、伊藤のためになることならばと考えていたようである。

伊藤もまた、当時の日本人男性にはめずらしいほど梅子を立て、感謝の言葉を口にした。梅子が体調を崩したと聞くと、政務を投げ出してでも駆けつけ、「尊敬する人は」と聞かれれば、迷わず、「一に天子様(明治天皇)、二にかか様(梅子)」と答えたという。

明治42(1909)年、伊藤はロシアのココツェフ蔵相と満洲問題を話し合うため、清国内のハルビンを訪問。ハルビン駅で各国領事の歓迎を受け、歩き出したところを銃で撃たれ、その場に倒れた。犯人は安重根という名の朝鮮の青年だった。韓国統監であった伊藤は朝鮮の植民地化を進めた張本人であると恨んでの犯行であったとされる。

撃たれた直後の伊藤には、まだ意識があり、犯人が朝鮮の青年だと聞くと、「馬鹿な奴じゃ」と言い残して絶命したと言われる。

梅子は神奈川県の大磯の別邸(滄浪閣)で伊藤の死を知った。その後、弔問客が押し寄せてきたが少しも取り乱さず、冷静に取り仕切った。

梅子の産んだ次女の生子は、伊藤が目をかけていたジャーナリストで後に政治家に転身する末松謙澄と結婚する。伊藤の死後、梅子の生活はそう楽ではなかったようで、最後は生子に引き取られて、大正13(1924)年に75歳で没する。生子にも子どもはおらず、梅子の血を引く直系の子孫はいない。

見果てぬ夢をともに見る。永遠の伴走者―。良家の子女には果たせない胆の据わった女が、初代総理大臣の傍らには必要だったのだろう。