写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

鳥羽・伏見の戦いで旧幕府軍が敗れ、迫りくる新政府軍に江戸を無血開城した後も、東北諸藩は新政府軍との戦いを続けた。このとき彼らに、幕府が築き上げた巨大な海軍力が合流していたら、戦いの行方は大きく変わっていたはずだ。旧幕府海軍を掌握していた榎本武揚は、なぜ決断できなかったのか。※本稿は、金澤裕之『幕府海軍-ペリー来航から五稜郭まで』(中央公論新社)の一部を抜粋・編集したものです。

「全ての軍艦を差し出せ」

突きつけられた降伏条件

新政府軍が江戸へと迫るなか、さまざまなルートで寛典(寛大な処置)の嘆願が行われたが、いずれも新政府軍から和平の確約を得られなかった。勝海舟は和平不成立に備えて江戸市中に火を放つ算段をつけ、和戦両様の構えをとるが、徳川慶喜が派遣した山岡鉄太郎(号は鉄舟。精鋭隊頭)が、慶応4年(1868)3月9日に東征大総督府参謀西郷吉之助(隆盛。薩摩藩士)との会談に成功する。

西郷から山岡へ示された、徳川家の新政府への降伏条件は次の五条であった。

一、江戸城の明け渡し

一、城中の兵の向島退去

一、全ての兵器の引き渡し

一、全ての軍艦の引き渡し

一、徳川慶喜の岡山藩への御預

山岡は徳川慶喜の岡山藩御預以外すべての項目を受け入れ、事態は戦争回避へ向け大きく前進する。これを受けて3月13日には高輪の薩摩藩下屋敷で、14日には田町の同藩蔵屋敷で勝・山岡と西郷の会談が行われた。徳川家軍事取扱の勝と西郷の会談は交渉の節目となる事実上の両軍トップ会談となった。この会談で江戸城の新政府軍への明け渡し、徳川慶喜の水戸での謹慎などが合意され、15日に予定されていた江戸総攻撃は中止される。

その後も条件の細部について交渉が続けられ、4月4日に正式に通告された降伏条件では、軍艦引き渡しに関していったん全ての軍艦を差し出し、徳川家へ新たに与えられる予定の所領に相応した分をあらためて差し戻すことになっていた。

旧幕府海軍は「榎本艦隊」に変容し

8隻の軍艦で品川沖を脱走

この軍艦引き渡しに同意しなかったのが海軍副総裁の榎本である。

海軍総裁の矢田堀鴻は主家の恭順方針と榎本たち強硬派との板挟みに懊悩したものか、城中にも浜御殿の海軍所にも姿を見せなくなっていた。海軍総裁が消えたこの状況で誰が旧幕府海軍をまとめるのか。海軍で人望のない勝が掌握するのは望むべくもない。旧幕府海軍は本来の指揮系統を離れ、榎本個人に従う「榎本艦隊」へと変容しつつあった。

榎本が艦船引き渡しを拒んでいる間にも状況は変わりつづけていた。慶応4年(1868)5月15日には旧幕臣有志を中心に結成され上野の寛永寺に拠っていた彰義隊が新政府軍と交戦し、一日で壊滅している。24日には徳川家の処分が決定し、御三卿田安家から宗家を継承していた徳川亀之助(家達)が駿河を中心に70万石を与えられて新たに駿河府中藩を立藩した。家達このとき6歳。13代将軍家定、14代将軍家茂の又従弟にあたり、家茂が死に臨んで後継者に指名した少年である。このときは困難な情勢で将軍職を継承するには幼少に過ぎると見送られたが、徳川家が政権を去った今となっては宗家を継承するのに支障はなかった。

榎本は8月9日に家達が駿河へ向けて東京(7月17日に江戸から改称)を出発したのを見届けると、8月19日の夜半に麾下の艦船を率いて品川沖を脱走、奥羽越列藩同盟の盟主となっていた仙台藩へ向かった。榎本が率いていたのは、軍艦「開陽」「蟠龍」「回天」「千代田形」、蒸気運送船「長鯨丸」、「神速丸」、帆走運送船「咸臨丸」「美加保丸」の8隻である。以後、榎本と行動をともにした艦船群を「榎本艦隊」と呼ぶこととしたい。

榎本はこの8隻のほか会津藩への物資輸送のため「順動丸」を越後方面へ、庄内藩支援のため「長崎丸二番」を出羽方面へ派遣しており、これとは別に第二次幕長戦争でも活躍した蒸気運送船「太江丸」と帆走運送船「鳳凰丸」が仙台藩へ貸与されていた。早い話、榎本は東北へ脱走した時点で2ケタの艦船を指揮下に収めていたことになる。

徳川家脱走部隊も率いて

五稜郭で「蝦夷地平定」を宣言

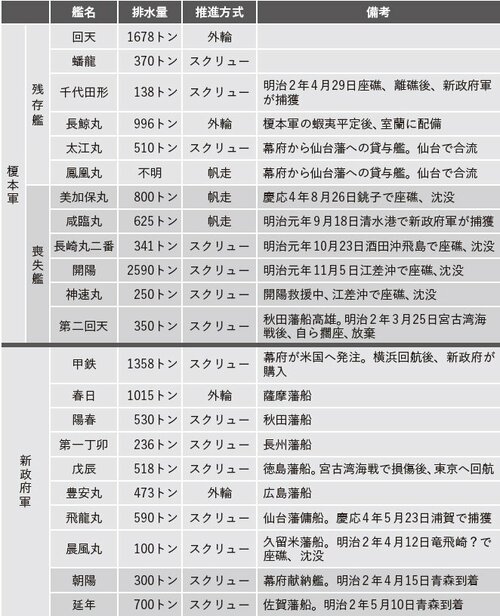

「新政府軍反攻開始時における両軍の海軍」

「新政府軍反攻開始時における両軍の海軍」出所:「赤塚源六北地日記」、伊藤之雄編著『維新の政治変革と思想』第6章、大山柏『戊辰役戦史』補訂版、下巻などより作成。

注:蒸気船が導入されたばかりの幕末期日本では船舶の管理制度が未整備であり、排水量に諸説ある船も少なくないため、最も合理的と思われる数字を採用した。

拡大画像表示

松島沖に入り奥羽越列藩同盟と合流した榎本艦隊だが、ここも安住の地とはならなかった。新政府軍が奥州街道を掌握するなど、品川脱走の時点で同盟軍の劣勢は明らかになっており、明治元年(1868)9月15日には仙台藩が新政府軍へ降伏、榎本は身の置き場を失う。榎本はなお抗戦を望む同盟軍の敗残兵を収容し、10月12日に石巻南東の折ノ浜を出航、盛岡藩領宮古湾(現在の岩手県宮古市付近)で薪を補給して蝦夷地へ向かった。榎本艦隊は石炭を入手する手段を失っていたのである。

榎本艦隊に乗り込んだのは大鳥圭介(元歩兵奉行)、古屋佐久左衛門(元歩兵差図役頭取)、土方歳三(元新選組副長)らが率いる徳川家脱走部隊(伝習隊、衝鋒隊、遊撃隊、彰義隊など)、仙台藩の洋式部隊額兵隊など約2500名。元老中の板倉勝静、小笠原長行、元京都所司代の松平定敬らの大名、初代軍艦奉行で元若年寄の永井尚志らの高級幕吏も榎本艦隊に身を投じた。陸軍力を加えた今、これからは彼らを榎本軍と称することとしたい。

10月21日に榎本軍は箱館の北北西40キロメートルに位置する鷲ノ木へ上陸、箱館へ南に直進する部隊を大鳥圭介が、海岸沿いに進む部隊を土方歳三が指揮して進撃を開始した。25日には「回天」「蟠龍」が箱館港に入り、陸戦部隊が上陸して弁天台場などを占領して陸軍部隊を支援、翌26日に大鳥隊が箱館の洋式城郭五稜郭を占領した。

12月15日に榎本は五稜郭で蝦夷地平定を宣言し、士官以上の選挙で総裁に榎本が、副総裁に松平太郎(元陸軍奉行並)が選出された。

一方、新政府は反攻準備を着々と進めていた。明治2年(1869)1月の段階で青森口の新政府軍は、陸上兵力で約3000人、海上からは3月18日から20日にかけて海軍参謀増田虎之助(明道。佐賀藩士)が率いる艦隊が宮古湾へ到着する。

4月6日、新政府軍の第一陣2000名あまりは、青森を出港。4月9日に乙部(現在の北海道爾志郡乙部町)へ上陸した。

乙部上陸以来、進撃する陸軍部隊への砲撃支援を行っていた新政府艦隊は、榎本軍が五稜郭周辺に追い込まれていくにつれ作戦正面を箱館湾口に集中できるようになり、5月に入ると箱館湾を舞台に連日のように戦闘が繰り広げられた。

蝦夷の地に見た夢よさらば

榎本の箱館占領は7カ月で終わった

五稜郭に追い詰められた榎本は降伏勧告を拒否するが、重ねての勧告についにこれを受け入れ、5月18日に五稜郭を開城した。榎本軍の鷲ノ木上陸以来、約7カ月にわたって繰り広げられてきた箱館戦争はこうして幕を閉じた。

人が歴史を学ぶにあたって最も慎むべきは全ての情報、全ての結果を知る全知全能の神となり、当時の人々を断罪する態度であると筆者は考えている。

その上で、榎本が敗者となったのは果たして歴史の必然だったのか、神の視点にならないよう気を付けながら考えてみたい。

奥羽越列藩同盟が成立した慶応4年(1868)5月初頭に時計の針を戻してみよう。事実として述べることができ、なおかつ恐らく榎本自身も認識していた前提条件は次のとおりである。

・旧幕府海軍は榎本が掌握しており、その意に反して行動する艦はない。

・徳川家処分がどのようなものになるか、情勢は予断を許さない。

・奥羽越列藩同盟は徳川家海軍の支援を望んでいる。

・関東、北越の戦況は新政府軍有利に進んでいるものの確定的ではない。

榎本が取り得た選択肢の一つ目が徳川家の恭順方針遵守である。榎本には不本意な選択肢だが、主家の方針と一致しているだけに行動の名分が最も立ちやすい。軍事的には徳川家が保有する品川、浦賀、そして横須賀で建設中の造修施設が利用可能となり、武器、弾薬、艦隊脱走後に榎本が確保に苦しんだ石炭も、幕府が構築した供給システムの恩恵に与かれる。ただし、この場合いったん全ての艦船を明け渡さなければならず、徳川家の新たな所領に応じて差し戻される約束の艦船がどれほどの数になるのか、そもそもこの約束は守られるか保証の限りではない。