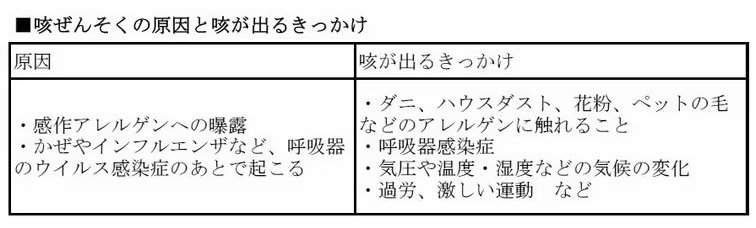

一方、残りの約4割の咳ぜんそく患者は、アレルゲンへの感作がなかったり、それまでアレルギー性疾患の病歴がなかった人です。この場合の発症のきっかけとして最も頻度が高いのは、かぜやインフルエンザなどの感染症です。感染症が治ったあとも気道の炎症が治まらず、咳だけが続いてしまいます。季節による症状の変動はあまりありませんが、新たに呼吸器感染症にかかることや、天候の変化や運動、喫煙などによって症状が誘発されます。

名古屋市立大学呼吸器・免疫アレルギー内科学分野教授の新実彰男医師はこう話します。

「咳ぜんそくの発症には、患者さんのもつ『気道過敏性』が関与しています。アレルギー性疾患がなくても、気道が過敏な人では咳ぜんそくのリスクが高くなります。気道過敏性は生まれもっての体質によるところもあると考えられています」

症状の引き金として、ダニ、ハウスダスト、花粉、ペットの毛など、患者にとってのアレルゲンに触れること(曝露)、気圧や温度・湿度などの変化、感染症、過労やストレス、睡眠不足など患者の体調が挙げられています。

アレルゲンテストや呼気NO検査がおこなわれる

咳ぜんそくの診断では、問診や聴診、胸部X線検査のほかに、呼吸機能検査、「アレルゲンテスト」や、気道の炎症の程度をみる「呼気一酸化窒素(NO)検査」などがおこなわれます。

▼問診

問診は重要で、咳の様子、息苦しさの有無、呼吸をするときにぜいぜいする(喘鳴、ぜんめい)かどうか、感染症の有無、アレルギー性疾患を中心とした病歴、家族に咳ぜんそくやぜんそく、アレルギー疾患をもった人がいるかどうか、生活環境などをくわしく聞きます。

慢性咳嗽を起こす、そのほかの原因疾患を見分けるためにも、問診は重要です。胃酸の逆流で咳が出る「胃食道逆流症」、蓄膿症に合併する気管支炎である「副鼻腔気管支症候群」などが考えられますが、咳ぜんそくにこれらの疾患を合併している場合もあります。